引言

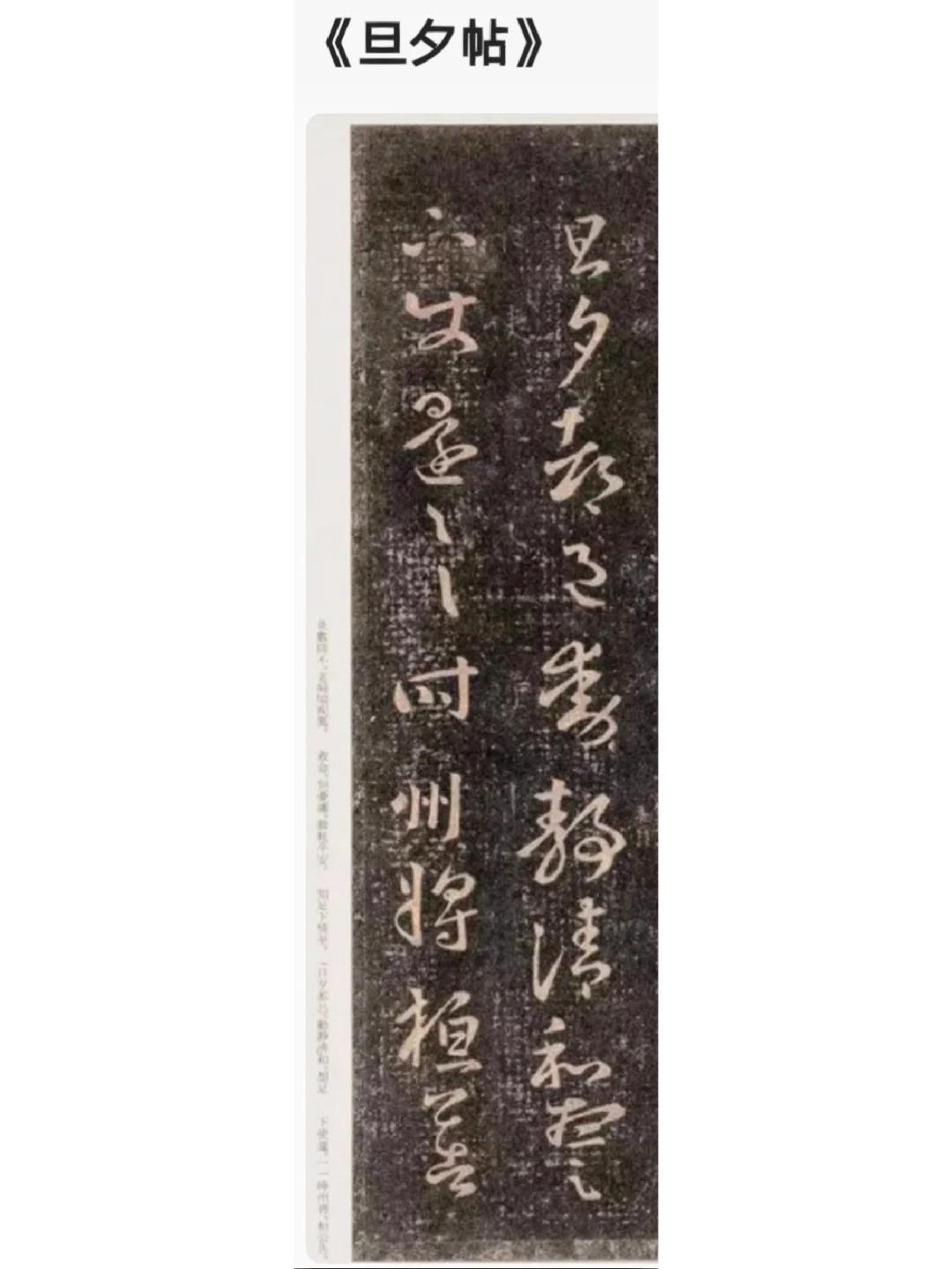

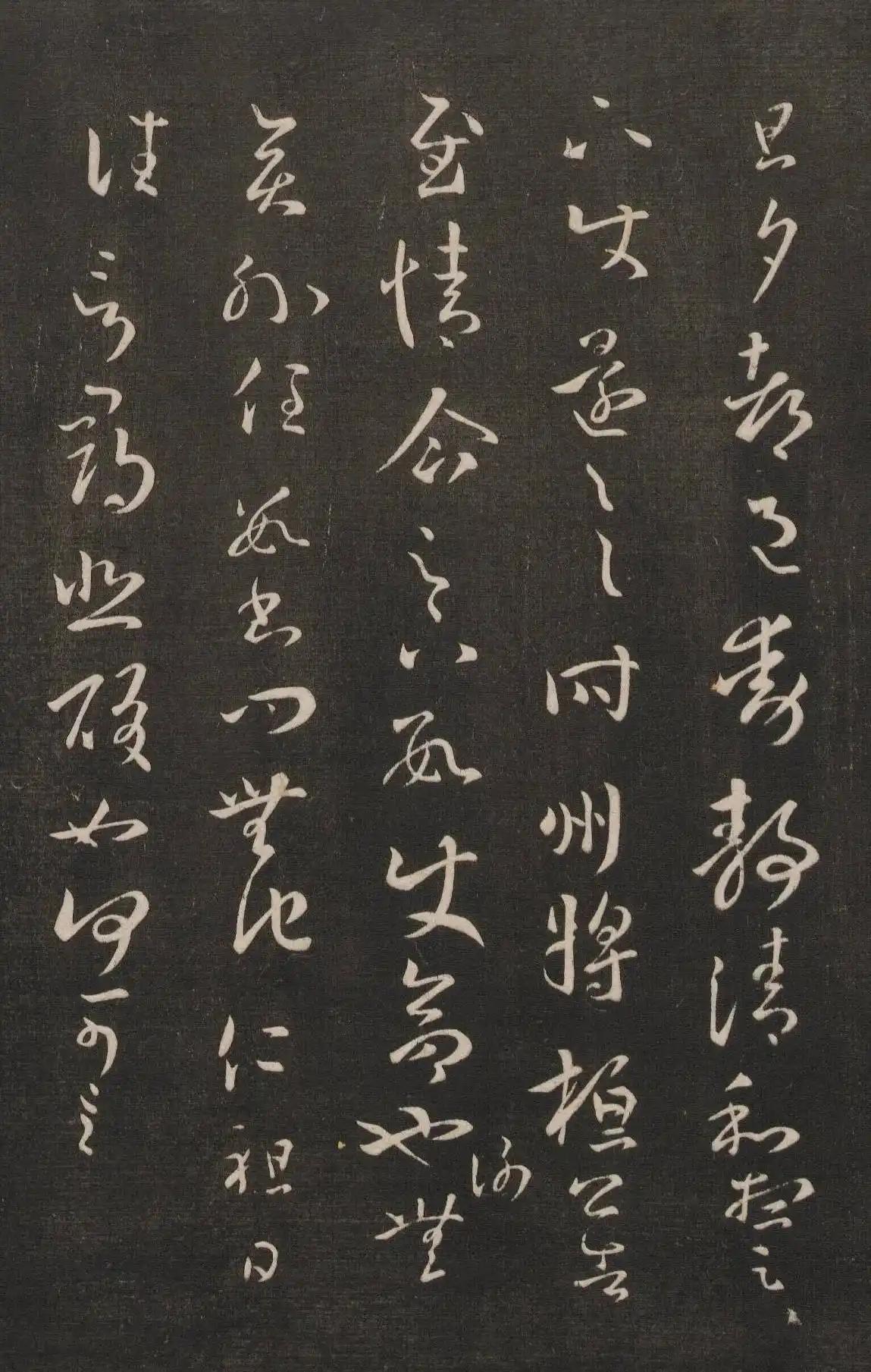

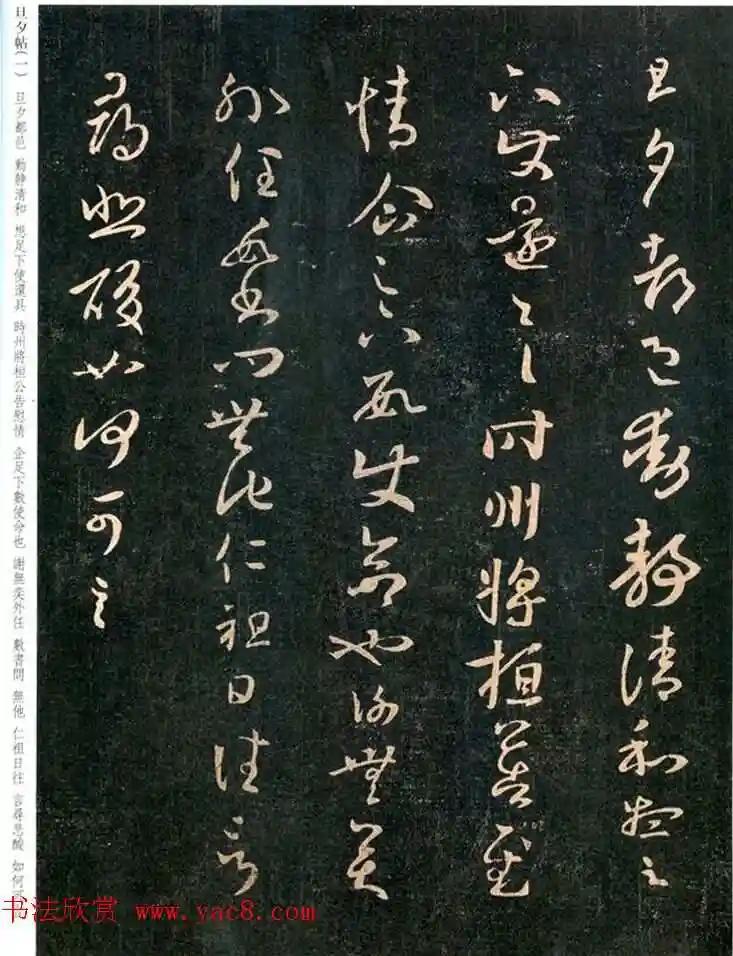

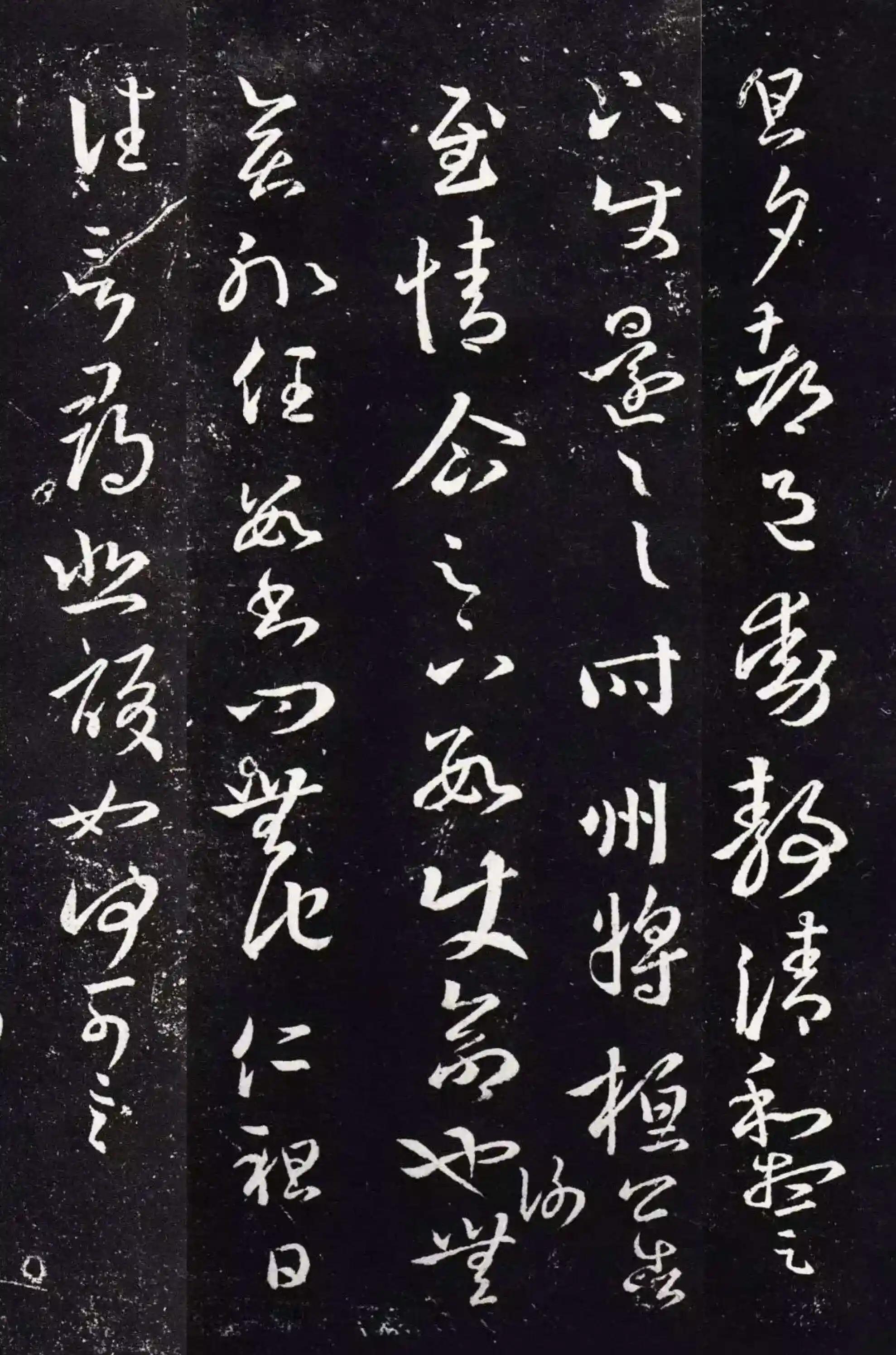

在中国艺术史的星空中,王羲之(303-361,一说321-379)无疑是最为璀璨的巨星之一。其书法艺术,尤其是以《兰亭集序》为代表的“新体”,被后世尊为“尽善尽美”的典范,奠定了中国文人书法的审美基石。在其传世作品中,除却那些脍炙人口的杰作,大量尺牍书迹,即“帖”,为我们理解其艺术与人生提供了更为真切、生动的材料。《旦夕帖》(亦称《都邑帖》),作为《十七帖》丛帖中的一通,创作于升平元年(357年),正是其艺术臻于化境的晚年之作。

传统对《旦夕帖》的研究,多集中于书法本体:分析其草、行、楷相间的笔法,赞叹其“随势生发”的结体,梳理其在《十七帖》乃至王羲之整个书风演变中的位置。这些研究至关重要,是任何深入探讨的根基。然而,若仅止步于此,则无异于“得鱼忘筌”,忽略了这件作品更为丰厚的文化意涵。一件伟大的艺术品,从来不是孤立的存在,它既是艺术家个人才情的迸发,更是其所处时代的政治结构、文化思潮、社会习俗交织而成的产物。

因此,本文旨在尝试一种更为立体的解读路径。我们将《旦夕帖》视为一个充满张力的“文化场域”,在这个微观的文本与笔墨空间中,蕴含着宏大的历史图景与精神密码。我们将从三个层层递进的维度展开论述:首先,解码其文本,揭示其作为历史文献,如何映射东晋士族政治的复杂网络;其次,赏析其形式,探讨其“杂糅书体”的独特现象,如何超越了单纯的技法层面,成为士族文化心态与“情性书写”的审美表征;最后,追溯其流传,审视其从私人尺牍到公共法帖的身份转变,如何参与构建了中国文人的审美共同体与文化认同。通过这番“深描”,我们期望能够穿越千年,不仅看到笔墨的形质,更能“聆听”到那隐藏在点画之间,一个时代精英群体的心跳与呼吸。

一、文本解码:尺素背后的士族政治图景

《旦夕帖》全文仅四十余字:“旦夕都邑动静清和,想足下使还,具时州将。桓公告慰情,企足下数使命也。谢无奕外任,数书问,无他。仁祖日往,言寻悲酸,如何可言。” 这短短数行,若作寻常家书观之,不过问候与叙情。但一旦将其置于东晋中期的历史坐标系中,便立刻呈现出非同寻常的史料价值,如同一幅精微的“政治情报图”。

(一)“都邑动静”与士族政治的平衡

帖首“旦夕都邑动静清和”一句,实为全篇定下基调。“都邑”指建康(今南京),是东晋的政治中心。所谓“动静清和”,表面是描述京城平静祥和,实则暗指当时权力格局处于一种脆弱的平衡状态。升平元年,正是桓温势力如日中天之时。此前,他先后平定成汉、北伐关中,声威震主。而朝廷与其他士族,如谢氏、庾氏等,则一方面需要倚仗其军事力量抵御外侮,另一方面又对其日益膨胀的权势深感忌惮,竭力制衡。这种“清和”,并非真正的太平无事,而是各方势力在明争暗斗中达成的动态平衡,是暴风雨前夕的短暂宁静。王羲之作为高级士族成员、身处政治漩涡的边缘(其时他已辞去会稽内史之职,但仍关注时局),他对“清和”的判断,精准地捕捉到了这一政治气候。

(二)人物网络与士族的姻亲、地缘纽带

帖中提及的三位关键人物——桓温、谢奕、谢尚,勾勒出了一张清晰的东晋士族关系网。

1.桓温与周抚的军事同盟:收信人“足下”当为周抚,他是桓温麾下的重要将领,长期镇守蜀地。帖中“州将桓公告慰情,企足下数使命也”,表明桓温对周抚的升迁(“州将”)表示欣慰并寄予厚望。这简短一句,揭示了桓温集团内部牢固的上下级关系与紧密的军事协作。周抚的仕途与桓温的霸业息息相关,王羲之在信中传递此信息,既是对周抚的祝贺,也显示出他对这一权力板块的密切关注。

2.氏家族的起落与王谢联姻:“谢无奕外任”与“仁祖日往”是紧密相关的两件事。谢尚(仁祖)于357年五月去世,其从弟谢奕(无奕)旋即于六月接任其豫州刺史等职,此即“外任”。谢氏的这次权力交接,是东晋门阀政治中“兄终弟及”、“家族共荣”的典型体现。更重要的是,王羲之在信中特意提及“谢无奕外任,数书问,无他”,语气平和,带有家常问候的亲切感。这背后正隐藏着著名的“王谢联姻”:王羲之次子王凝之娶了谢奕之女、才女谢道韫。这层姻亲关系,使得王、谢两大家族利益交织,休戚与共。王羲之对亲家动向的关心,是士族通过婚姻构建政治同盟的生动缩影。

3.对谢尚的哀悼与士林情感共鸣:“仁祖日往,言寻悲酸,如何可言”,是全帖情感最为浓烈处。谢尚不仅是政坛重臣,更是一位雅好艺术、精通音律的名士,其风采为时人所仰慕。他的逝世,对于整个士林而言,不仅是政治上的损失,更是文化上的悲歌。王羲之的“悲酸”,既是对友人的真挚悼念,也代表了当时清流士大夫群体对一位文化领袖逝去的集体感伤。这种超越政治算计的情感表达,展现了士族群体内部基于共同文化品味的情感联结。

综上所述,《旦夕帖》的文本是一个高度浓缩的信息库。它在一个极短的篇幅内,交织了中央与地方(建康与蜀地)、军事与行政(桓温、周抚与谢氏)、家族兴衰(谢尚之死与谢奕之任)以及个人情感(哀悼)等多重维度。它证明,东晋士族的书信往来,绝非简单的私人通讯,而是维系其庞大社会关系网络、交流政治情报、表达群体情感的重要媒介。王羲之正是在这样一个充满张力的“场域”中提笔作书,其笔墨注定无法脱离这一具体的历史语境。

二、形式深析:笔墨形态中的文化心态与情性书写

如果说《旦夕帖》的文本是其“骨肉”,那么其独特的书法形式则是其“风神”。前人研究多注意到其草、行、楷书体相杂的特点,但往往将其归为技法层面的“节奏变化”。若结合上文对文本的解读,我们可以对此形式特征进行更深层的文化心理阐释。

(一)“杂体书”与“玄礼双修”的文化人格

东晋士族的精神世界,深受玄学与礼教的双重塑造,呈现出“玄礼双修”的复杂面貌。一方面,他们追求个性的自由与精神的放达,崇尚自然,浸淫玄谈;另一方面,他们又必须恪守士族的家学家风,在复杂的政治与人际关系中遵循礼法规范。这种内在的文化张力,在《旦夕帖》的书写中得到了完美的视觉化呈现。

帖中最为典型的“州将桓”三字:“州”字近乎楷书,点画分明,结构端正;“将”字转为行书,笔意流动,若断若连;“桓”字则迅疾转为草书,与后面的“公告”二字一气呵成。这种在瞬间完成的书体转换,绝非刻意设计,而是书写者内在情感与思维节奏的自然流露。我们可以尝试作一推演:当王羲之写到“时州将”时,提及的是周抚升任州将这一正式的官职任命,其心态是庄重、肯定的,故笔下不自觉地流露出楷书的端严(“州”)。随即,他的思绪转向了对此任命表态的权威人物“桓公”,这是一个更为动态、需要快速带过的话题,故笔势随之加速,转为行草(“将桓”)。至“公告慰情”,已是转述桓温的态度,语言本身变得流畅而情感化,故书写也进入了纯粹的草书节奏。

这种书写形态的随机转换,正是士族“玄礼双修”人格的写照。楷书的端严,对应着公共政治领域所需的“礼”的秩序感;草书的奔放,则对应着私人情感领域“玄”的自由与超脱;而行书,则成为沟通二者之间的桥梁。王羲之的伟大,在于他能将这两种看似矛盾的精神诉求,在瞬间的书写中不着痕迹地统一起来,达到“从心所欲不逾矩”的境界。这正如其在《书论》中所蕴含的精神,“把笔抵锋,肇乎本性”,书体服务于心绪的表达,而非形式的桎梏。

(二)“随势生发”与“情性书写”的即时性

《旦夕帖》作为尺牍,其本质是“即时性”的书写。它不同于抄经的工稳,也不同于碑版的庄严,它是书写者在特定时刻、特定心境下,对特定对象的情感倾诉。这种“在场性”决定了其“情性书写”的本质。

文中提到,《旦夕帖》中相同的字,如“足下”、“使”、“数”等,结体无一雷同,这就是“随势生发”的最佳例证。这不是一种预先设定的形式技巧,而是书写者随着文思的推进、情感的起伏,笔锋在纸上自然“生长”出的形态。当第一个“足下”出现时,可能是平和的心态;当第二个“足下”出现时,或许伴随着对收信人使命的急切期盼,笔速与力度自然发生变化。尤其是写到“言寻悲酸,如何可言”时,那种无可名状的哀伤,渗透到笔端,使得点画或许更为沉郁、涩行,章法上也可能呈现出一种凝滞与顿挫之感。虽然我们今日所见为摹本或刻帖,已非墨迹原貌,但依然能从其字里行间感受到那种呼之欲出的情感张力。

这种“情性结合”的书写,使得《旦夕帖》超越了单纯的文字符号功能,成为了一场“行为的艺术”。我们不仅读到了他对谢尚的悼念,更通过其笔墨的节奏、力度与形态,“看”到了他书写时那份由衷的悲酸。书法于此,真正成为了“心画”,是生命体验最直接、最真诚的物化。

(三)“无意于佳乃佳”的创作境界

后世论书,常推崇“天然”与“工夫”的结合。王羲之的尺牍,正是这一美学理想的最高体现。他在书写这些信札时,目的在于沟通,而非创作传世杰作。正是这种“无意于佳”的松弛状态,使其天才与深厚的功力得以最本真地流露。欧阳修在《集古录》中评《兰亭序》曰:“所谓法帖者,其事率皆吊哀候病,叙暌离,通讯问,施于家人朋友之间,不过数行而已。盖其初非用意,而逸笔余兴,淋漓挥洒,或妍或丑,百态横生,披卷发函,烂然在目,使人骤见惊绝,徐而视之,其意态愈无穷尽。” 此论用于《旦夕帖》,亦极为贴切。其艺术价值,恰恰诞生于其实用功能之中,诞生于那份不为艺术而艺术的纯粹与真诚。这对于后世那些绞尽脑汁、刻意求工的书写者而言,无疑是一种深刻的启示:最高的技巧,是忘却技巧,回归本心。

三、后世流传:从私人尺牍到公共法帖的文化建构

《旦夕帖》的生命,并未止于其被书写的那一刻。它从王羲之的书斋走出,经历了一个被收藏、摹刻、著录、临习的漫长过程,最终从一封私人信函,升华为中国书法史上的一件公共“法帖”。这一身份的转变,本身就是一个极具研究价值的文化现象。

(一)刻帖传播与“法帖”观念的形成

《旦夕帖》见于《淳化阁帖》、《澄清堂帖》、《鼎帖》、《二王帖》等多种重要丛帖。宋代以降,刻帖之风大盛,尤其是《淳化阁帖》的刊行,将内府所藏历代书法名迹(主要是二王体系)系统地推广开来,使得过去仅为少数权贵所能窥见的墨宝,得以被更广泛的文人阶层所临摹学习。这一过程,本质上是一种“经典化”的建构。通过刻帖的筛选与传播,王羲之的尺牍被赋予了“法书”的崇高地位,成为后人学习书法的范本与评判书艺的标准。

《旦夕帖》因其在《十七帖》中的独特地位(唯一明确提及建康者,书体变化丰富),自然成为研究者与学习者重点关注的對象。其“杂体书”的特点,在后世看来,不再是随意的“破体”,而是可供分析、学习的章法范例。董其昌等理论家所倡导的“奇正相生”、“虚实相间”等审美原则,都可以在《旦夕帖》中找到完美的注脚。它的形式语言,被后人提炼、吸收,融入了中国书法的美学体系。

(二)著录与研究:学术史的梳理与阐释

从《右军书记》到《宣和书谱》,历代著录不仅保存了《旦夕帖》的文本,也记录了其不同的版本与流传脉络。这些著录工作,构建了关于该帖的“知识谱系”。古人对其中人物、事件的考证(如对“桓公”为桓温的认定,对书写年代的推断),为我们今天的历史解读奠定了基础。而现代学者如吴永斌、方国兴等人对其艺术特色的分析,则不断深化着我们对其形式美感的理解。这条绵延不绝的研究链条,使得《旦夕帖》的意义在不断被重新发现和阐释中得以丰富和增值。

(三)临摹与认同:文人共同体的审美实践

对《旦夕帖》的临摹,不仅仅是一种技艺的锤炼,更是一种文化身份的认同与精神上的对话。历代文人通过“手摹心追”的方式,去体会王羲之书写时的笔锋起伏与心境变化,去感受东晋士族那种“风流蕴藉”的文化气息。赵孟頫、董其昌、王铎等后世大家,无不从二王尺牍中汲取营养。他们在临摹中,既学习其技法,也追慕其风神,从而在自己的时代延续着这一高雅的文化传统。因此,《旦夕帖》作为法帖,成为连接不同时代文人的精神纽带,参与塑造了一个跨越时空的“文人审美共同体”。它使得东晋的士族风流,成为一种可以被后世反复品味和效仿的文化范式。

结语

通过对王羲之《旦夕帖》进行从文本到形式、从历史到文化的多维解读,我们得以超越单纯的“书法作品”视角,看到一个更为立体、丰盈的艺术生命体。

它首先是一份珍贵的历史档案,以其精炼的文本,为我们揭示了东晋中期士族政治网络的复杂性与动态平衡。桓温的权势、周抚的升迁、谢氏的代兴以及王谢的联姻,这些宏大的历史叙事,被浓缩于一纸短笺之中,展现出尺牍“言近旨远”的史料魅力。

进而,其草、行、楷相杂的独特书风,绝非偶然的节奏游戏,而是东晋士族“玄礼双修”文化心态在视觉形式上的完美对应。其“随势生发”的结体与章法,是“情性书写”即时性的最高体现,将书写者的思绪、情感与功力和谐地融为一体,达到了“无意于佳乃佳”的化境。这完美地诠释了“文质结合”(形式与内容的统一)与“情性结合”(情感与理性的交融)的艺术至理。

最后,它从私人尺牍到公共法帖的流传史,是一部鲜活的“经典化”历史。通过刻帖的传播、学术的著录与一代代文人的临摹,《旦夕帖》参与了中华书法美学体系的构建,并成为连接后世文人、塑造其文化认同的重要媒介,实现了真正意义上的“古今结合”。

《旦夕帖》正如一颗棱镜,从不同的角度观察,便能折射出不同的光彩。它告诉我们,伟大的艺术,从来都是深深植根于其时代的土壤,是特定文化“场域”的结晶。王羲之的不朽,不仅在于他那“矫若游龙”的笔法,更在于他能将时代的矛盾、个人的情感与文化的理想,全部转化为笔下那既富张力又和谐统一的视觉诗篇。研究《旦夕帖》,乃至研究整个中国书法史,正需要我们具备这种“入乎其内,出乎其外”的眼光,既深入笔墨之微,又放眼文化之大,方能真正读懂那黑白世界里所蕴藏的、一个民族的智慧与灵魂。