南海网6月13日消息(记者苏桂除)6月13日,国家文物局在中国(海南)南海博物馆召开“考古中国”重大项目重要进展工作会。会后,针对海底考古在作业中如何保护文物安全的问题,中国科学院深海科学与工程研究所研究员陈传绪在接受南海网记者采访时表示,南海西北陆坡一号、二号沉船遗址深海考古调查首次应用了多种深海技术和装备,通过潜水器柔性材料机械手提取文物。

考古队合影。记者 苏桂除 摄

他说,在深海考古文物提取方面,在作业时没有办法通过潜水员下去用手把文物提取上来,所以深海所通过潜水器机械手替代人手的方式去完成。

“机械手要保证文物的安全,一是文物不能破损,二是瓷器表面的纹饰也不能够破损。”陈传绪说,为了完成这个目标,深海所将潜水器过去用的金属材料的机械手,替换成了一些柔性材料的机械手,这样既不会损害文物表面的纹饰,也能够具备足够的握力,将文物采集上来,并随着潜水器回到水面,然后由考古专家对文物进行整理。

“水下作业按照一个潜次,一般是8小时。”陈传绪说,提取文物的数量,不是无限制的提取,而是按照考古专家的要求,有的时候会提取几十件,有的时候会提取十几件,“都是按要求来执行的。”

潜载探测。记者 苏桂除 摄

陈传绪说,潜水器每一次从海面下潜至海底作业的速度是每分钟35米,南海沉船遗址海深1500米,一次下潜差不多需要40分钟左右,往返约一个半小时,在水下作业的时间约6小时。

发现“丙寅年造”纪年款 南海西北陆坡沉船遗址考古最新成果发布

南海网6月13日消息(记者苏桂除)记者从6月13日在中国(海南)南海博物馆召开的“考古中国”重大项目重要进展工作会获悉,国家文物局在会上发布了南海西北陆坡一号、二号沉船遗址考古最新成果显示,此次考古调查队经过三个阶段的考古调查,共提取出水陶器、瓷器、原木等928件(套),值得关注的是,“丙寅年造”的纪年款成为第三阶段最重要的考古调查发现。

沉船遗址考古最新成果。记者苏桂除摄

正在中国(海南)南海博物馆内进行脱盐处理的部分船木。记者 苏桂除 摄

南海西北陆坡一号、二号沉船遗址位于海南省三亚市东南约150公里海域。2023年5月至2024年6月,国家文物局考古研究中心、中国科学院深海科学与工程研究所、中国(海南)南海博物馆,使用“深海勇士”号载人潜水器和“狮子鱼”号无人水下遥控潜水器,联合对南海西北陆坡一号、二号沉船开展了三阶段的水下考古调查,取得了重要成果。

正在中国(海南)南海博物馆内进行脱盐处理的部分瓷器。记者 苏桂除 摄

经考古调查确认,一号沉船遗址由核心区、环形区和条形区组成。二号沉船遗址由核心区和散落区组成。一号沉船遗址遗物,包括并不限于陶器、瓷器、铜器、铁器、竹木器等,数量超10万件。三个阶段调查共提取出水青花、青釉、白釉、青白釉、红绿彩、珐华、单色釉、素三彩等瓷器,以及酱釉陶器、铜钱等文物890件(套),部分瓷器外底有款,款文有“福”“正”“太平”“吴文自造”等字样。三个阶段考古调查从二号沉船遗址共提取出水原木、瓷器、陶器、蝾螺壳、鹿角等遗物38件。

正在中国(海南)南海博物馆内进行脱盐处理的部分瓷器。记者 苏桂除 摄

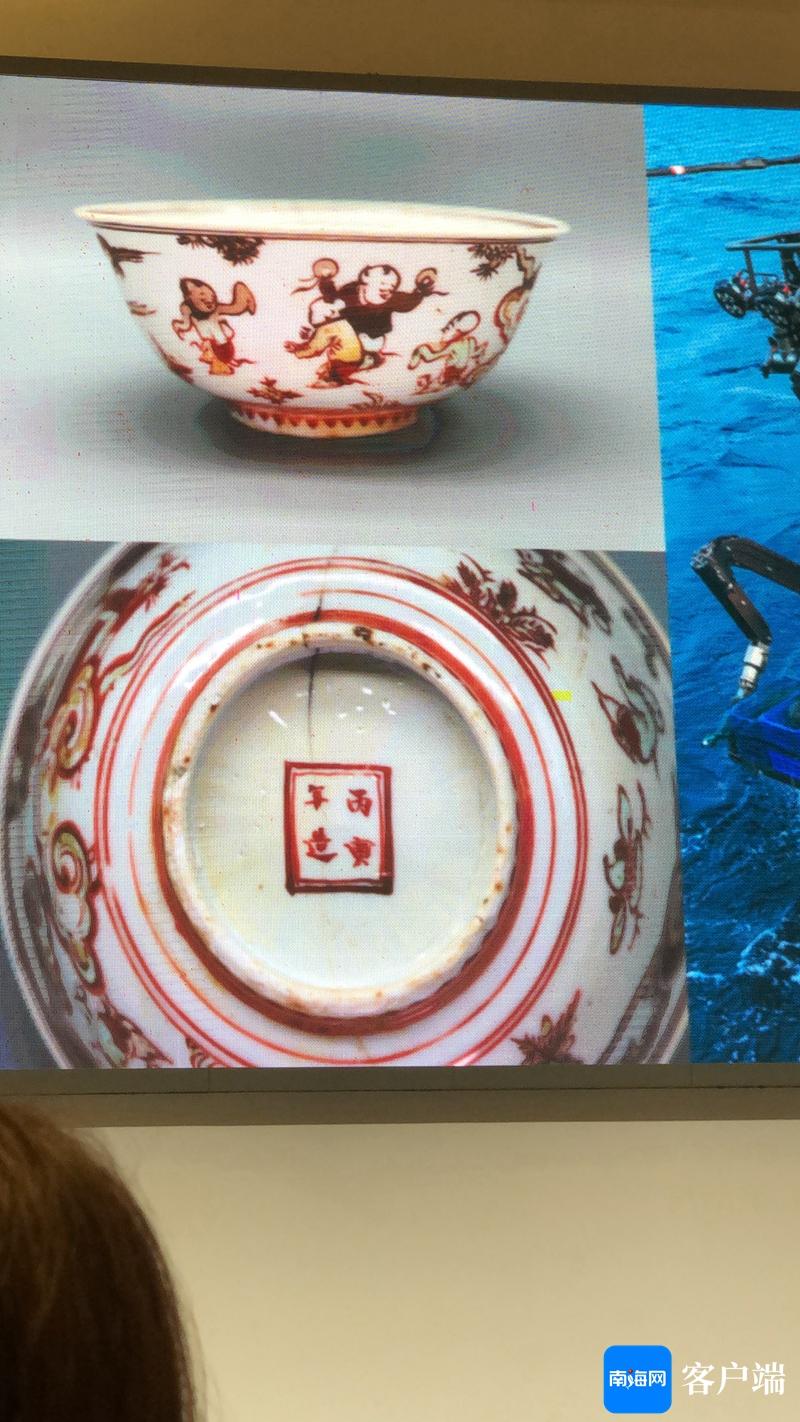

据国家文物局考古研究中心研究员宋建忠介绍,第三阶段最重要的考古调查发现,是在一件红绿彩碗上发现“丙寅年造”的纪年款。根据推算,丙寅年是正德元年1506年,这证实了之前考古调查队对于一号沉船属于明代正德时期的判断。

国家文物局在海南琼海召开“考古中国”重大项目重要进展工作会。记者 苏桂除 摄

南海西北陆坡一号、二号沉船遗址深海考古调查首次应用了多种深海技术和装备。如长基线定位系统提高了定位导航和位置标注的精度;使用潜载侧扫声呐、多波束测深系统、浅地层剖面仪、磁力仪对沉船遗址进行综合地球物理探测;使用三维激光扫描仪和高清相机完成了沉船遗址分布区域的全景摄影拼接和三维激光扫描;使用潜载抽泥、吹泥装置对计划提取的文物和部分重要区域进行了抽泥、吹泥作业;使用潜水器柔性机械手提取文物,采集了大量海底沉积物、底层海水、海洋生物等样品;采用载人潜水器和无人潜水器结合作业的形式,探索深海考古调查的路径和模式。

在第三阶段考古调查中发现“丙寅年造”纪年款。记者 苏桂除 摄

南海西北陆坡一号、二号沉船遗址保存相对完好,文物数量巨大,年代比较明确,不仅是我国深海考古的重大发现,也是世界级重大考古发现,实证了中国先民开发、利用、往来南海的历史事实,再现了明代中期海上贸易的繁盛景象,是我国古代海上丝绸之路贸易往来与文化交流的重要见证,对阐释我国海洋文明特质,推动文明比较研究具有重要意义。南海西北陆坡一号、二号沉船的水下考古工作,也标志着中国水下考古从近海走向深远海,具有重要的里程碑意义。

正在中国(海南)南海博物馆内进行脱盐处理的部分瓷器。记者 苏桂除 摄

国家文物局相关负责人表示,将在“考古中国”重大项目框架下,加强与海南省人民政府、中国科学院的协作,践行水下文化遗产保护国际共识,按照“大考古”工作思路,整体推进后续的考古、保护、研究阐释和展示利用等工作,更好地揭示中华文明海洋特质和中华优秀传统文化基因,为国际水下文化遗产保护利用贡献中国案例。