在安徽博物院所藏潘玉良各个时期的363件油画作品中,尤以肖像画为多,达124件。潘玉良为何如此爱作肖像画?其笔下一幅幅肖像画背后究竟映射着怎样的内心世界?

心底的倾诉——自画像

安徽博物院藏有潘玉良自画像9幅,其中已知创作年代最早的是1939年的《艺术家肖像》——这幅作品曾参加1939年4月举办的法国独立沙龙展。此外,《执扇自画像》也创作于1939年。在这些肖像画中,最为著名的是创作于1940年的《黑衣自画像》、1945年的《窗前自画像》和分别创作于1947年、1949年、1963年的《自画像》。自画像是潘玉良内心情感世界的反映,承载着她心底的诉说。

潘玉良 艺术家肖像 油画 91cm×64cm 1939

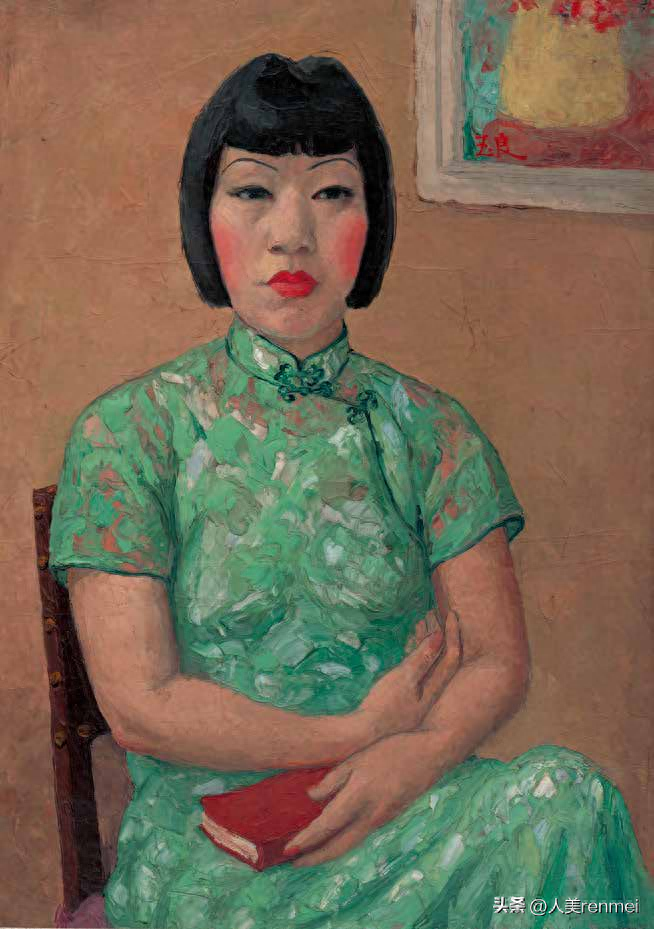

1940年作于法国的《黑衣自画像》是潘玉良自画像中最广为人知的一幅。这幅自画像满足了潘玉良对自己身为东方传统女性的期许,即散发出富有才华、带有东方神秘意味的典雅气息。当然,这幅画作也被公认为潘玉良自画像中最美的一幅。究其原因,除了画中人物所展现出的明显的东方韵味外,笔者认为位于画面左侧的花瓶也起到了一定的衬托作用。中式花瓶中绽放的红色花朵与画家脸上的红晕相呼应,使得画面仿佛被“人面桃花相映红”的诗意所笼罩。

潘玉良 黑衣自画像 油画 90cm×64cm 1940

1940年属于潘玉良的创作中期。在这一时期,她的创作已不再拘泥于形似,而着意于传神。画中鲜花的花蕾以线细细勾勒而成,与以墨线勾成的黑色旗袍、中式发髻一同渲染出浓厚的东方氛围,令观者不自觉地便会驻足画前,久久回味。众所周知,潘玉良擅用花卉来表现情思。她将人物与花卉的互动巧妙地呈现在画作之中,极大提升了作品的情调和韵味。

潘玉良是善用花卉来表达情感的女画家。在她的笔下,花朵极具符号意义,如其品种、多寡、盛放和凋零的不同状态以及色彩的浓艳与黯淡、与人物的互动方式等无一不在揭示着她的心路历程。

潘玉良 窗前自画像 油画 73cm×59cm 1945

巴黎记忆——异国情调肖像

潘玉良在法国生活了40余年,熟知当地的风土人情。正因如此,她的肖像画不乏异国情调,而且相关创作有30幅之多。创作于1942的《戴帽子的妇女》是潘玉良汲取各流派之长的成熟之作。画中人物身着白色外套,戴白帽,周身搭配较为和谐、统一。人物帽子上有着红色、黄色、蓝色、绿色的花饰,同衬裙上斑斓的色彩相呼应,而蓝白相间的耳环又与衣领的蓝色协调一致、有机融合。可以说,画中处处存在区别,却又处处服从整体。同时,这种区别与统一也使得画面中大块的白色得到了很好的修饰,不至于显得那么突兀。整个画面的点缀看似随意,实则用心,每一处细节都在为人物的整块亮色服务。

潘玉良 戴帽子的妇女 油画 61cm×50.5cm 1942

20世纪40年代,潘玉良在创作肖像作品时多以色块的大、小、冷、暖、深、浅等对比元素来增强视觉张力,同时尝试在动态结构线中寻找一种稳定感,即范迪安在《潘玉良全集——油画卷》中所说的“在强调瞬间感的同时,也追求结构的‘永恒性’”。

在创作于1944的《肖像》中,我们能明显看到后印象派和野兽派绘画对潘玉良创作风格的影响。这幅作品显然受马蒂斯影响较大,带有强烈的装饰主义风格:背景中以墨线勾绘的绿叶、蓝色花朵与人物的红色衣裙形成了强烈的色彩对比。即便描绘的是西方女人,但画面中仍旧流露出东方韵味。

潘玉良 肖像 油画 90cm×59cm 1944

《红衣自画像》《艺术家肖像》《周小燕肖像》这三幅作品体现出了潘玉良对人物手部描绘的重视。对手部的细致刻画,除了能够展现画者坚实的写实基础外,也能够体现出潘玉良对人物内心世界的细微捕捉。在她1944年创作的《窗前女郎》中,人物也呈双手交叠的姿势,眼睛看向一侧,似乎若有所思。这幅画中的主角虽然不是画家本人,但仍然带有潘玉良自己的影子。历经磨难后,画家总会下意识地将自己的形象与思考投射在画面中,试图通过作品镂刻出生命的印痕。

潘玉良 窗前女郎 油画 73cm×54cm 1944

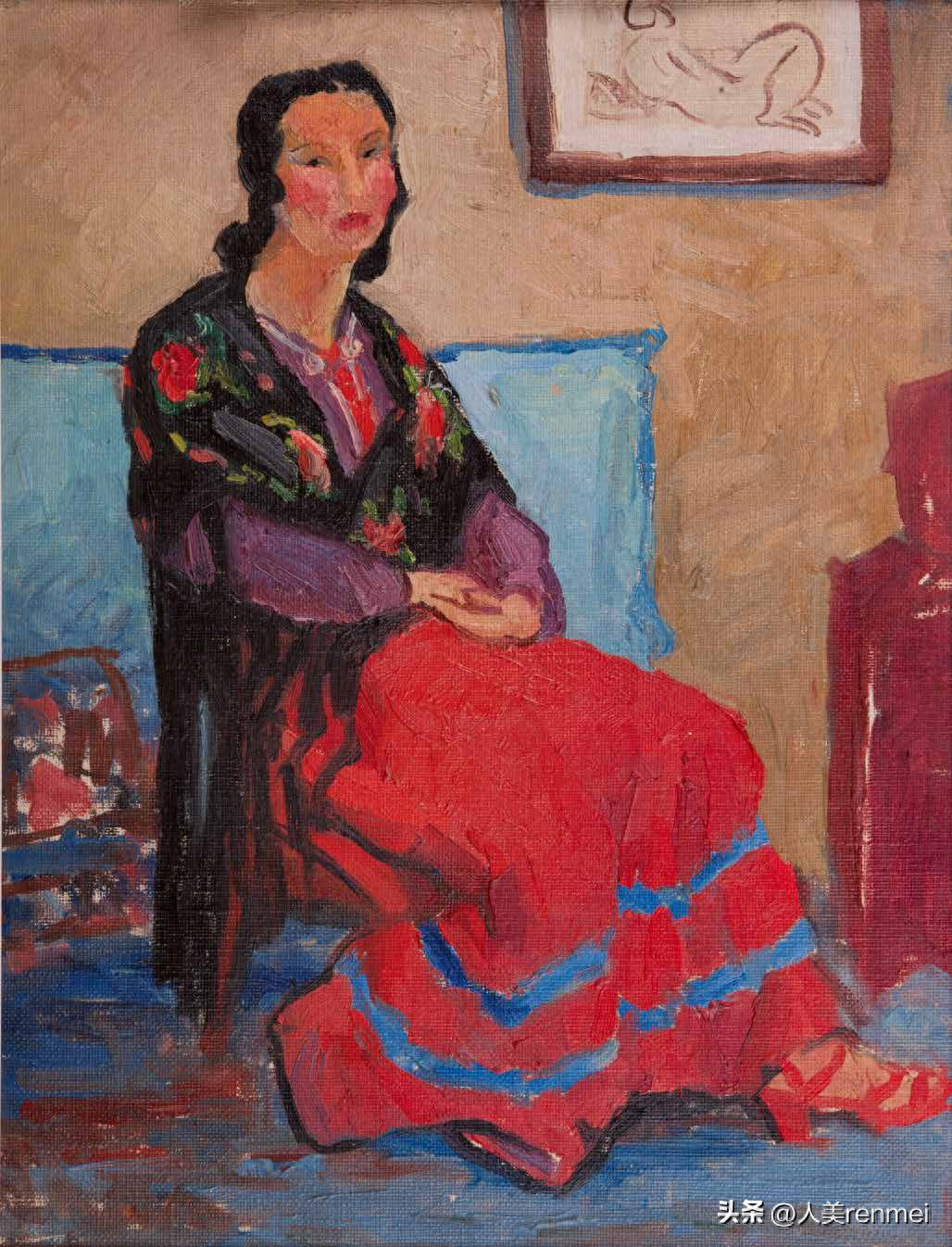

潘玉良对弗拉明戈服饰情有独钟。她在作品《着红裙的女郎》《戴红花的女郎》中都描绘了类似的服饰。我们可以发现,画家在尝试使用野兽派热烈奔放的纯色的同时,并没有摒弃细腻的细节,如衣服、皮靴、花的处理以及人物皮肤质感的塑造,还有由光影造成的微妙的色彩变化。这两幅作品的创作年代同样未知,不过从技法判断,应是潘玉良二次赴法后的早期作品,且画作中的东方情愫还并未凸显出来。歌、舞和吉他乐曲三合一的弗拉明戈代表着一种慷慨、狂热、豪放和不受拘束的生活方式。潘玉良对弗拉明戈服饰的关注和摹写,或许正是出于这种艺术形式所特有的热情与奔放。而且,斑斓多姿的色彩更能彰显出画家在色彩运用上的纯熟技艺。

潘玉良 着红裙的女郎 油画 35cm×27cm

潘玉良 戴红花的女郎 油画 53cm×73cm

一人远赴他乡的日子虽然孤独、寂寥,但潘玉良内心的火焰从未熄灭。她向往热闹的现实生活,因而将自己的情感寄托于肖像画创作之中,借用画笔来挥洒内心的激情。

潘玉良 戴花执扇女 油画 90cm×59cm

她眼中的“他”——男子肖像

潘玉良是极具女性独立意识的画家。在她的124件肖像画作品中,男性肖像只有4幅。那么,她通常如何描绘她眼中的“他”呢?

《弹曼陀铃的老人》是潘玉良第一次赴法期间创作的人物肖像画。这幅画呈现出了鲜明的写实主义风格。潘玉良巧妙地运用印象派的光影变化,刻画出了老者在岁月磋磨下的沧桑感。创作《弹曼陀铃的老人》时,潘玉良正于意大利求学,而画中老者手持的曼陀铃正是起源于意大利的乐器,因而笔者猜测老者应是当地街头卖唱的艺人。潘玉良出身于普通人家,因此特别关注普通人的生活。

潘玉良 弹曼陀铃的老人 油画

《男人头像》是一幅很特别的作品,由油画刀绘于木板之上,呈现出厚重的质感与生动的肌理形态。这幅作品和《女人头像》是潘玉良肖像画中唯有的两件木板油彩作品。这两幅作品的亮点在于人物的神情:女士不屑地望向画面的一侧,男士的三白眼则透露出孤傲和冷漠。潘玉良通过画刀,将其内心的愤懑展现得一览无余。她虽然描绘的是男人,但实质上还是在画自己。

综上所述,关于潘玉良爱作肖像画的原因,我们可以直接在她的画作中找到答案——她的肖像画有三个特点:一是女性人物占多数。对女性群体的关注是潘玉良绘画创作的一贯特色。二是即使不是自画像,其肖像画作品中也有自己的影子,而这既是画家内心世界的投射,又代表着其对女性心境的细微体察与大胆表达。三是其肖像画中的东方韵味颇为鲜明。这是其作品中独具魅力的部分,是她在他国和“故乡”的摇摆中形成的一种情感表达方式。

本文节选自《油画》2023年第2期

《潘玉良为何爱作肖像画?》

《油画》2023年第2期