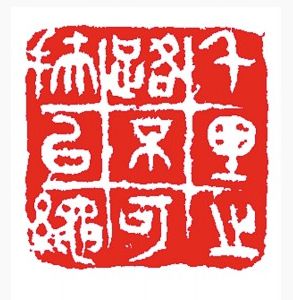

“千里之路不可扶以绳”

个性追求是自古以来艺术创造和发展的不二法门。但凡一个艺术主张的提出,一个流派的初创,都有着鲜明的问题意识,分析现状,提出思路。元代赵孟頫等针砭时弊,以“印宗秦汉”挽狂澜,于秦汉印立印学之精神,他推崇汉魏印章的“质朴”,而反对“不遗余巧”的做法;元代吾丘衍从汉摹印篆入手,围绕汉印探讨印章艺术的规律;明代篆刻家用集印谱,树理论,仿汉印的方式,心慕手追以表达对汉印的崇尚;清代古玺印出土,拓展了印中求印的取法范围。

在此基础上,为了追求个性,清代印人提出“印外求印”,以此不断拓宽创作疆域,拓展创新思路。邓石如等倡导“以书入印”创自家面貌,以金石修养助篆刻创作。赵之谦上追钟鼎法物,下及碑额、造像,迄于山川花鸟,而以汉为大宗,胸有数百颗汉印,动手自远凡俗。吴昌硕“导源汉人”,道在瓦甓,一空倚傍,自辟门径,参以猎碣、秦篆,旁通古玺、碑碣、金陶、封泥文字,作品古拙朴茂。他们的“印外求印”关键在养,重在能化。这些大家向外求印不是简单搬用古代金石文字,依样画瓢,而是参悟秦汉印章之气象,取精用宏,将向外求得的文字不断印化、经典化,融会而贯通,创造博大之格局,雅正之气象。“印宗秦汉”从向内在印章形式上“印中求印”,拓展为内化“秦汉”,以秦汉之气象、格局和意境,在大文化滋养下“印外求印”万取一收。

西泠四君子之一叶铭曾有言,“印中求印者,出入秦汉,绳趋轨步,一笔一字,胥有来历”。古贤治印择字入印,考镜源流,追古溯今;谋篇布局,负阴抱阳,蕴含哲思;奏刀运笔,熟而生巧,得心应手。“印中求印”,运用秦汉印章字法,不断创新奏刀方法,貌合神契秦汉诸类印章风格,保证了印之所以为“印”,建构了篆刻艺术的基本学理。稳定的印式,合乎六书的字法,妥帖的分朱布白,心手相应而行之有效的刀法……中国的篆刻艺术,从古代玺印到文人篆刻,从形式、内容、技法等方面,按其发展规律形成了基本的理法。它蕴含文字演进、文化境遇和审美追求的讯息,是人们朴素的哲学思维在日常劳动和生活中的迹化,所谓自然妙造,妙机其微。

时至今日,篆刻创作何以彰显个性、推陈出新仍然是一个重要话题。一些篆刻作品形制形式出新,风格狂飙,左突右击,“印外求印”,跳出印章彰显自家面貌,印章尺寸不断放大,大有与其他艺术比拼视觉冲击之势。然而,传统篆刻艺术素来不以大博眼球,不因大而强内涵,它是方寸之间的艺术,其特征和魅力就在于能以方寸之间展现中国文化致广大而尽精微的追求,偏离轨辙,也就丧失了优势。如是看“印宗秦汉”是否过时?

艺术主张能传之久远,发扬光大,必然已凝练为一种精神气质,既具体又抽象,以一种感召力不断催发行动力。对于今天而言,“印宗秦汉”随着时代的变迁,必然已不止于范式的模仿和继承,而是突破范式藩篱的观念传承,精神赓续。“食金石力,养草木心”。篆刻家于印章艺术应既识全木,知根芽,更能晓花叶,通大本,以一隅之精深,体察万物,以小见大,感通天地,阐幽发微,在观物与观我间格物以致知。

《光明日报》(2024年12月15日 12版)