当欧阳中石先生曾言"书法是学出来的不是练出来的"时,这并非对技法训练的简单否定,而是对书法本体论的哲学叩问。在当代书法教育过度技术化的浪潮中,此论如黄钟大吕,振聋发聩。书法作为中华文化道统的物化形态,其生成逻辑绝非肌肉记忆的线性积累,而是文化基因的深层编码。

《书谱》有云:"察之者尚精,拟之者贵似。"孙过庭早已揭示书法认知的二元结构。"察"指向理性认知,是对笔法、结构、章法的解构分析;"拟"则是感性实践,属于身体记忆的具象操作。欧阳先生的论断恰是对当代书法教育本末倒置的纠偏——当下的书法课堂充斥着对"拟"的执念,却严重缺失对"察"的培养。

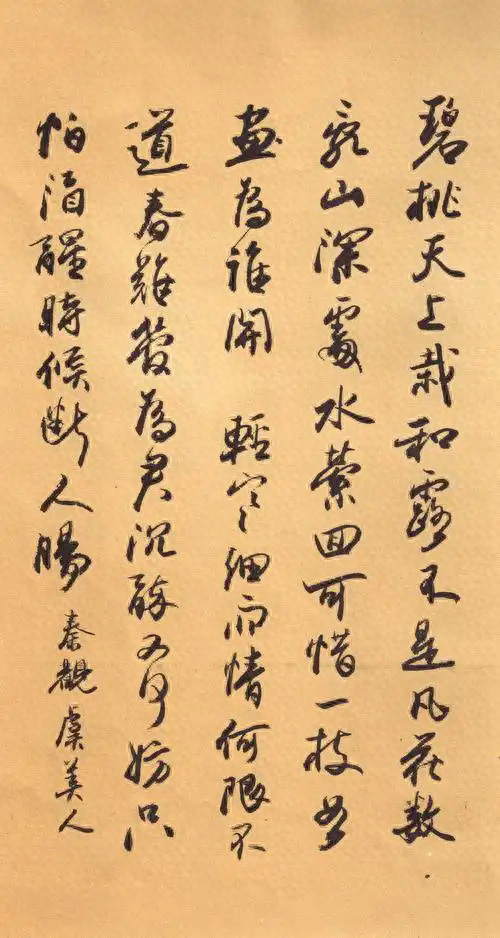

从存在论看,书法作为"载道"的艺术,其形而上层面承载着儒家的中和之美、道家的自然之趣、禅宗的空灵之境。王羲之《兰亭序》的流美飘逸,既是对魏晋玄学的笔墨诠释;颜真卿《祭侄文稿》的郁勃奇倔,更是忠义精神的血泪凝结。这种超越形式的道体,绝非单纯的技法训练所能触及。

书法作为汉字书写的艺术升华,本质上是文化基因的视觉编码。从甲骨金文到篆隶楷行,每个书体都承载着特定时代的精神结构。学习书法的过程,实则是与数千年文明对话的时空旅行。欧阳先生强调"学"的重要性,正是基于这种文化传承的自觉。

《书筏》曰:"字之巧处在用笔,尤在用墨。"笪重光的洞见

指向书法学习的核心——笔墨背后的文化逻辑。颜真卿的雄浑源于盛唐气象,赵孟頫的流丽折射元代文人的雅趣,董其昌的萧散映照晚明士人的玄思。这种文化密码的破译,需要扎实的文史哲修养作为支撑。