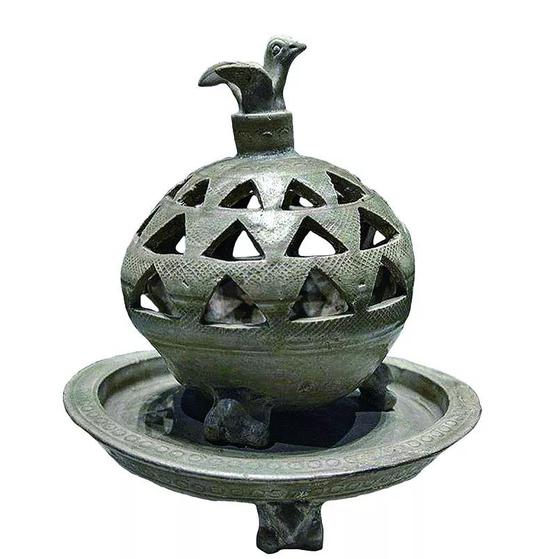

(西晋)青釉香薰

中国国家博物馆藏

青瓷香薰延续了汉代以来的“博山炉”的基本造型。我国自古以来就有熏香的习俗,即利用焚烧香料产生的烟来驱赶和消灭蚊虫、消除秽气。到了汉代,由于神仙信仰的发展,出现了专门为焚香而设计的“博山炉”。“博”是“广大”“众多”的意思。“博山”在我国古代神话中指东方海上的“蓬莱”“方丈”和“瀛洲”三座仙山,传说三座山上有用黄金、白银砌成的宫殿和纯白色的神兽,长生不死的仙人就住在那里。他们不仅永远逍遥自在,还会炼仙丹,凡人吃了就可以成仙。魏晋南北朝时期,这种神仙信仰得到了延续,人们使用博山炉主要有三大作用:一是因为迷信鬼神,烧香祈祷以达神明;二是当时人们席地而坐,焚烧香料可以洁室除湿,怡人心脾;三是当时的宫廷和士大夫阶层都有熏衣染被的习惯,并且喜欢用沿丝绸之路输入的外国名贵香料,以显示华贵。

魏晋南北朝时期,青瓷制文房用具主要有砚台、水盂、砚滴、烛台等。

瓷砚创烧于西晋时期,多为青釉,砚面无釉,以利研磨。魏晋南北朝时期最流行的瓷砚造型为圆盘带三足,东晋以后瓷砚的足逐渐增多,南北朝时期变化为五足到十足不等的珠足砚、蹄足砚,自南朝到隋唐时期,演变为多足组成的圈底圆形瓷砚,称“辟雍砚”。

水盂(或称“水丞”)为贮水以供研磨之器,一般为圆口,鼓腹,平底或带足,魏晋南北朝时期的青瓷水盂多为蛙形、蟾形等,尺寸较小,以扁圆形为主,以三国至西晋中期以前的造型最为优美。

砚滴的作用类似水盂,但更便于掌控倒水的流量。因此,在文玩界有这样的区分方法:有嘴的叫做“砚滴”,而无嘴的叫作“水盂”。魏晋南北朝时期的青瓷砚滴中有一种常见的“胡人骑狮”造型,基本特征是:狮仰首蹲卧,怒目竖耳,长须垂于胸部,羽状尾贴于臀部,肌体丰隆。一胡人骑于狮背之上,其人深目高鼻,头戴高冠,衣服上或装饰圈点纹等。此类砚滴为青瓷砚滴中的精品,造型丰满,形象生动,纹饰刻划精细,青釉润泽。同类型器物还有狮形或辟邪形烛台等。胡人、狮子形象的出现,反映了佛教文化进入中国并且与中国本土信仰相融合的结果。