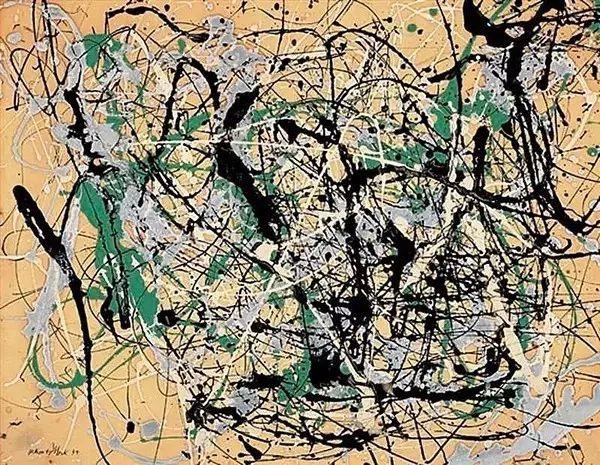

波洛克作品

波洛克作品

就像所有好的笑话一样,这幅取自《笨拙》[Punch]的画自有其严肃甚至悲剧性的一面。因为要是我们把它看作拿艺术家多兰[Dolan]或者拿他的画商麦格劳[McGraw]开涮的一个玩笑,那就错失了这幅画的主旨。我想,真正的笑柄是我们这些艺术史家,我们搞出了这些庄重的术语,到处传播这样的信念:艺术家们“进入”某个时期,好像行星进入星群,按照某种神秘的、预先注定的轨迹旅行。画中的那位画家待在自己的画室里,四周环绕着还未售出的、模仿蒙德里安风格的画,他不能自抑地进入了新的时期,或者说他认为自己不能自抑。他只是个工具,是感知“时代精神”的敏感的地震仪。多喝一瓶威士忌,他的形式宇宙可能就会改变。但是不论怎么说,想搞成这个样子的可不是他。多兰怎么做也无法改变历史之流,他和麦格劳画廊的老板都在这条河流中随波逐流,不由自主却并非没有希望。因为一股意外之潮或许就能载着他们奔向富足。

是我夸大其词吗?当然是。我是故意夸大其词。但我认为自己只是夸大其词,并未无中生有。有些保守的批评家认为,现代艺术的主要麻烦在于绘画变得太容易了,不过是泼洒颜料。可是对多兰的意识形态的真正异议可能是,处于他的情况下,要当一名艺术家真是太难了。心理学上有个常识:没有比完全不受约束的自由更难忍受的东西了。在这自由的负担之上,再加上被人关注、谈论、记录的恐惧,你会发现,要立足于今天的艺术自由之中需要怎样坚韧的意志。艺术家很少外露他们的坚韧,尽管有时候他们想让你相信他们很坚韧。想象一下多兰面对画布时的思想状态,他真的是面对存在主义者的噩梦,他要为自己的每一个决定、每一个行为负责,却没有任何常规可循,也没有任何预期目标可以为之奋斗,只除了要求他创造出一点儿完全不同而又能认出是他的东西就行。难怪他要放弃责任,他要寻找一种美学信条,以便把自己对作品的责任置于别处,置于个人本能或者集体无意识,置于时代精神或者阶级斗争。