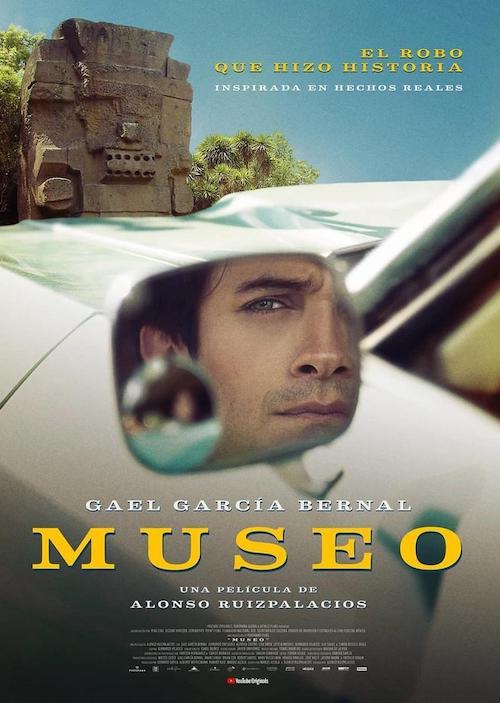

《博物馆》海报

关于1985年博物馆失窃案,还有一个细节值得推敲:警备松懈这一点是不争的事实,窃贼在圣诞节前夕潜入博物馆,馆内基本没几个安保人员值守,窃贼只需要撬开玻璃柜、搬走文物就大功告成。这些安全系数低到令人发指的玻璃箱都是维多利亚时代的遗物,曾经也称得上是一种新潮的方法,用来封存大英帝国四处搜刮来的战利品,并且展示给大众。玻璃比以往的材料都坚硬且便宜,让十七、十八世纪私家住宅里厚重古董橱上的文物被一件件搬下来,在公共机构里继续自己的使命。

在今天看来,玻璃柜和博物馆展览似乎已经成了同义词,这一状况也多亏了19世纪的发展演变。在那个时代,一整套关于文物收集、保存和陈列的规则惯例迅速建立起来,玻璃箱还有着归类文物的作用,昭示着其收藏的深度和广度。它们还能保持观众与文物之间的距离,令其可远观而不可亵玩,此举同样也彰显了展品的价值——必须采取措施来保护它们。博物馆的展览不仅能让人认识到这些文物的价值,更能让观众通过标本增进对灭绝物种或者是远古人类的了解。有学者称之为“博物馆效应”:一件物品与其所在的原始环境分离,来到博物馆中便成为了标本、艺术品,以孤立的形式存在。在这种语境下,参观者就会做出不同的反应,他们会将柜中文物理解为整个信息系统的一部分——从原来的文化背景中抽离、分类,打上标签并被吸纳到一个新的系统中。这样一来,博物馆可以理解为一个庞大的知识帝国。

放眼一个单独的国家,“博物馆效应”可以很好地解释1985年博物馆盗窃案在民众当中引起的反响。馆中的奇珍异宝被盗了两次——第一次是从文物原本的环境中被转移到博物馆的展柜里,而公众往往只会关注到第二次的偷窃,在他们的认知中,这些物件是统一的墨西哥文化遗产,而不是在殖民地环境中被攫取,而后被陈列在帝国首都一个单独的展室里的东西。这样的博物馆效应导致文物断了历史的根,在人们的眼里,它们只是现代墨西哥文化遗产的一个组成部分,而隐去了背后带有地区特色、中美洲文明的历史。在这种情况下,墨西哥的官员和媒体纷纷立马把矛头指向偷盗策划者,说“外国势力虎视眈眈,这些犯罪分子是收钱卖命”。专栏作家乔尔·赫尔南德斯·圣地亚哥(Joel Hernandez Santiago)曾经在《Punto》周报上如此评论美国,“这是一个没有自己独特的宝贵文化传统的国家,因此只能从别的国家抢劫、偷盗和购买。”这让本身就令人唏嘘的抢劫案填上了一层黑色幽默的味道。另外,1985年盗窃案的真正劫匪是几位年轻的兽医学生。在电影《博物馆》中,编剧对此做了一番文章,给嫌疑人安上了胡安·努涅兹(Juan Nu?ez)和本杰明·威尔逊(Benjamin Wilson)的身份,这两人都是一事无成的无业游民,因为人生步入歧途而想到一些出格之举,跑到博物馆来偷东西。

胡安是这场盗窃案的罪魁祸首。他多年来备受家人的奚落和嘲讽,决心做一桩惊天大事——偷窃博物馆。最终,与家人坐在一起看新闻快报的时候,他还在电视上发现了自己的丰功伟绩。博物馆公开向墨西哥的百姓发出警报,“这些小偷是墨西哥历史和文化遗产的敌人。所有墨西哥人应该团结起来,反对这种可耻的、不爱国的盗窃行为。”警方把“反派角色”定义为“不爱国”,博物馆就又能抓住机会,将文物收拢到一个统一的现代国家意识形态的统摄之下——当然这么做就抹去了它们更为复杂的过去。不过历史的痕迹在胡安和家人的脸上可见一斑。他们生活在首都,算得上是个中产之家,地位更像是殖民者,被殖民者的属性比普通人淡了许多。甚至连警官都把胡安叫做“白鬼”(whitey)。

胡安全家人得知博物馆失窃的消息,纷纷对此嗤之以鼻。胡安的父亲字字铿锵,说这些文物是“我们的历史”。这部电影也提出了一个问题,“我们”是谁?玛雅国王的死亡面具能代表胡安的民族吗?胡安的父亲接着说,“这是我们的传统、我们的文化,这是文物唯一的价值。”电影对这句话是肯定的。他们已经尽量找最轻便、最珍贵的物品带走,但到头来还是发现这些东西毫无价值。随着小偷跑路,《博物馆》也大体上沿着抢劫案电影的套路发展,但因为这些赃物辨识度太高,到处都被通缉,他们的出逃之路也戛然而止了。一位富有的英国艺术品收藏家给了他们一个忠告:“它们可能一文不值。”