记者:文化建设确实是一个互相借鉴和学习的过程。对于北京的文化中心建设,您还有什么好的建议?

谢永增:北京的文化中心建设,在我看,起码应该有两层意思,一是广义的,就是北京作为全国的文化中心,应辐射到全国;二是狭义的,在北京及其周边进行尝试性的文化建设,总结出成熟的运行模式后再向全国其他地方进行推广。

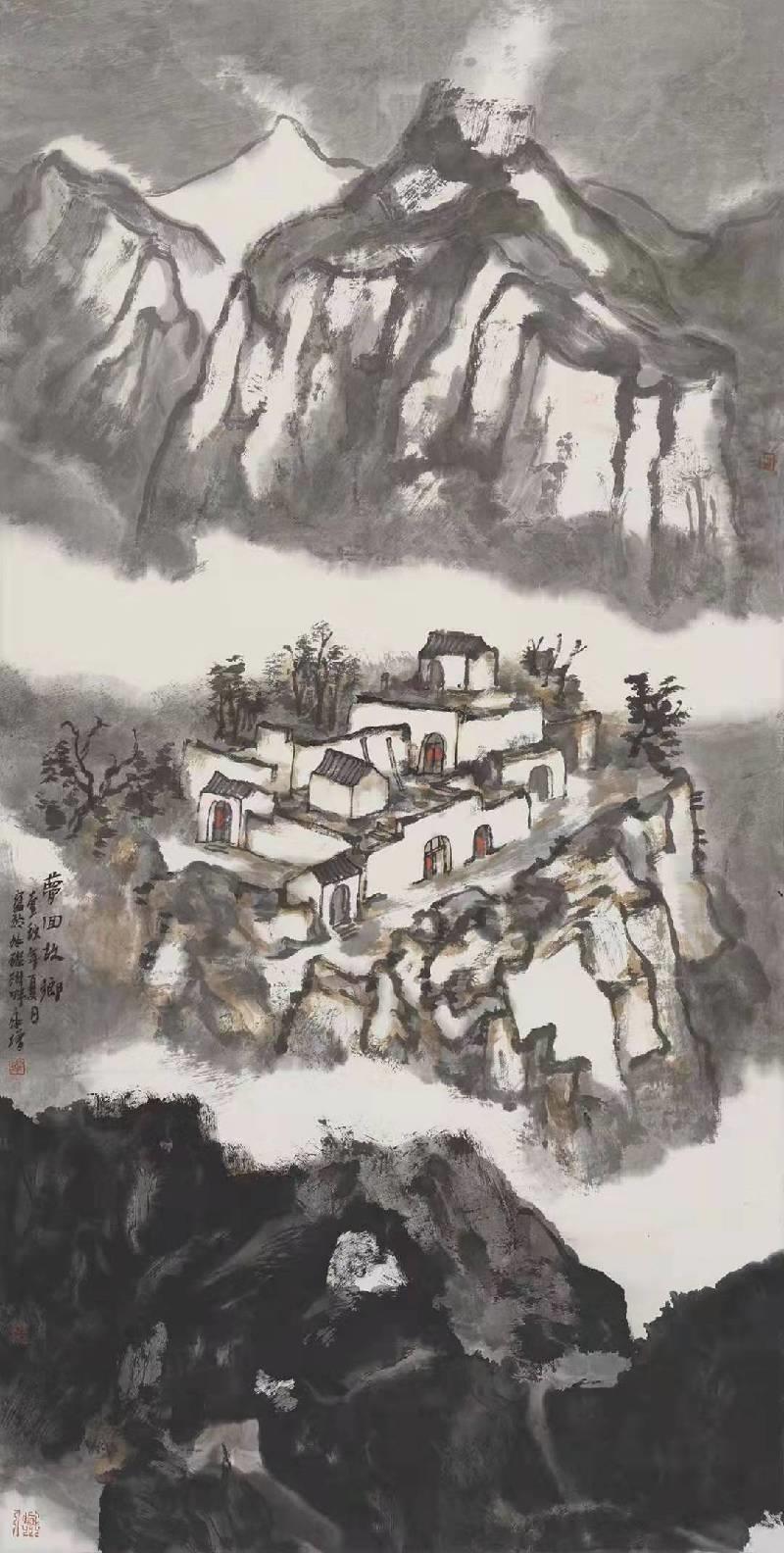

先说在北京及其周边进行尝试性的文化建设问题。作为全国的文化中心,自身建设十分重要。北京作为一个历史悠久的城市,传统的东西却越来越少,很多被现代元素给冲淡了。我们在山西临县孙家沟建的艺术馆,让老窑洞生发出时代气息,实际上就是一种保护措施。自从我们在那建馆后,当地政府和百姓对古建筑的保护意识明显增强了。刚开始的时候,因为当地的老百姓太缺少基本的审美,只追求整齐划一,把墙都刷新了,小土路都修得整整齐齐,原来的韵味一下子就没了。后在我们的指导下又恢复了原样,在原来的基础上修旧如旧,真正改造的是内部设施,注重提升适合现代人居住的基本生活条件,方便大家过来写生、休闲、度假。之所以中间发生这么一段插曲,就是因为当地老百姓对于好看不好看的标准没有认识到位。如果从小就给他们培养一种审美的意识,这样的事情就不会发生了。

其实,这样的尝试过程最适合在北京这个文化中心来做。在北京及其周边尝试成功后,将其成熟模式向全国推广,避免各地随意开发保护,因为浪费人力物力不说,关键是破坏了古建筑难以复原。

关于全国文化中心建设,一句话,以北京为中心辐射到全国。“谢永增孙家沟艺术馆”应该说既是北京文化的辐射又是北京文化的推广,虽然是由城市到了乡村,其本质还是传播艺术。所以我把我的这个探索性经验介绍出来,就是希望北京文化建设要高屋建瓴,突破“北京城”的界限而统揽全国,出台一系列文化建设政策,把过于集中的文化资源放到需要的地方去,哪里有需求就在哪儿建场馆,这样一来画家也好,别的艺术领域的艺术家也好,就可以把自己最好的艺术作品呈现给真正有需求的人。