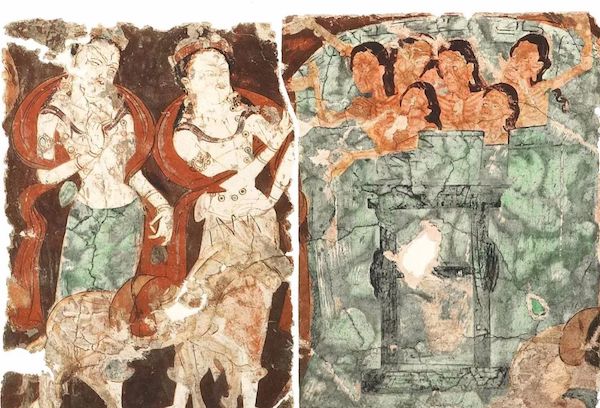

亿耳得福(局部) 克孜尔第212窟 现藏德国柏林亚洲艺术博物馆

西晋时,《盂兰盆经》被竺法护译成汉文,因为它所提倡的报答父母养育之恩的思想与已深入人心的儒家传统的孝顺父母的思想相符,因此此经很快便在中国广为流传。后来,佛教的盂兰盆节与道教中元节的祭祀亡者灵魂、儒家祭祀父母祖先等活动结合,构成了中国乃至东亚文化圈的一系列祭祀活动,七月十五这一天已演变为民间的祭祖日,家家祭祀祖先和亡亲,并且盛行放河灯超度孤魂野鬼的活动。

据《佛祖统纪》记载,从梁武帝开始就设坛举行盂兰盆法会。自此往后,历代帝王臣民多遵佛制,兴盂兰盆会,以报答父母、祖先恩德。到了清代,对七月十五日中元节的祭奠活动更为重视,各地寺、院、庵、观普遍举行盂兰盆会,并在街巷设高台诵经念文,作水陆道场,放焰火,演《目连救母》戏,有的还伴有舞狮、杂耍等活动,夜晚还把扎糊的大小纸船放入水中,点火焚化,同时还点放河灯,称之为“慈航普渡”。此外,当天各家各户,都要在门外路旁烧纸钱,以祀野鬼。