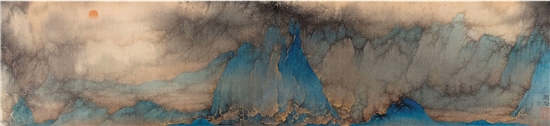

吴强 旭日出幽谷 20×88cm 绢本水墨设色 2015年

显然,“新朦胧主义”概念的提出,发生在中国跃升为世界第二大经济体的历史语境之下,中国、日本和韩国在经济领域的紧密联系,给予了彼此之间在文化领域更深入和广泛交流的新机遇。“新朦胧主义”就是在中国传统画学思想的质地中,在融合了中国、日本和韩国接纳西方现代艺术和当代艺术理论和实践经验的基础上,生长出来的新果实。经过近七年的理论酝酿和发酵,多位研究者认为“新朦胧主义”的提出有着艺术史的依据,那就是源于中国和日本的东方的文化和艺术,就曾深深影响了西方“印象主义”艺术的发展。在某种意义上而言,“印象主义”与“新朦胧主义”之间,在创作意识上有着相通之处。

不过,“印象主义”接续的是西方风景画的图像谱系,而“新朦胧主义”接应的是中国山水画的思想谱系。在这里,“新朦胧主义”激活的是“印象主义”绘画中的光感和空气感:物体的形态浮动起来,固有的轮廓和色彩相互渗透,这种“观看”离开了视觉的表象,使“绘画”(笔触)脱离了图像而显现为独立的语言形态。应该说,在绘画上,“新朦胧主义”接受西方“印象主义”的启发,还有后来马克·罗斯科、格哈德·里希特等绘画艺术家的影响。但“新朦胧主义”并不是复制中国传统山水画的图式和笔墨系统,而是在重新审视西方现代艺术和当代艺术的思想和观念后获得的新经验,实现绘画语言形态的新变。不仅如此,在理论阐释上,“新朦胧主义”致力于从东亚传统的语言(文字)和修辞方式展开新的、不同于西方当代艺术理论的新的叙述。以至于,在接受西方当代艺术理论和实践影响的中国当代艺术家看来,“新朦胧主义”在语言和观念上皆有悖于全球化的潮流;而在谨守中国传统绘画笔墨和图式的创作者看来,“新朦胧主义”在语言和观念上又迥然有异。

延伸阅读:

作为文化概念的“新朦胧主义”

以“新朦胧主义”为题的展览从2013年开始,这已经是第二次了。为了追寻在被称作“亚洲时代”的21世纪,东亚究竟有什么样的表现与思想是共通的,东京画廊田畑幸人先生主张回到历史的原点,通过回溯历史来寻找其中的答案。这便是2013年东京画廊+BTAP举办“新朦胧主义”第一回展览的缘起。承蒙田畑幸人先生邀请我与他共同策划本次“新朦胧主义”展览。通常作为策展人,我一般不会接受设定好题目的“命题作文”。但是“新朦胧主义”这个题目却深深地吸引了我。这次“例外”的合作吸引我的是“朦胧主义”和“新朦胧主义”这两个母题的历史和现实的上、下文关系。基本上说,“朦胧主义”在日本的出现意味着一个现代绘画滥觞期的开始,也意味着全球化时代的最早发端。或许我们可以说,“朦胧主义”是面对全球化挑战最早的民族主义立场绘画实验。相比当时的中国,这个实验更多是语言层面的,而且没有反对“殖民主义”的悲情色彩;相反它更类似于今天中国乃至东亚的基本状况,即全球化对于本土艺术的影响已经是一个基本的不可逆转的现实,而所谓民族文化的自觉乃是在了解而不是对抗全球化的前提之下展开。从这个意义上看,从“朦胧主义”到“新朦胧主义”作为一个展览的议题,实际上是在本土和全球的文化张力关系之中,思考传统绘画语言及其相关媒介的转换问题。“朦胧主义”和“新朦胧主义”本质上皆是东方绘画面对西方文化的一种反映,也是面对全球化压力的一种自然的条件反射,这一张力关系百年以来未曾改变。更何况今日之艺术,媒介革命已经开始数十年,绘画的纯粹性不再存在;与此同时,艺术开始强调文化政治立场和社会介入,所有的这些都加剧了这对张力关系的复杂性。特别在新保守主义抬头的东亚各国,考察这种张力关系中艺术变革的可能性和东方绘画的世界性价值似乎有着特别的意义。

“朦胧”并非模糊不清

很多欣赏者,特别是中国的欣赏者多以为“朦胧”就是不清晰和模糊的意思。就像19世纪的法国,有人把马奈和莫奈的绘画称作“印象派”一样,仿佛人们总是习惯于用“不清晰”、“不明确”来指涉那些文化中新出现,却难以被定义的东西。此种现象古已有之,如中国北宋时期画家米芾、米友仁父子创“米氏云山”画法,便被时人嘲讽为“解画无根树,能描懵懂云”,而画家米友仁则反唇相讥称自己的画“非具顶门上慧眼不足以识”。展览主题中的“新朦胧主义”其实对应的是19世纪末20世纪初日本美术史上的一段特殊的历史——日本明治时代(1868——1912)由冈仓天心倡导、以菱田春草和横山大观为代表的“朦胧体”绘画。关于日本美术史上的“朦胧主义”魏祥奇先生的文章中已经有了非常详细的论述,本毋庸再赘,然为求行文晓畅,以下仍就某些议题做几点简单归纳。