打通东西方绘画,干脆将绘画之前的定语去除,这是林风眠在艺术实践上的尝试。与其说林风眠是对东西方艺术的理解与融合做出终生探索,不如说他曾经提出的“绘画的本质是绘画”更能体现其艺术境界。他为民族文化艺术而作出的努力,深刻影响了中国现代美术的发展。1920年代,林风眠在法国留学期间,如饥似渴地汲取欧洲浪漫派的营养,创作已有表现主义倾向。然而也是在那里,他的老师扬西施鼓励他到中国艺术富饶、优秀的传统中去挖掘宝藏。林风眠渐渐以画面中的抒情性完成了对于东西方绘画的调和。他的绘画绝大多数采用的都是方构图,颠覆了传统国画非立即横的构图程式,而获得一定的现代感。此次展览中有着最为典型的林风眠——《一束花》《春天》《农舍》《仕女》等作品无不让观众看到诗人艾青在《彩色的诗》中评述林风眠画作时所感叹的:“也有堤柳的嫩绿,也有秋日的橙红,也有荒凉的野渡,也有拉网的渔人。”林风眠的非方构图作品也罕见现身,予人意外之喜。创作于1950年代的一幅《舞蹈》就是代表,且是少见的大尺幅,高1.22米、宽0.725米,画了两位仕女,一位站立起舞,一位席地抚琴。

关良所走的艺术道路,则可谓介于谢之光与林风眠之间,他是将“笔墨”从文人画规范中解放出来,迈向更加广阔的点、线、面“有意味的形式”。关良早年留学日本,在那里浸润在印象派、后印象派、立体派、野兽派等一众西方现代派艺术中,归国后又迷上了水墨画。他的艺术是从西方、东洋以及中国传统绘画中幻化而来的,自上世纪40年代起即以一系列得意而忘形的戏曲人物开一代风气。这样的画通常尺幅不大,画中多只有一两位人物,逸笔草草,乍一看像儿童涂鸦,却被学界认为气韵生动、举重若轻。刘海粟就曾直言:“他(关良)画的是动作中的人,有思想感情,彼此呼应。少到一个角色,也有一台人气,半点不空,填满了活气,或叫戏的气流。连个武行(打手)龙套全进了戏,与主角交流。不拘泥,不生造,怎么画都耐看,有回味。”此次展览不仅集结了关良标志性的戏画小品,如《鲁智深倒拔杨柳》《十五贯》《苏三起解》《晴雯补裘》等,还呈现了他极为罕见的几件或为大尺幅或人物形象众多的戏画。例如创作于1970年代、仅绘有一位旦角的《戏曲人物》,居然高达1.35米;创作于1977年的《孙悟空大闹天宫图》有着多达九个人物,外加一条小狗,他们错落分布在画幅上,姿态、神情各异,颇具动感。

从他们的艺术探索中能读出为人民而创作的真义

展览值得关注的,其实也包括与谢之光、林风眠、关良并肩开拓的一批艺术前辈。陈翔指出,中国近现代画坛中探索传统国画向现代化转型的,不只谢之光、林风眠、关良所代表的这三种方向,“这种探索是与当时社会现代化发展进程同步的,体现了艺术家的社会责任与艺术担当”。

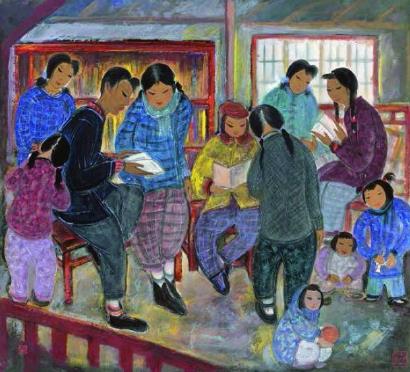

此次展览的策展人庞飞告诉记者,谢之光、林风眠、关良都是1956年上海中国画院筹建时聘任的第一批画师。他们尽管有着各不相同的艺术创作面貌与风格,却都不约而同在新中国成立之后踊跃拿起画笔,真诚描绘现实生活,为那个火红年代留下珍贵的美术珍档。这些作品大多是观众不大熟悉的,从中能够读出为人民而创作的真义,也能够看到前辈画师们因自然流淌的情感触动而随之产生的技法上的探索与创新。