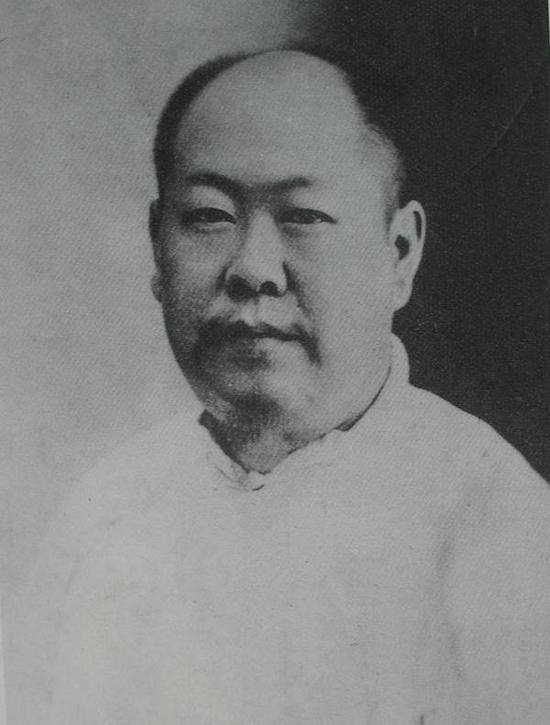

姚华

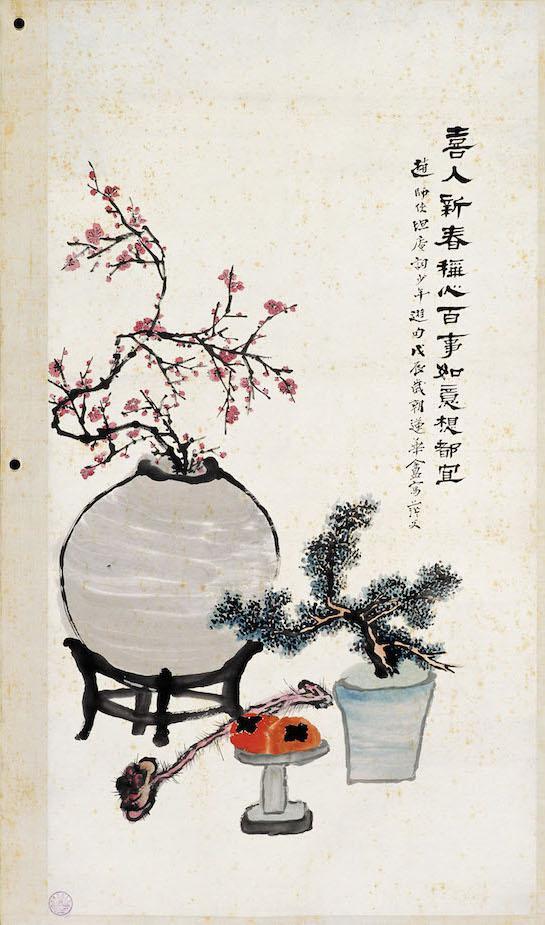

中央美术学院美术馆藏 姚华 《岁朝图》

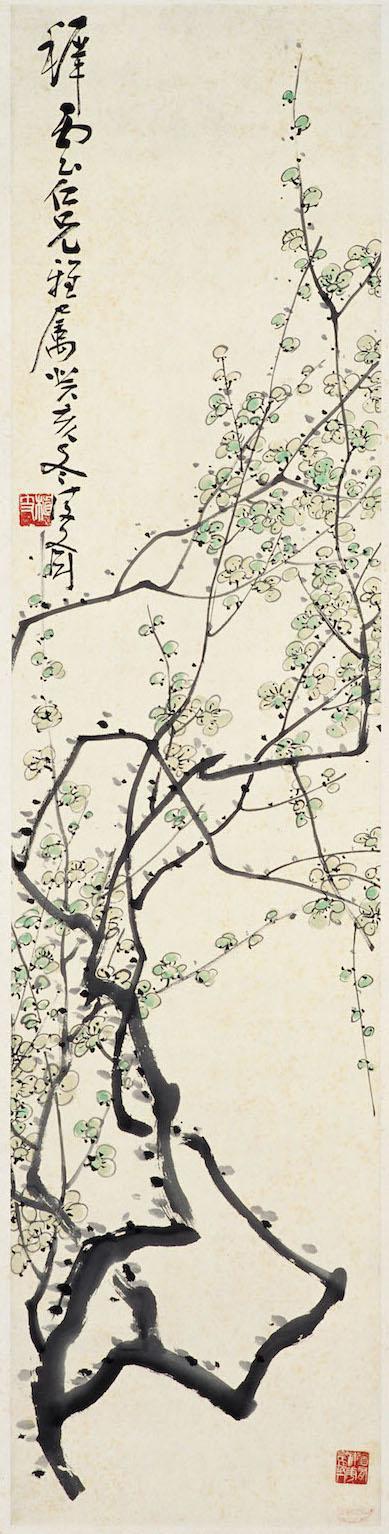

中央美术学院美术馆藏 凌直支 《梅花》

那么,“北京画界同志会”的其他画家,是否也像凌直支一样认同文人画理念呢?五月三日,随泰戈尔访问北京的三位印度学者到贵州会馆参观展览,“北京画界同志会”成员:凌直支、齐白石、姚茫父、陈半丁、王梦白、凌宴池等人特为招待。这三人中,鲍斯是一位擅长画佛像的“新派画家”,其风格既有印度传统特点,也受到西方色彩的影响。因为是同行,在这场招待会上,鲍斯与“北京画界同志会”诸家就中国画学的很多具体问题进行了深入交流。当鲍斯问及中国画的派别问题时,凌直支与姚茫父二人代表“北京画界同志会”做出的回答表现出了非常鲜明的态度:

中国画简单分类,可因时代,地域,家类几种不同,分出派别极多。时代则自上古以迄近代,几各朝各有特点。地域则有南派北派之分,今因时间匆促,不及详谈。家数可分为文人画,画家画,匠人画三种。文人画大都高人逸士,偶然寄兴,不求其工,自然超妙。画家画则法度井然,功诣甚深,其画法可以教人,可以力学。匠人画则临摹而已。文人画不易多观,画家画较为流行,至匠人画则以供社会绘画物件等之实用,不能列入美术界内。惟有一种人,专以临摹翻写古人及近人之画为事,其术故优于匠人,而其品则下于画家,此类应列入画家及匠人之间,无以名之,名之曰画之贼。

在这段对中国画派别的介绍中,“北京画界同志会”诸家明确表达了对于文人画的推崇。他们从画史角度,将唐五代北宋时期归为画家画的兴盛时期,而认为宋元明清直至当代,则一直处于文人画的繁荣期。事实上,随着晚清国势的衰微,从封建社会向现代社会艰难蜕变的中国,经受了从物质到精神文化层面的全面冲击。中国社会的精英阶层在日益加深的民族危机中,进行了洋务运动、戊戌变法、辛亥革命等一系列救亡图存、起衰振兴的艰辛探索。在这个过程中,他们不仅意识到中国在科学技术和社会生产方面与西方列强有巨大差距,更在改革的挫折中开始反省中国的社会制度与传统文化,甚至在与西方现代文明的对比中开始质疑中国文化传统的现代价值。民国六年,戊戌变法的代表人物康有为在《万木草堂藏画目》的序言中率先对文人画传统发难,认为元明清三代崇尚士大夫写意之论,而贬低院体写实之功,是中国近世画学衰败的根源。这种以西方艺术标准衡量中国传统绘画的思维,在五四新文化运动的浪潮中进一步得到宣扬。陈独秀就曾声称“改良中国画,断不能不采用洋画写实的精神”;而此时尚未留学法国的徐悲鸿也提出“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之。”其观点似乎比康有为温和,但却同样将“中国画学之颓败”归咎于文人画的流行。在民国初年这场将西方文化视为现代社会普适价值标准的革命浪潮中,中国文人画传统的价值一再遭到质疑,生存空间也不断受到挤压,与其说它延续了明清文人画的繁荣,不如说是在日益加深的生存危机中强化了对自身价值的反思和认同。