壁画临摹:对历史的创造性复现

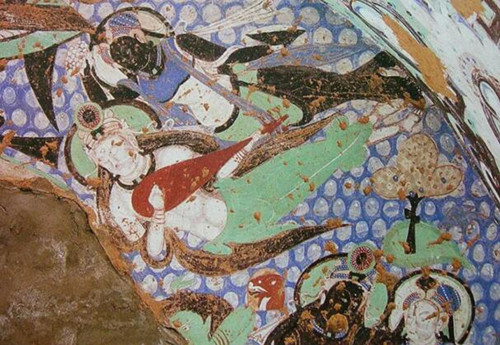

克孜尔石窟壁画“飞天”(图片来自网络)

多位艺术家对新疆古代壁画的临摹作品贯穿展览始终,其中又以克孜尔石窟壁画居多。林瀚解释说,克孜尔石窟可以被称为中国四大石窟之首,它是佛教东进在中国的第一站,比敦煌早了将近两个世纪。

克孜尔石窟在经历过种种历史劫难后,大部分塑像都已被毁,还有80余窟存有精美壁画,为古代龟兹国的文化遗存。北大考古学院毕业的木木美术馆展览项目主管邓盈盈补充介绍道,这次展览的契机之一便是和一位壁画临摹艺术家的结缘。在深入了解壁画临摹的过程中,他们发现这些作品并非对壁画艺术单纯的再现,而同样属于艺术家的个人创作。从对壁画的选择到研究,渗透着创作者对临摹对象的主观认知,融入了个人的思想情感和创造性的诠释。

史晓明、张爱红夫妻俩是第二代在新疆的石窟里进行现场临摹的艺术家。“上世纪七八十年代,摄影技术还很不先进。他们在当时就开始进行临摹、记录和研究。石窟大多很高、很远,能够亲眼看到都已经很不容易,在窟里作画的条件更是困难。”邓盈盈介绍道。

“我们知道壁画过一天、一个月再去看就已经不一样了。氧化的程度、空间的条件等都会让壁画面临着颜色变淡或者损落的情况。所以这些临摹不仅在艺术造诣上非常高,而且有着重要的研究价值。”

张爱红临摹的《阿难陀》,尽管画面上存有斑驳损落的痕迹,但依然焕发着令人惊叹的瑰美。画中的梵摩那比丘身穿袒右袈裟,体态丰满,右手支颐,所有所思。其周身飘飞的花朵,在艺术家笔下重新染上了娇嫩的色彩,仿佛就如千年前初开的模样。

这件壁画在历史上被许多艺术家临摹过,包括中国研究新疆克孜尔石窟艺术的第一人韩乐然。上世纪三四十年代,韩乐然在继张大千以中国画的形式摹绘敦煌壁画后,开创性地采用油画、水彩画等西方绘画媒介和技法临摹中国古代壁画。他在客观描摹的基础上,补全残损的形象以让画面更加完整,并在色彩使用上追求古朴的意蕴,还提取壁画里的不同元素,重新组织构图。

以王岩松为代表的一些艺术家则前往世界各地,找寻、临摹和研究流失海外的中国古代壁画。譬如描绘树荫下五身僧侣礼拜场景的《僧侣礼拜图》,原是克孜尔石窟第198窟佛龛右侧的壁画,在1913-1914年间被德国冯•勒柯克的探险队攫取,如今藏于德国柏林亚洲艺术博物馆。

王岩松的作品采用的是现状临摹的形式,也即“以旧临旧”——客观复制壁画的现存状况,把表面残缺、脱落、变色等现象如实呈现。对此林瀚讲解道:“这种临摹形式也体现出我国在文物保护过程中观点与实践上的转变,从过去的‘修旧如旧’,到今天的尊重历史现状。”