(明)文俶《花蝶图》,台北故宫博物院藏

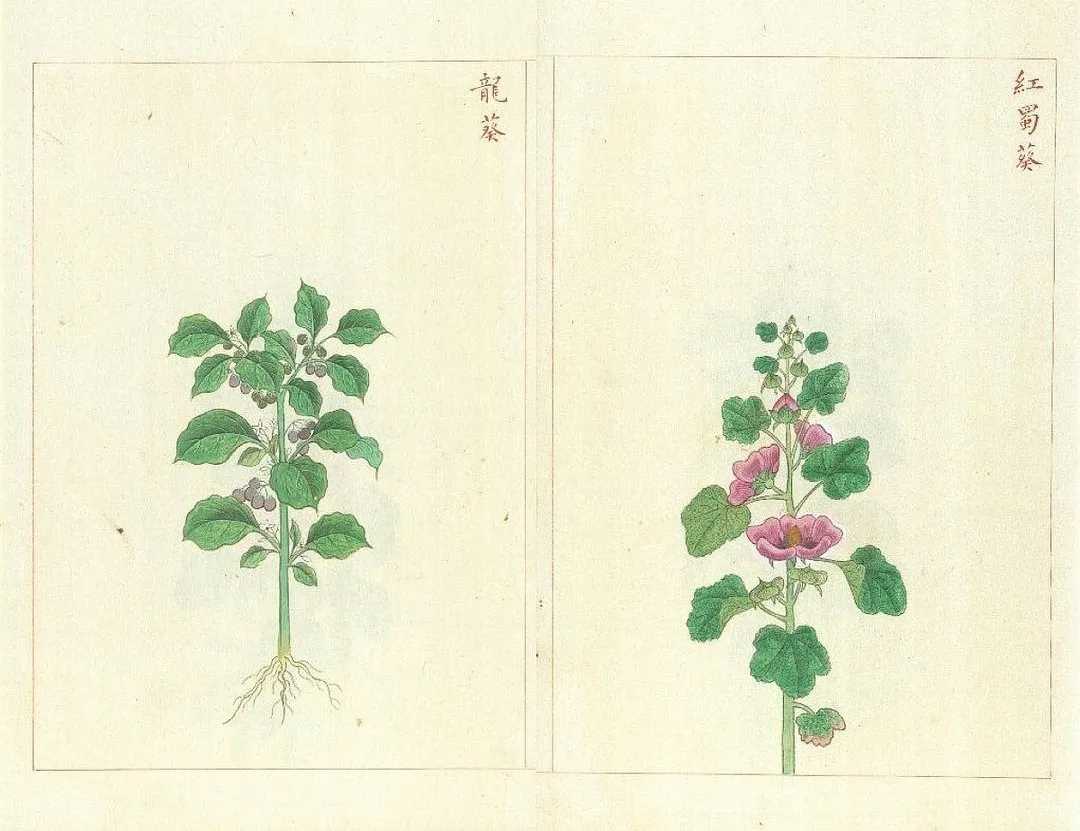

(明)文俶《金石昆虫草木状》插图及红笔标注

妻子的一手好画,让赵均爱不释手,不仅经常为文俶的作品题字,还不介意文俶的画名传出家外,具有一定的市场效应,以至于文俶名声之大,“远近购者填塞”,甚至文俶画扇时为防庸者涂抹作伪,会在扇子的两面都画上画,但也因此不可点染过重,反而让清新画风更加凸显。钱大昕有《题赵文俶水墨花鸟册》曰:“石上灵芝竹外梅,离奇疏瘦了无埃。天然一种烟霞秀,似带寒山面目来。”

虽然文俶的画远未到名家宗师的程度,但她在女性的细腻柔婉之外,光风霁月、淡雅天真之貌颇合文人画审美——“虽徐熙野逸,不是过也”,如此之高的赞誉和推崇,不仅求画者络绎不绝,各家名媛也争相求教,以成为文俶弟子为荣。文俶弟子中最优秀的是周淑祜与周淑禧姐妹,她们的画作也有“工画花鸟,在徐熙、黄荃间”的赞誉。毕竟在此时,绘画的自由既然来自男性的给予,那么标准自然也以男性文人推崇的文人画为准,就像有人评管道升的《山楼绣佛图》:“又似公孙大娘舞剑器,不类闺秀本色,奇矣!奇矣!”特定环境与背景的限制让她们必须遵守被施加的女性规范,但才情若想出众又必须跳出闺阁风范,依附于文人的审美来表达,就是如此矛盾的事实构成了彼时女性极其难得的展现才华的“自由”。