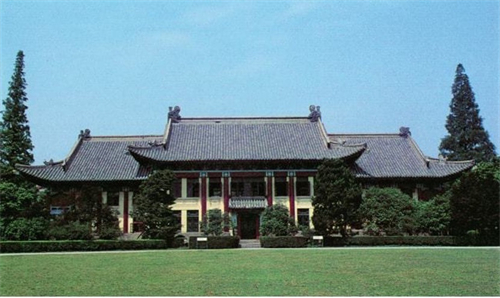

1920年代亨利·茂飞及其同事设计的前金陵女子大学

相关证据表明,建筑的“适应性”其实是一个动态的概念,它不仅随着中国建筑的具体特征、元素和类型而发生改变,还取决于究竟是谁主导了这个过程,又采用了何种的材料和方法。茂飞的成功在于他对传统做法提出了质疑,并激发了未来的变革。同样地,中国的建筑师也将传统推到了新的高度,他们有时会不经意地卷入这场由茂飞引发的探索:让过去的建筑迈入更有意义的建筑学未来。

中国建筑之未来在多大程度上是有意义的?如果这个问题的结论是肯定的,它又对哪些人具有意义?迄今为止,这仍是一个悬而未决的问题。在清王朝覆灭后不久,亨利·茂飞便来到中国开始自己的建筑实践,在国共双方的斗争和日本对中国的侵略中结束。正是经过茂飞那辈人在设计和建造上的先行探索,在过程和结果上长期以来的孜孜以求,中国终于以革命性的方式适应了新的现实。

然而,遽然而至的战争给中国人民带来了新的严峻挑战。在过去的半个世纪里,中国首先竭力抹平那场战争带来的创伤,然后试图从动荡的社会中找到平衡。自20世纪中期以来,中国的城市环境迎来一场大规模的转变与更新浪潮:从四合院到高楼大厦,从自行车到机动车,从后院的火炉到遍布街头的网吧,而茂飞的“适应性建筑”也逐渐成为这场建筑传奇的一个注脚。

这场建筑上的传奇至今仍未被人们所充分理解。诸多中外建筑师、建筑商、工程师、城市规划者和其他建筑从业人员在辛亥革命之后的工作和影响,才刚刚开始逐步展现在世人面前。在此研究方向上,本书迈出的仅仅只是有限的第一步而已。自1980年代中期以来, 越来越多的学者纷纷投身这一领域,孜孜不倦地上下求索,并在不同层面上就自己的观点发出声音。例如,清华大学的汪坦和张复合教授在1980年代中期,率先创建了一个致力于中国近代建筑史(1840-1949)研究的专业机构——中国近代建筑史研究会,继而在不同的城市举行了一系列的学术会议,推动那些在此领域有研究的学者进行沟通与交流。

与此同时,研究中国城市史的学者们也组织了多场与该领域相关的会议,并出版了相应的学术刊物。在过去的15年里,越来越多的中国和海外学者都开始对这场时代的变革进行深入的探究,这个建筑上的传奇也因此越来越多地呈现在世人面前。