法藏敦煌文献P.2683瑞应图

1908年,伯希和来到莫高窟。因为精通汉语、熟谙中国文化,他获得王道士允许进入藏经洞内,将洞中文书全部翻了一遍。他自知无法带走所有宝物,确立了三大挑选标准:佛教大藏经未收的藏外佛典、带有纪年的写本、非汉语文书。因此,伯希和所得敦煌汉文文书和藏文、回鹘文、于阗文、粟特文等非汉语文书学术价值极高。

荣新江告诉记者,法藏敦煌文献中,6世纪的早期典籍、各类纪年写本、大量藏外佛经、儒家经典《论语》《尚书》、道教文献《老子化胡经》等,对于传世文献均具有补充和重要校勘价值。《沙州都督府图经》等地理文献、寺庙账历、占卜文书、法律文书,反映了当时社会经济生活面貌。大量非汉语文书,印证了丰富多彩的丝绸之路。

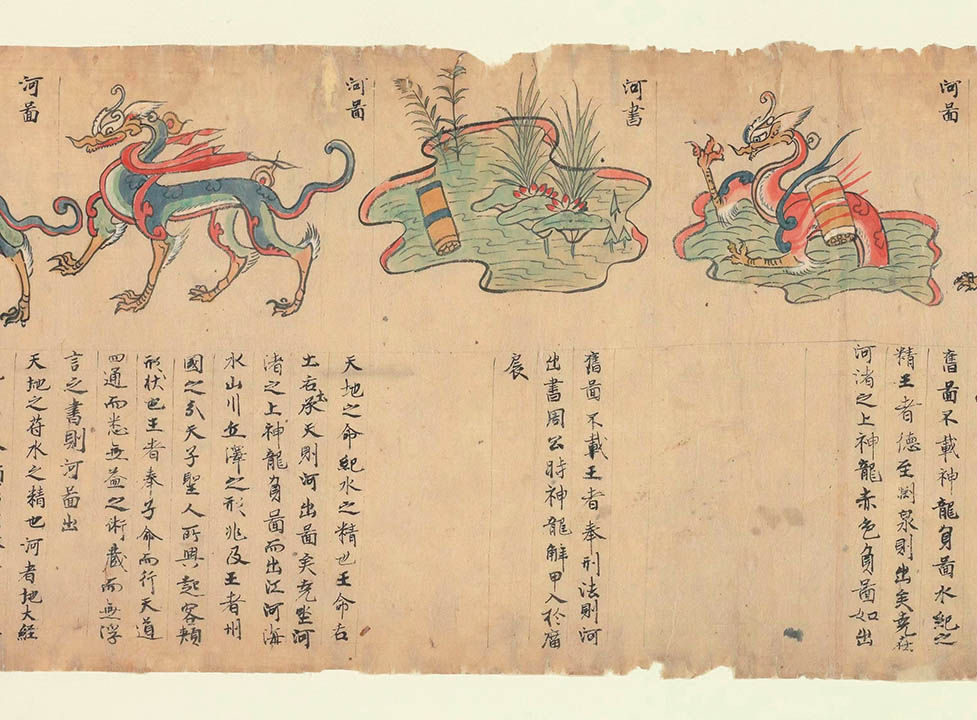

对书法史和写本学研究多年的法藏敦煌文献整理小组成员、北京大学中国古代史研究中心图书馆馆长史睿说,法藏敦煌文献中的唐太宗《温泉铭》、柳公权书《金刚经》拓本、欧阳询书法拓本、草书佛经经疏等书法作品,以及白画、经变图卷、佛像、绢本画等精美绘画,具有极高的艺术价值。

研究古代文献,确定其年代是重要一环。法藏敦煌文献仅汉文文献有明确纪年的就达500余件,在北京、伦敦、巴黎和圣彼得堡四大藏家中比重最高,这些有明确纪年的文书,有助于断定其他敦煌文书的相关纪年。

从缩微胶卷到黑白图版

研究敦煌学,敦煌文献是基础。

1909年9月,伯希和返回巴黎时在北京停留。罗振玉等中国学者获知伯希和随身携带有敦煌珍本,废寝忘食地抄录和研究,促成了中国敦煌学的兴起。

1910年4月,伯希和所获敦煌文献入藏法图抄本部。在随后的60多年里,只有极少数学者能够前往巴黎阅读和翻拍部分文书原件,或者获得法图与伯希和等法国学者寄赠的文书照片,或者在相关学者研究征引的研究成果中看到。

上世纪70年代,法图将所藏敦煌文献制成缩微胶卷,开始为包括中国学者在内的各国学人所利用。

1978年考入北大历史系的荣新江,大学三年级上“敦煌文书研究”课时,开始用摇缩微胶卷机看法藏敦煌文献缩微胶卷。他研究的第一件文书,是伯希和带到巴黎的P.3016。他发表的第一篇敦煌学论文,是与其业师张广达先生合撰的《关于唐末宋初于阗国的国号年号及其王家世系问题》。这篇征引了一些法藏敦煌文献的论文很快被译成法文,发表于巴黎出版的《敦煌研究论文集》第三集上。