1999年至2000年,我应美国纽约大都会艺术博物馆东方部方闻先生和何慕文先生邀请,在大都会艺术博物馆做访问学者。因在普林斯顿大学博物馆阅看古书画时,在该馆认作的伪品中发现了赵孟頫行书《洛神赋》真迹,遂受普林斯顿大学邀请。于是,在结束大都会艺术博物馆访问之后,又得以在普林斯顿大学进行访问。在美期间,得以遍阅美国公私收藏。

在古书画鉴定中,常常会遇到书法或绘画作品有同样的两件或三件的情况,被称作“双包案”。过去都认为“双包案”中必有一真一假。实际上有的是一真一假,有的两件都是真的,有的甚至两件、三件都是假的,这种情况都有。

我在上海博物馆“翰墨荟萃国际研讨会”上宣读的论文叫《访美看画发现的“双包案”问题》,今天则名之为《访美看画纪闻》,其中包括“双包案”问题,但又不全是“双包案”。

一、钱选绘画的问题

我在美国看过一些非常好的钱选作品。下面简单来谈几件。

钱选《桃花双鸠图》卷现藏于美国辛辛那提博物馆,这件东西当初是从上海流出海外的。当年一个藏家有几箱文物,请张珩(葱玉)来看,因为有些画很旧很脏,看得他一脸土灰,就差一个箱底没看完就不看了。孙伯渊听说张珩来看画,便也来看看,得知张葱玉已经走了,颇感失望,便问,“都看完了?”听说还差一个箱底没看,于是,一一看过,其中便有这件钱选的《桃花双鸠图》。孙伯渊知道张葱玉一直在找这件《桃花双鸠图》,就以很便宜的价格买了下来,去给张葱玉阅看。张说,你要多少钱都成,这画我留下了。他大概花了几十条金子得到这件《桃花双鸠图》。此画后来辗转到了美国的辛辛那提美术馆。这张画很有意思,过去中国画分为行家画和戾家画,士大夫画和工匠画,最初讨论这个问题的就是钱选和赵孟頫。也就是内行和外行、文人和非文人之分。钱选当然是士大夫画,属于外行,可他有些画作画得比行家的画工还要认真,但又不失文人画的文雅。绘制工笔画而又是标准文人画的极少,钱选是一个。另外一个走这条路但不完全一样的是陈老莲——陈洪绶。

钱选《梨花图》卷是美国大都会艺术博物馆的藏品,是方闻先生非常喜欢的招牌画。但是我到了大都会艺术博物馆看原件,发现这幅画的画芯被换掉了,它同《溪风图》一样,两边的隔水是旧的,隔水绫上和画芯上的骑缝印,隔水上的“石渠宝笈”的印是真的,但画芯上的那半个“石渠宝笈”印则有问题。

钱选的《八花图》卷,故宫博物院藏,《八花图》里有两段与美国弗利尔美术馆藏《来禽栀子图》卷完全一样的,只能从书法上面判断弗利尔的那幅要比故宫的晚一两年,画风更成熟、潇洒一些,我觉得都是真迹。

钱选的画,赵孟頫在题跋里讲其“似近体”,就是说像从南宋画院里来的。实际上在南宋还有一路,就是“精工带写而偏重于工”的花卉,过去有一幅被称作杨妹子《百花图》,实际上是一张无款的画。《右军观鹅图》卷也是美国大都会艺术博物馆藏品,也是我讲的双包案的一个案例。钱选的山水有装饰性,有点儿笨笨的稚气,但是它很文气。大都会艺术博物馆有一件,是真迹,但题跋被换掉了,一些字如“鹅”字等,显得怪怪的,是伪跋。台北故宫博物院有一件,画是摹临本,如果仔细看,它非常刻意,但不自然。钱选的字虽不像赵孟頫那么工谨,那么完美,但有一种不认真而潇洒的自然。细比,台北本水平就要差一块,是仿本。另外它没有题字,后边有个董其昌的跋也是伪迹。

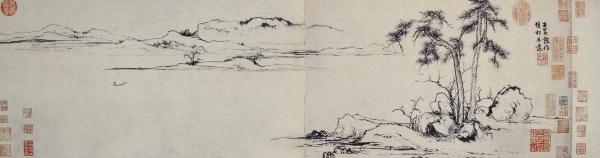

二、赵孟頫《双松平远图》

此图在美国纽约大都会博物馆、辛辛那提博物馆各有一件。傅申先生曾写过文章辨别其真伪,讲得头头是道。但两件作品有一个很简单的区别方法,这就是看此图左上部乾隆玺印之右,有无补纸之痕,有补纸者为真迹,无补纸者为伪品。要知其原委,须知此图晚清至民国间的流传递藏经过。此图《墨缘汇观》著录,那么入清府时,《石渠宝笈初编》已完工。而四十多年后再修《续编》时则已出宫,所以不见《石渠》著录。今天看到的两图状貌一致,但原件是曾有乾隆的小字御题的,后被一字字挖去。这有可能是太监欲盗。但乾隆玺印未动,那就是另一种情况:乾隆题后不满意,挖掉准备补纸后再题。清内府藏书画这种情况不少,从《快雪时晴帖》到苏轼《寒食帖》、朱云《折栏图》等等。可能是因赏赐或其他原因流出宫外。后入端方手,匋斋要修《壬寅消夏录》,苦于无唐画压卷。这时就有蒯光典(礼卿)持唐尉迟乙僧《天王像》向他显示。匋斋执意以己藏品任凭挑选交换,蒯便挑这件《双松平远图》。有意思的是,《天王像》我也在弗利尔美术馆看到了,当然是伪作。狄平子编的《中国名画集》曾经影印过《双松平远图》的裱前照,下注蒯礼卿先生藏。其实此时这画已经到了张仁辅手,其子张效彬卖于张珩,转谭敬,重新装裱后便产生了另一张《双松平远图》。至《中国名画集》刊出裱前照之前的流传情况,是我同启功先生讨论《壬寅消夏录》藏品问题时,启先生讲的;谭敬得到之前的情况是朱家溍先生告诉我的。因为张仁辅是朱先生的外公。到谭敬手之后的事是徐邦达先生讲给我的。此图我的鉴定没有文献考证,也没有艺术分析,是先生们给我的“口述历史”的结果。但《中国名画集》第九册影印的裱前照,是我三十几年前就发现的。正因为有这一发现,才引起我对三位先生的请教。有正书局印此书似乎在民国十四年,居然一直没有人注意到这个裱前照问题。

三、赵孟頫《洛神赋》鉴真及其他赵氏书画问题

赵孟頫行书《洛神赋》卷之一(普林斯顿大学博物馆藏)是国民党元老王世杰的东西。他生前想捐给台北故宫,他死后,经过拍卖,有人买了,捐给普林斯顿大学。有一位对书法很有研究的专家认为是假的,这张字就被打入了冷宫。

其实这件东西在上世纪三十年代,就由北方的一个收藏家徐宗浩花钱用珂罗版影印。我有影印本,所以我知道这件东西。当时刚打开一看,我就说,这件东西我一看就真了!我告诉他们,此卷的题跋被拆掉了一些,梁清标曾刻入《秋碧堂帖》中,《大观录》里有详细的著录。有张谦、邓宇、练高、文徵明等人的跋。当年在梁清标手中的时候还有牟巘、张楧的跋,现在这个只剩下牟巘的跋,张楧的跋已经被拆掉了,但是有晚清的鉴定家、收藏家费念慈抄的文。方闻先生知道后挺高兴,问“你为什么说它是真的”,我说:“你们为什么说它是假的?它上面有些印章别说作假的人,就是研究者也不一定知道。如上面有一方‘练高之印’。” 练高是明建文帝的忠臣练子宁的父亲,一位晚元的诗人,本来这件东西上还有他的跋。这件东西详细准确的年代从题跋上我可以确定是大德元年,跟上海博物馆藏的赵孟頫大德元年《归去来辞》写的字是同一年。赵孟頫时年四十三周岁。

赵孟頫《归去来辞》卷(上海博物馆藏)原来也有人怀疑,因为他的落款是“孟俯”——赵孟頫的“頫”写成单立人的“俯”,这是绝无仅有的。但是透过现象看本质,这幅字绝对是假不了的,现在没有人怀疑了。

赵孟頫《不望风采》帖也有双包案问题。其一由美国私人收藏,收录在傅申编的《欧米收藏中国法书名迹集》第四卷。此外,在台北故宫博物院藏的赵孟頫七札册里头有同样的《不望风采》帖,这是真迹。

赵孟頫《二羊图》卷不涉及双包案。大家都知道赵孟頫画马,但他也画过两只羊。这件弗利尔美术馆的藏品非常珍贵。美国有一位华裔学者,老先生写了很长的文章,从政治、历史、讽喻的角度阐释,山羊代表什么,绵羊代表什么。即便问赵孟頫,他都不会有这种丰富的联想。启功先生送了一个这幅画的复制品给我,朱家溍先生借去临了一本给我。启功先生在上面题了诗,大意说山羊画得像女子的披肩发,绵羊像米家的云山,虽是戏言,说的却是画法。

《保姆砖》大概在南宋开禧年间,浙东挖出了一个砖志,说是王献之给他保姆写的,实际上这个东西是有人故意造的,骗当时的权相韩侂胄,他当时很喜欢书法,刻有《阅古堂法帖》,他被抄家之后,就有了《群玉堂帖》。宋人如周必大、赵彦卫已经发现这件东西不可靠,但是大书法家姜夔、赵孟頫、周密、邓文原、鲜于枢等都很喜欢它,纷纷收藏这件东西。故宫有上述名家的《保姆砖》题跋卷,但没有拓本,《保姆砖》是双勾的。真正的拓本,就这一件,现在也到了弗利尔美术馆。它有赵孟頫的跋和元代大收藏家郭天锡的跋,现在也是一个孤品了。

赵孟頫款的《九歌图》册,美国大都会艺术博物馆藏,鉴定界的老先生对那幅画是有不同意见的。它是张大千旧藏,徐邦达先生认为是伪迹。徐先生当年(三十四年前)问我,我说,从书法上来讲,这连俞和都不够,弱得很,没有赵的风致,而这画应该是晚于赵孟頫的一个画家——张渥《九歌图》的稿子。张渥的《九歌图》存世不止一件,大家一对比就会发现。

赵孟頫《竹石幽兰图》卷,美国克里夫兰艺术馆藏,上海博物馆正在展出,最早我见到的影印本是上世纪五十年代谢稚柳先生编的《晋唐宋元名画集》。当时看这件东西非常喜欢,觉得很好。但慢慢地越看越发现问题。在访问克里夫兰时,我先后两天反复阅看这件作品,感觉他兰花画得最好,竹子其次,石头最差。大家都知道赵孟頫给文人画找了个支点,就是“书法用笔”。他有一首著名的诗,叫“石如飞白木如籀,写竹还应八法通,若也有人能会此,方知书画本来同”。他的石头往往用写草书的飞白的方法来写,但是练就这个比画其他画还难,因为它一笔下去是不能更改的。所以兰、竹都贴近于成功,而石头用飞白画,本来是画得简,但这幅画的石头总觉得笔不达意,里头涂抹很多。另外,这幅画还有个非常严重的问题,前面的“竹石幽兰”和后面的小字“孟頫为善夫画”都是添的,后面十几个元、明人的跋,都是真迹,包括其子赵雍的题跋都是真迹。而且这张画是大小四张纸裱在一起再画的,很奇怪。二十年前,上海博物馆开过一个研讨会,有一位先生研究此画,说美国也有人研究,比方何惠鉴先生和李雪曼(Sherman Lee),出过一本书叫《八代遗珍》,他们看到画上有“孟頫为善夫画”,就说在《吴兴金石志》里,赵孟頫给顾善夫画过一些画,说这幅就是那幅,而这位研究者反驳说不是。实际上《吴兴金石志》里记载的那幅画它的原件还有两件,一件可见国家图书馆藏的《乐善堂帖》,前面刻有刻本,故宫博物院也有那个刻本,还有一个文徵明的临仿真迹,根本不是一回事,这是其一。第二,二十年前写文章的那位先生说,他根据这段跋:“观吴兴公竹兰幽石图,使人鄙吝顿消,其笔势纵横,天真烂漫,一出于二王书法,宜仲瑛宝而玩之,异于常品也,至正八年四月十日,天台陈基书”发现这是写给顾阿瑛——就是顾德辉的,当时昆山的一个大族,有玉山草堂。这位研究者说,为什么在他手里呢?因为他是顾善夫(信)的儿子。我十几年前写过文章,我说,顾善夫有两个儿子,根据他的圹志,其子“长曰逢熙,次曰逢贤,各年及而立相继早逝”。而顾阿瑛的父亲叫顾伯寿,正是陈基一篇文章里曾讲到的。其实顾阿瑛也有墓志铭,明人殷奎写的,讲到他的高祖、曾祖、祖父、父亲的名字,明确他的父亲叫顾伯寿。我说这位先生是神来之笔,随便就给顾阿瑛找了一个父亲!做研究有时候还是要严谨一点。

赵孟頫《竹石枯木图》轴是王季迁先生藏的,这幅画画得很好,但细看就不行了。他就是采用赵孟頫的飞白画法。细看它的竹子的叶子、石头的画法,特别是款书和赵孟頫的字完全是不一样的。

美国有很多东西是我们没有的,他们有《赵孟頫一门六札》。其中有件东西,是赵孟頫的女儿写的,她叫赵由皙。宋朝宗室表里“孟”字下面就是排“由”,所以赵孟頫的侄子叫赵由辰。赵雍应该是叫赵由雍,另一个儿子叫赵由奕,但是不知道为什么他的儿子并没有这么叫,他的女儿还是按照家谱排的。帖中讲到二哥(赵雍)在东衡为母亲管道升造墓。

四、《睢阳五老图》的考证

《睢阳五老图》分藏在美国三个博物馆。美国大都会艺术博物馆藏的有毕世长的像,有十七个宋元明清的题跋。弗利尔美术馆和耶鲁大学各有两像。台北故宫博物院的副院长李霖灿先生和庄尚严的儿子庄申都曾撰文介绍,但是他们第一没有看清、看过全图,第二他们不知道还有五十七家题跋在大陆,就在上海博物馆,另外还有明朝人的两个临本。台湾的两学者都是听同一个人的讲述,那就是蒋榖孙。其实这件东西被拆掉卖掉在1916年,就是蒋家卖出去的,所以他不可能给庄申讲实话。

2002年,上海博物馆馆庆50周年,我的论文就叫《<睢阳五老图>考》。早已经发表十来年了,大家可以看看。这里边有很多问题,包括流传、画法,其中钱明逸的跋是最早的一个题跋,这个跋的第六行有个字被涂抹过,我们看到现在的图录里面都是讲“前人”或是“诸人”,我在大都会艺术博物馆时拿着原件反复地看,这个字是个“宋”字,这是明朝人改的。宋人的画怎么叫宋人呢?他们不知道。睢阳是微子的封地“宋国”,也叫宋城,当时人称睢阳人为宋人,后人不知,就涂了,先改了一个“诸”人,又改了一个“前”人,这个字有三层墨。我当时跟方闻先生开玩笑说我有一点点的发现,半个字的发现!但是现在做图录说明,大概没注意过这个问题。庄申先生和李霖灿先生他们几次提到还有“杜本敬”的隶书题,其实杜本是元朝很有名的一个人物,在写题跋的时候为了表示恭敬所以写“敬题”。他们二位就把“敬”字当成杜本的名字了,以为是“杜本敬”。我在文章中就开玩笑提到说,清朝有个人叫夏敬观,他怕人问这个敬观的人是夏什么呀,所以就只好写夏敬观敬观。反过来,晚清有一个版本学家、收藏家叫唐翰题,有人也会介绍说,还有唐翰的题跋。

五、五代《揭钵图》辨伪

《揭钵图》有很多,有的说是五代,有的说是宋代李公麟的。大都会艺术博物馆有一件号称五代的《揭钵图》,后人的题跋中有元代道学家吴澄的题跋,细看靠不住。后人题跋中称,本来还有赵孟頫、沈周、唐寅的题,因为残坏了,都失去了。卷上果然有晚清人抄的唐伯虎题。主要问题是图后蓝纸上写的《积沙经》款为“幻住沙门阴阳本”。他们让我考一考这是谁,我说这是捣鬼的人针对考据癖们设的谜局。这个字风格是文徵明以后的字,有文的影响,但是幻住是天目山的一个庵,是赵孟頫的佛教老师中峰明本禅师的庵,“幻住沙门”就是幻住庵的和尚,“阴阳本”,阴阳是拆了一个“明”字,目的就是让人得出“中峰明本”的结论。我说,这个底本如果我记得没错,应当是浙江省博物馆藏的朱玉朱君璧《揭钵图》的一个临本。而它的题跋里都说朱君璧临的是这个本子,这就正好露馅了。在我的记忆里,画中的一个架子,浙博藏的画中架子是竹子的,临本里把竹子变成木头了,只有这一小小的改变。我是1979年在浙博看的,后来他们就找出图录,说王先生您记性真好。我说不是,鉴定我只有这种笨办法,有时候居然比什么创新的方法论还管点儿用。

六、石涛《游张公洞图》卷问题

纽约大都会艺术博物馆有很多画,有的是经常介绍的。其中石涛的《游张公洞图》卷,这也是被馆方专家多次印进图录里的。在前几天上博开研讨会的时候,傅申先生讲他专门在美国研究张大千作伪的画,但似乎没有讲这件作品。这件东西前面有何子贞(绍基)的题跋,后面有石涛本人的隶书题。从书法上看分明是假的,是张大千作伪石涛里的精品,是张大千中年时候作的。其实大千先生学石涛最好的就是他的轻巧灵气,但是这张画太大,他只好下大工夫画,灵气就显得不够了。我曾问何慕文先生同不同意,他说同意我的意见。我说那请你告诉方闻先生,他说等王先生自己写文章告诉方闻先生吧。

七、黄、米、鲜、赵的书法比较

1999年的冬天,故宫博物院研究古琴的专家郑珉中先生被华盛顿请去看一个古琴的修复,顺便到大都会艺术博物馆看古琴。郑先生不光会弹琴,还写的一手很好的米芾体书法。经过馆方同意,我带他看大都会艺术博物馆藏的米芾名作《吴江舟中诗》。大都会看画的案子像吧台,站着看正好,而且有一米长、两米长、三米长的。我把米芾《吴江舟中诗》、黄庭坚《廉颇蔺相如传》、赵孟頫《右军四事》、鲜于枢《石鼓歌》四幅书法作品都展开了,很长很长,每幅字占据一排桌子。有的是一张,有的是数张。拿这四件东西来比,黄、米,特别是黄,单看一个字不好看,它的结构好像不是摆得那么匀称,也不符合结构规律,米芾的字也太肆意。单看鲜于枢的草书,规规矩矩,细微的转折、提按、变化都有交代,但是摆在一起,他的字让人感到局促、寒酸。这就是古人讲的“局促如辕下驹”,没有潇洒自如了。我们知道在元朝能写大字草书的,鲜于枢是最著名的。曾经有人请教他怎么写,鲜于枢瞪着眼睛说“胆!胆!胆!”他跟黄山谷、米南宫一比真是胆!胆!胆!你再看黄、米,那真是气势压人,所以反而不太讲结体。但是赵孟頫结构严谨,笔法精紧,不管和谁比都是一团精气罩住,你都要承认。所谓时代压之不能高古。这就体现了时代性,古代的东西,不仅仅是比漂亮的,所谓“古质而今妍”。鲜于枢的一些转折、牵丝、顿错显得比黄、米都要规矩得多,但是气势也差了很多。

八、张雨《题画诗》双包案

故宫博物院藏有张雨的《题张彦甫二画诗》卷。这件东西没有人怀疑,但细看它的题跋,包括文献记载的东西都动过手。我到美国大都会艺术博物馆,又看见了一件。没来得及跟他要图片,我是从上世纪五十年代一个留美的学者叫曾佑和的英文版书里找出来这么一段。他写的用笔、结体有些地方完全不一样,但是像这个“人”字,这一撇一捺单独看太难看了。所以张雨的书法真伪,其复杂性仅次于赵孟頫的书法,令很多人难以判断。文物出版社出版了一本《书画真伪》,就把张雨很多真迹当成了伪迹。

前些年拍卖行出现了张雨的两件书札,我们故宫博物院的一位专家想买。因为当时我正在推荐买两件赵孟頫的真迹,就有了冲突。我看到那件东西之后发现,这钱可以省了,这两件同一家博物馆的藏品有重复。张雨的字前后变化很大,为什么有这种情况,这跟他的经历有关。他虽然岁数不太大,活了66周岁。但他赶上了元代前期的末尾,又一直到晚元。他早年跟赵孟頫学字,赵孟頫让他学李北海(李邕),而他本身非常喜欢米芾,他嫌《宋史》米芾的传写得不够准确,就自己写了一个《海岳外史传》。这两个人我们都知道,李北海是比较放纵的,写碑用行书,逞能使气;米芾是宋代书法尚意的最典型代表,他虽然功力很深,但花样也很多。所以有人讲,他是“子路未见夫子时景象”,就是火气。我们上海有个老书法家潘伯鹰先生,他说米芾的字满纸精彩,也满纸火气。张雨,特别是晚年,跟杨维桢交游,杨维桢在明初被称为文妖,也是很放诞。他带着张雨、倪云林去饮酒,把酒杯放在妓女的鞋子里头传杯。大家都知道倪瓒是高士,好洁,见此情景把桌子一掀就走了。张雨是个道士,还跟他混。所以他的字,前期学赵的时候非常老实。上博展厅里有他跋赵孟頫的《右军四事》,在老师面前写的是二小穿马褂儿——规规矩矩。上博、台北故宫也有他的轴子,那撇横着就甩出来了,那是蛮不讲理的,很放纵的。他的字实际上是开了明朝人的纵意无法,明朝有两个人是从张雨这里学的赵孟頫,一个是姚公绶,一个是金元玉。其实他们学的赵是张雨的赵。

九、燕文贵《溪风图》

燕文贵《溪风图》是清宫旧藏,它曾两次进出紫禁城。第一次进宫缘由已经无从知晓,有可能是明代皇家收藏的延续。清代顺治皇帝赏给了宋权,宋权的儿子宋荦曾记载,说这幅画太暗、太旧,他们家就不要了。后来到梁清标手里,此后再次进入紫禁城。民国期间,溥仪把它带出宫外,伪满灭亡的时候这幅画被撕掉了,画面后面便残破了。1947年,徐邦达先生从上海到北京买画,有的是替朋友买。他的师兄点名要这件《溪风图》。徐邦达先生将此画拿到上海给他的师兄,但其见又残又黑,题跋已完全没有,他就不要了。最后张大千要了这幅画。过了几年,从张大千先生手里出来了两张。

我在纽约时曾看到一件《溪风图》。因为跟徐邦达先生的这些关系,我知道那幅画的来龙去脉。它的笔触是含糊的。跟其他的燕文贵画,比如上次在上海展览的日本大阪市立美术馆藏燕文贵《江山楼观图》卷是不太一样的,但整个构图是有关联的,跟燕文贵和燕文贵传派的构图基本是一样的,比如主山底下的溪谷。这张画我曾在美国邓先生家问过杨仁恺先生,哪一张真?他说:“我是听贵老师说的。”杨先生都不知道,我自然更不知道了!

十、唐棣《霜浦归渔图》双包案

(台北故宫博物院的那件)比大都会艺术博物馆的要精一些,但是大都会艺术博物馆的那件也是真的。台北的画于“至元又戊寅”,大都会那件画于至正二年,先后相差四年。虽然都是学李成、郭熙,但画面背景山水并不同,人称之为“双包”,认为是画中三个渔夫相貌、姿态、所携渔具完全相同。唯一的小区别是,身位在前的那个渔夫,四年后长出了胡须!

《霜浦归渔图》也是我讲的双包案之一。美国大都会艺术博物馆有一件《霜浦归渔图》,在台北故宫博物院也有一件。过去都讲这是个双包案。有人说这个真,有人会说那个真。我在美国大都会艺术博物馆反复看了,我觉得不假。我说何慕文你放心,不管台北故宫博物院那件怎么样,大都会艺术博物馆藏的这件是真的。2009年,我到台北参加一个书法研讨会,台北故宫博物院主动提出让我去库房看画,我就提出要看《霜浦归渔图》。他们问我这件怎么样,我说是真的,他们又问比大都会博物馆那件怎么样,我说比大都会艺术博物馆的要精一些,但是大都会艺术博物馆的那件也是真的。台北的画于“至元又戊寅”,大都会那件画于至正二年,先后相差四年。虽然都是学李成、郭熙,但画面背景山水并不同,人称之为“双包”,认为是画中三个渔夫相貌、姿态、所携渔具完全相同。唯一的小区别是,身位在前的那个渔夫,四年后长出了胡须!

唐子华是赵孟頫的同乡,跟赵孟頫学画。赵孟頫的画有两种,一个是李成郭熙派,比如台北故宫博物院的《重江叠嶂图》;一个是董源巨然派,像《鹊华秋色图》。这两派经过他改造的宋画的两种面貌,在元代也是各有子孙。董巨派——黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇,就是所谓的“元四家”。李郭派——朱德润、唐子华、曹云溪。但李郭派也是讲用笔的,反过来“元四家”也没有放弃构图方面的严谨。这跟明清人讲的是不一样的。董其昌有南北宗论,他讲南宗,从王维到董、巨,到“元四家”,没有赵孟頫。但他讲北宗也没有赵孟頫。实际上在他脑子里赵孟頫是他的一个天敌。他在书法和绘画上都想和赵孟頫较劲。他不甘心把赵孟頫归为南宗,但是他又不敢把赵孟頫归为北宗。他在写元四家的时候说,元四家都是靠赵孟頫“提醒品格”。他认为王维的画是南宗的祖宗。他武断地把现藏故宫博物院的宋徽宗的《雪江归棹图》归为王维,为什么呢?因为这个像赵孟頫的画,而赵孟頫就是学王维的。那些弯弯绕绕的理论能做依据吗?

我讲个笑话。1992年,美国纳尔逊美术馆开董其昌世纪展,向故宫博物院借了五十件董其昌作品,向上海博物馆借了五十件董其昌作品,加上美国藏的,确实是空前绝后的董其昌大展。当时傅申和朱惠良两位都是方闻先生的博士,两个人就争论。朱说董其昌的艺术成就超过了赵孟頫,傅说董其昌不如赵孟頫,两人争论不下。看到我,就让我来评是董其昌高还是赵孟頫高?我的老师徐邦达先生很喜欢董其昌,所以我这时候要咋说?我说我人微言轻,我找一个我老师的师兄即王季迁先生的画论。王季迁说,看画要从两个剖面看——深度和广度。深度是讲气韵生动,格调、韵味。这个不好比的话,广度可以比。赵孟頫的书法真、草、隶、篆兼擅,绘画山水、人物、花鸟竹石鞍马俱能。傅申说:“我宣布我胜利!”因为很明显董其昌只能写行楷和草书,隶书从来没有,篆书就写了一幅,后来大概他自己也觉得太难看也不好意思再写了,画也只画山水。所以文人画是什么,有很多理论,但是赵孟頫给文人画找了个切实可用的理论,就是书法用笔,而具体表现就是竹石画。

在纽约期间,有机会到王季迁先生家看画。老人家说,我是你师父的师兄,要我称他师伯。老人家看画名扬四海,但对我的话则能从谏如流。他藏有传世名作武宗元的《朝元仙杖图》卷,细心的读者当记得,在卷末赵孟頫跋旁边,还有顾德辉的题字。我告诉老先生,这题是伪品。他仔细看了后说,那就等有时间擦掉吧。今所见复印本上,果然已经擦掉了。又一件五代彦修的罗汉,后有几段元代僧人学赵孟頫晚年的书法,写得很好。老人家让我看,我说什么彦修,也就到颜秋月。后见此图影印,已改作颜辉作品了。老人家已去世多年,但在纽约的时时相会,总还时时想起。■

(本文由陈若茜、傅玉婷根据王连起先生在上海博物馆讲座整理)