抽象也许是现代主义最伟大的创新。而今,它已成为艺术创造的重要概念。大约100年前,当第一批抽象作品诞生时,它让很多人大吃一惊。

1911年至1912年,瓦西里·康定斯基、费尔南·莱热、罗伯特·德劳内、弗朗齐歇克·库普卡、弗朗西斯·毕卡比亚等艺术家纷纷向世界展示了自己的新作,他们放弃了清晰可辨的物体形象,宣告一种新的事物正在诞生。这一方式以惊人的速度蔓延,短短数年内,抽象的参与者遍布欧洲和美国。

20世纪第二个十年,抽象成为现代艺术的圣杯。欧美等地所有的创造者对之趋之若鹜。而这一趋势并不局限于造型艺术领域,画家、雕塑家、诗人、作曲家、摄影家、电影制片人和编舞前赴后继进入这一新的疆域冒险,同时难以割断传统西方艺术清晰图景、叙事逻辑、和谐结构和韵律的联系。打破镣铐大步前行,这是一个激动人心的过程,从艺术史的角度来看,也是有史以来最伟大的一页篇章。

在抽象艺术100岁之际,纽约现代艺术博物馆通过350件展品为其庆生。“发明抽象,1910-1925:一个激进的想法如何改变了艺术世界”是令人眼花缭乱的聚宝盆,一场众星云集的晚会,更是一项精彩纷呈的历史调查,声、光、色、形等诸种历史性的艺术实验在此汇集。展览始于去年12月23日,将于4月15日落下帷幕。

从勋伯格到康定斯基

展览中我们遇到的第一个艺术家是毕加索。1910年一幅立体派绘画代表了他的在场——自由、清晰的细节——挑逗着纯粹的抽象。这幅《女人和曼陀林》对于毕加索来说是罕见的尝试,画面中看不出女人,也看不到曼陀林,简而言之,这幅作品如此抽象。

然而,毕加索本人始终与所谓“非具象”保持距离。“一人、一物、一圈,”他曾经说道,“任何事物都有其形象。”在后期的立体派绘画中,他总会刻意加上一些“属性”——瓶子、胡子——让其显示出静物画或肖像画的特征。毕加索相信,没有借用事物,我们不能感受真实,艺术中不可或缺的品质就是戏剧性。他引领立体主义进入自己的逻辑结论,将抽象这片疆域留给其他人去拓展。同时,也给抽象留下了一个有待解决的挑战:如何让陌生的新形象具有意义?康定斯基、马列维奇、蒙德里安将通过激活绘画外的形象——观者——来解决这一问题。

下一个关键时刻是1911年的1月,康定斯基在慕尼黑音乐会上受到勋伯格音乐的启发,在徘徊数年之后,往抽象主义的路途又迈近一步。展现这一变化的,是两件有趣的速写。在《印象Ⅲ(音乐会)》(ImpressionⅢ,1911)中,三角钢琴和周围的观众依然清晰可辨。而在《构图V》(CompositionV,1911)中,一切的物体都已经没入抽象的神秘中了。展览中,除了这两件作品,还有勋伯格的音乐作为背景,相关乐谱作为补充。

音乐是抽象主义艺术的领路人。展览邀请到作曲家大卫·朗娓娓道来,从瓦格纳、德彪西等人开始,追溯了“功能性和谐”的摈弃,直到勋伯格的无调性。音乐家的反叛鼓舞了画家,脱离自身的文法逻辑。而在音乐的背景下,整个展览也仿佛是一出跌宕起伏的交响乐。时而轻快,时而迟缓,时而如暴风骤雨,时而如潺潺溪流,不同的媒介、空间、风格、形式、观念逐一亮相,展现了一幅艺术创世纪中的芸芸众生相。

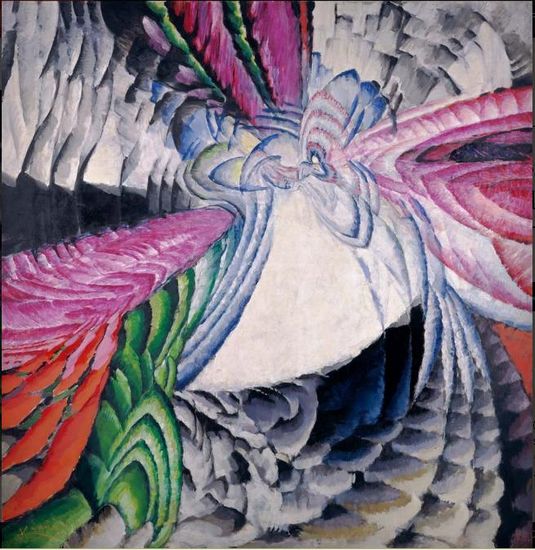

库普卡、毕卡比亚等人的巨幅画作令人惊艳——特别是毕卡比亚的《春》(TheSpring,1912)是对毕加索《亚维农少女》的抽象化回应。另一方面,小作品的集合同样震撼人心。一个小展厅里有11幅蒙德里安的作品,展现他如何一步步对图像进行压扁、放大、网格化处理,最后走向纯粹的抽象境界。另一位俄罗斯艺术大师卡济米尔·马列维奇的9件至上主义绘画挂满了一墙,他们分别来自科隆、阿姆斯特丹和巴黎。

策展人莉亚·迪科尔曼表示,抽象主义建立于整个世界的时代风潮。“汽车、摄影、相对性,以及上帝之死”,赋予创造者无与伦比的新威严。

夫妻档和断背情

与马列维奇轻快的构图共处一室的是另一位美国艺术家马斯登·哈特利笔下稍嫌繁复的“德国军官”。哈特利在旅欧期间和康定斯基等人相识,并受到德国表现主义及抽象主义的影响。评论家相信,他爱上了一位德国军官,此后该军官不幸亡故。爱情的甜蜜迅速让位于战争的残酷现实,而哈特利只得通过再现德国军官身上的种种元素,来倾诉心中一腔未了的感情。半抽象的画面,被浓浓的情意所填满。

《纽约时报》艺术评论人罗贝塔·史密斯指出展览中遗漏了保罗·克利和胡安·米罗。前者的缺席是因为借展方中途变卦,而后者本可以为展览“带来一缕搞怪之风”。不过,她也指出展览中的惊喜,比如有很多女性作品被重新定位。

罗伯特·德劳内和他的妻子索尼娅·德劳内-特克一同亮相。后者以色彩饱和的抽象作品为当时很多书籍设计了装帧,包括纪尧姆·阿波利奈尔的诗集《醇酒集》。阿波利奈尔的现代主义写作在当时具有重要影响,他也是立体派等画家的支持者。

展览中另一对引人注目的夫妻档是汉斯·阿尔普及妻子索菲·陶博-阿尔普。艺术评论家彼得·谢达尔在《纽约客》上撰文推选出自己心目中最欣赏的作品是陶博-阿尔普的《纵横构图》(Vertical-HorizontalComposition,1916)。这张小型针织作品上,艺术家将黑色、白色、红色、蓝色、灰色、棕色等色彩分配在不规则的网格中。评论家相信,在和谐及奔放间达到视觉的平衡需要“微妙的眼力、清醒的头脑和炽热的内心”。

阿尔普夫妇在一战期间是苏黎世达达主义者。当时的欧洲正处于杀戮的疯狂中,而他们似乎热衷于抛弃旧传统,浸淫在纯洁、温和的唯美追求中。他们热衷于利用偶然性的游戏,将色彩明快的几何图形自由地结合在一起。比如,他们会将不同色彩、形状的纸片撒在白纸上,再用胶水将之固定下来。夫妇俩在精心经营的非理性图景中不亦乐乎。抽象,对他们来说,是一种逃避,更是一种内心的探索。

展览同样向观众引介了一些不太知名的实验性作品。观众也许会漫不经心走过杜尚的《三条标准制的修补线》(3StandardStoppages,1913-14)、康斯坦丁·布朗库西的《无穷柱》(EndlessColumn,1918)和弗拉基米尔·塔特林的塔(1919),然后花更多时间欣赏WaclawSzpakowski细密而富有装饰性的水墨作品,以及MikhailMatyushin具有音乐结构的绘画。事实上,在远离西欧艺术发展的重心之后,俄罗斯艺术家在世界的一隅迸发出了集体的光辉。

没有艺术家是孤岛

本次展览可以说是对于现代主义大片疆域全面性的历史调查。事实上,也可以算作一个续集。1936年,纽约现代艺术博物馆的创馆馆长小阿尔弗雷德·巴尔曾举办了名为“立体主义和抽象艺术”的展览。当时,巴尔追溯了从塞尚到超现实主义的50年间的艺术演变。而这一次,迪科尔曼则拓宽了风格范围和时间跨度,将同一时期的诗歌、音乐、舞蹈、电影等纳入视域,也许更符合博物馆现在的定位。

巴尔在1936年的展览中曾经推出一张关于立体主义和抽象主义起源的线路图,迪科尔曼在此基础上创作了另一张更为宏大的图表,展览中的84位艺术家全部被包含在内,互相以各种原因联系在一起,有的是朋友、配偶、合作者……而在宇宙的中心,是康定斯基、马里内蒂、毕加索、阿波利奈尔、阿尔普、德劳内-特克……图表似乎在传达一个信息:没有艺术家是一个孤岛。在此意义上,艺术史学家大卫·乔斯利特的最新理论也许可以作为补充,他相信每一件艺术品周围都有一张“传递”网络。

在抽象主义历史的中心,另一位20世纪的艺术大师杜尚也从未远离。他的参展作品当初是具有挑衅性的,而今依然会令人欣喜。杜尚似乎同样位于抽象历史的中心。他一些不和谐的挑衅——包括和ManRay一起拍摄的《贫血电影》(1926),炫目图示加上法式的文字游戏。他的作品与诸多美国人的创意分享一个展厅,包括他的追随者的思考,还有他的经典的《泉》。“现成品就是物体加上文字。”迪科尔曼写道,以抽象为铰链,杜尚打开了西方思想和感觉的一扇门。

从毕加索的保守批评到杜尚的激进思想,抽象艺术在思想精英不断的拷问中发展前行。另一方面,索菲·陶博-阿尔普谦逊的针织作品,马斯登·哈特利充满情感的视觉拼贴,给抽象的图示赋予意义。

事实上,抽象艺术并非1910年某个下午凭空出现的。2003年,法国策展人帕斯卡尔·卢梭曾经在奥赛博物馆办过另一个展览“抽象的起源:1800-1914”。那个展览对于今天的展览而言是极好的对照。如果说现代艺术博物馆的策展人采用了流行的社会学观点,那么10年前的展览显然更符合现今艺术家对于历史的传统看法。

抽象艺术并非一夜之间被发明出来的,只是在那一时期,创造者不约而同地关注这一领域。展览名为“发明抽象”,只是想表达,艺术家当初陈述、再现、理解世界的方式,在未来,可以改变世界本身的面貌和观点。