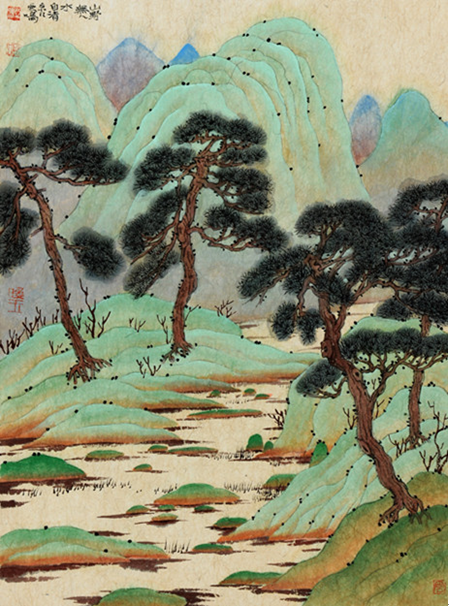

元人钱选与赵孟頫都在色相的经验掌握中形成较稳定的色彩关系。赵画使得宋人的濃艳的造型色彩,转化为稳定的色相关系与情性高雅的品质之间的关联;而钱选的画不但具有色彩品相,更具备文人情性。与此同时,还尝试笔法丰富与色相丰富间的兼容关系。但看不出在色彩符号系统的建立上有何自觉意识。

第三个方面, 首先是中国画如何在涂绘手段中体现色彩的质、泽品地的。也就说中国画色彩的矿、植物、丝绢、纸张、与软制笔,通过:复、点、晕、染、写等手段的运用、配合。使得其物质特性与色相结合,显示出的光泽特征与人文心理所期待的感觉经验相吻合。也就是说,仁、义、礼、智、.信的道德内化、情感期待,在审美经验上的体现。既色彩的丰富关系、泽质感受,必然与温、良、恭、捡、让的道德情性相一致;它必以反映多重关系,多项信息为主旨。也是对人的感受选择为主旨,以色彩多重逻辑系统为对象的平衡、中和为目的。就是“君子比德如玉”。我们举例说,从焼土到陶、从陶到瓷;从粗瓷到细瓷;从葛到麻、从麻到棉、从棉到绸、从绸到缎;以及从杂木到红木。其中的质、泽取向都向着一个方向--玉。同样,色彩的质、泽感受也是以玉为中心。因此,色彩的图绘手段,以透、稳、厚、润、温等的感受为上。而与此相对的浊、杂、薄、燥、板、死等是色彩的死相。其次,色彩的图绘手段必然受到书写性的制控和生发,如果在没骨画中缺乏笔法的意味,都会因少“义”而趋“俗”。所以我们在没骨法的探究中,上品极其少见。色彩与笔法互相生发得好的画更为罕见。

就现代中国画的发展而言,古人其实给我们畄下了巨大的创造空间。观察宋、元间画家的色彩努力,可以看到色彩发展的未来端倪。但是却没有形成后來画家的主要着力领域。在情性色彩与色彩符号性系统的建立上,都缺乏自觉意识。而这一切,在书写领域,既笔墨方向的努力上却是创造力丰沛,所取得的成果也异常繁富。直至民国年间,虽然江河日下,可也唱出了以齐白石为代表的晚歌。这一现象引起我长久的沉思。回望中华文明对道德内化,情性文化的过程。是否是色彩离人的生物感受、情感恣意上,有更直接、更多、更敏感的“挑拨”?如果说在道德内化没有完成前,古人们有些许顾虑?这不得而知。但是,如今笔墨已失去了社会审美的生态。己成为专家们研究的对象。审美的标准迷失。观赏小众化。领域边缘、狭窄。其社会共识、共同经验基础也坦塌掉了。那么人们的色彩经验却得到了长足的发展,随着中国文明的重塑和升级,笔墨系统的重新焕发。那么色彩系统的重塑和创造以及运用,肯定在笔墨和色彩“二仪”的生动演化、相互生发中,定能成为光复、升级中华文明的重要方面。