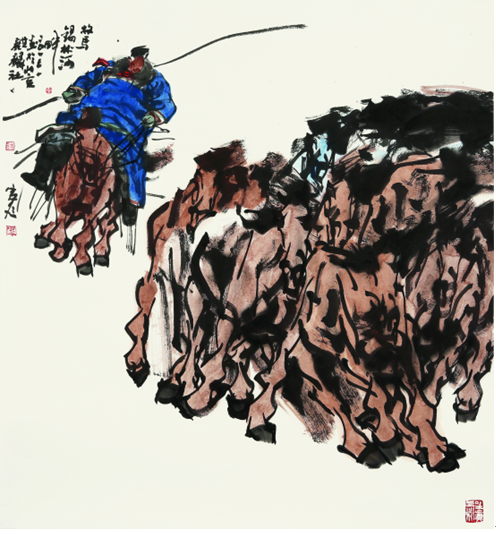

《牧马锡林河畔》 90×96cm 2013年

我与我的画

文/ 钱宗飞

发表于《中国艺术报》

我与我的画,就像躬耕的农夫与心爱的庄稼。我在田地里忙碌,下种、锄草、施肥、浇水,播种时格外虔诚,企望老天能给个风调雨顺的年景,企望有个好收成。面对丰收的农田,喜悦过后又要开始新一轮的播种准备,就像那年我们的作品《民兵史画长卷》获得国家级大奖,亢奋之后依然回归平淡。过程很重要,劳其筋骨、苦其心志是艺术累积中看得见摸得着的奠基。若收成不如意我也不沮丧,因为还有来年,还有希望,还有满腔的挚爱任我挥洒。

寻求绘画个性语言的欲望使我义无反顾地踏上了一条求索之途。我寻索在北京的各大书店,把八大山人、髡残、吴昌硕、黄宾虹、齐白石、扬州八怪以及当代画家老甲、李伯安、周韶华,西方的马蒂斯、毕加索、德加、弗拉芒克诸大师的画集请到我的画室日夜揣摩。我将中国的吴昌硕、黄宾虹、齐白石、吴冠中、老甲与西方的马蒂斯、梵高、毕加索做过比较性分析,他们在技术层面上各有建树和不同,研究方向却是一致的,并不存在东西方文化的对抗性矛盾。艺术是有规律的,如若偏离了审美轨迹便很难成其大美。而中国画的笔墨形式又不同于西方绘画色彩在画布上的表现力,抽取形象只剩下单纯的笔墨无论如何也不能自成绘画体系。大师的光芒照亮了我的朝圣之路。

我陶醉在书法艺术的空间里。书法的造型、线条、笔墨、虚实、黑白、空间、大小结构通过抛弃可见世界的描述而寻找纯粹化的精神表现,中国画又直接将书法演为画法,书画互为贯通,在广泛的文学和社会背景中去完成创作之旅,承载着“画如其人,人品即画品”的美学归宿。我羡慕书法家的变形能力,他们能将复杂的笔画秩序化,繁而不乱且多变,随情绪自由驾驭造型,或长或短、或粗或细、或大或小、或干或湿,抑扬顿挫的节奏真是神鬼难测,妙哉!然而书法家挥洒自如借助于烂熟于胸的汉字造型。所谓“触类旁通”,我的眼界从酣畅淋漓的书法作品投向更广阔的天空。

生活中的鲜活美好诱惑着我一次次走进大千世界深处。与友人合作的《民兵史画长卷》(局部)获得金奖之后,我谢绝了深圳市委宣传部合作长卷《画说深圳》的邀请。有人不理解,说改革开放后的深圳是中国的明珠,不去拥抱灿烂和辉煌的人,不是狂人便是神经系统出了问题。我所生活的张家口属于游牧文化和农耕文化区域,这里经济不发达,文化不落后。与锡林郭勒盟相邻的坝上人朴实憨厚,与山西接壤的坝下人率直中透着几分灵动。如果从人物艺术形象特征来看,他们没有陕北人的鲜明,也不具有太行山人的个性,其貌不扬正是其典型的外在审美特征。

收拾好行囊、画具,我住到山里人家,跑遍了周边的县、乡村。在播种的田垄里,看到农家扶着犁吆喝着黑褐色的牲畜,点种的农妇穿着牛仔裤和略显时尚的大红外衣,围得只剩两只眼睛的白纱巾在淡土绿的田野中闪着动人的光,秋阳夕照下的山坡,几位农家在一片谷地里挥舞着手里的镰刀,一闪一闪。强烈的夕照染得沟壑、土地、田埂、收割的男女老幼、欢快的家犬通通都是金黄色,这是我从未见过的美丽、未曾撞见的梦幻,我醉倒在这片金黄色里。

据说玉雕师在雕刻之前有一个漫长的过程,仔细端详用心揣摩,唤醒沉睡在玉石中的灵魂,这个过程叫“相玉”,我心有同感。我作画不要草图,但很注重画前的准备工作,往往要在创作一件作品前花很长一段时间进入角色,让自己完全融入情景中去。翻阅资料反复搜集形象,在小纸片上画来画去,不断推翻,不断发现,直到形象离开真实生活进入精神层面,并唤起我强烈的创作冲动。

我注重理性思考和深厚的艺术功底,更强调感性认识,全身心地融入真实的生活,并将自己的感受转化为抒发情怀的绘画作品。我将从农村带回的原料放在案头上,放在脑子里,放在睡梦里,放在所有的空间里,每一个瞬间都在重复着同样的问题:“该如何画好我的崇拜——这片辽阔的原野和乡村。”那些激动人心的形象太多太强烈,当我闭目凝思时它们总是争相现映,充斥我的脑海。这个状态持续时间较长,最为困顿,压力最大。这时我会“借东风”,从前辈大师那里汲取养分并合理取舍,将东方的八大山人、吴昌硕、黄宾虹、齐白石、黄胄、周思聪、李伯安、老甲、周韶华等先生的画集摆出来,也将马蒂斯、毕加索、弗洛伊德、德加、蒙克、弗拉芒克等西方大师的画集摆出来,逐一问道,也“遍访”中国诸多探索成功者,试问哪里有路可走。这期间,我画了《斜阳》《大山的褶皱》《祖祖辈辈》《潮——2004》等作品,有一些探索的收获,感觉到自己从大自然撷取的养分在逐渐催生种子,尽管稚嫩却真实,属于我挚爱的大地。

我这个人简单实在,也可与愚昧老实同意,可是画起画来却是个“喜新厌旧、见异思迁”的人,已有的果实还没捂热乎就想着另一块未开垦的土地。

内蒙古生活已在我心中存储多年,我先后多次赴内蒙古锡林郭勒盟大草原。那里广阔的天地,低垂的白云,珍珠般的马、牛、羊群,粗犷雄浑且厚重的牧人生活敲击着我的灵魂,该是启动草原题材的时候了。

较长一段时间我的焦点在草原人物方面,久久留恋于那达慕大会的摔跤、赛马、射箭、套马、祭敖包、拣哈达等活动。驱车往草原的山窝里寻访牧民的生活状态,在毡房里吃着他们熬制的奶茶、奶食,品着他们的淳朴与厚道,在草地上仔细观察他们挤马奶、打马鬃、烙马印、压生马的情景,听牧人讲套马杆、马鞍的故事……

最终我的草原人物画获得第十一届全国美展提名奖;入选第十二届全国美展和第三届中国北京国际美术双年展。这点成绩是那个阶段的过程,后来我豁然明白这仅仅是一个“造器”的开始,一件真正的好器从器形的设计到每一个部件的雕造都要大气精工,任何一点瑕疵都会带来整器的伤害。草原民族是马背民族,作品中没有马牛会失去了重要的因素。我原本没有研究马牛的初衷,因为马牛属于动物画的重要课题,是中国历代名家专擅研究的主题,啃下来难度很大。主意已定,我立即打点行装奔赴草原,在草原牧场度过了许多晨昏,马牛们嬉戏、追逐、打斗、奔跑的身影牵动着我。把心放在这块土地上,把采撷来的宝贵资料装进脑子里揉碎消化,像牛一样反刍。我不愿意追随名家的脚印,任何一个小环节都要自己领悟,作画时得意于信手写来的快感和急中生智的多变与偶得,也陶醉于在上好宣纸上呼唤笔墨特有的味道,捕捉意料之中或意料之外的意象境界。

我不满足于绘画中的生活再现,于是做起了笔头功夫,在不同的碎纸片、纸头上,用铅笔、钢笔、圆珠笔开始默写,后来用毛笔在册页上直接概括提炼笔墨,这是一个自我质问、自我否定、自我寻找的重要过程。我不迷信流派,不入什么圈子,不信吹捧。在简化人生中的诸多繁难,弄清人生本质的同时,也许弄清了绘画的本质。蒙古草原的特殊情景告诉我,使大笔,用尽量粗的线勾画我骨子里的形象。我惊奇于笔墨中的干、湿、浓、淡变化对情绪的依赖,我不打草稿,任性情的发挥,所有积蓄在一刹那中得以宣泄,在以我为主体的表达系统中组织节奏、秩序施以纯粹的单色,往往会取到意外的效果。我不敢说找到了自己的艺术语言,只是这么画很痛快。研究创作蒙古族主题的大写意绘画已成为我此生要做的一个重要课题。

中国画的“当代”问题缠绕我很久,我自以为它不是简单图式,是对当下生存环境折射出的精神境界之样式与古人的不同把握,我试图在我的作品中不断探索它。

还有许许多多问题、难题,许许多多思考、探寻……我永远是一个不安分的农夫,我不会停下跋涉的脚步,我和我的画一直在路上。

《天边牧马人》 180×49 cm 2016年