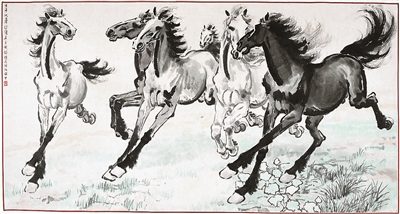

《群奔》 1942年 水墨设色纸本横幅

强调“素描”是不是断章取义?

徐悲鸿《新国画建立之步骤》一文中的一段话,常常被人截取:“素描为一切造型艺术之基础。”

这句话并非徐氏独创,考察源流,西欧美术史上“素描作为基础”这样的观点是世代相传的。《新国画建立之步骤》这篇文章本是回应他人误解,当时有人对他的主张非常不满,在学校附近发传单攻击他,所以徐悲鸿认为“惟其所举(北平)艺专实施全属不确,淆惑社会听闻,不能不辩”,遂撰文回应。

文中,他恭维从王维到任伯年等大师,批评董其昌“乡愿八股式滥调子”。又回应学院之国画系学习素描以求学生“观察、描写、捕捉”,新中国画“人物必具神情,山水须辨地域”之目的,且提到宗派门户是次要问题。然后引出美术界尽人皆知的“素描为一切造型艺术之基础”,但还有下文——“但草草了事,仍无功效,必须有十分严格之训练,积稿千百纸方能达到心手相应之用。在二十年前,中国罕能有象物极精之素描家,中国绘画之进步,乃二十年以来之事。故建立新中国画,既非改良,亦非中西合璧,仅直接师法造化而已。”在肯定了素描带来的进步后,他又进一步说,“但所谓造化为师者,非一空言,即能兑现,而诬注重素描便会像郎世宁或日本画者,乃是一套模仿古人之成见。试看新兴作家如不佞及叶浅予、宗其香、蒋兆和等诸人之作,便可征此中成见之谬误,并感觉到中国画可开展之途径甚多,有待于豪杰之士发扬光大,中国之艺术应是如此。读万卷书,行万里路,或为一艺术家之需要。尊重先民之精神固善,但不需要乞灵于先民之骸骨也。”由此可见,徐悲鸿对新国画的建立不仅寄予了厚望,更给出了经过理智推敲而中肯确定的步骤。所以我们不能断章取义地认为他要用西方办法来改造东方艺术,而惹动纷纷的民族情绪。

“素描”这个舶来词汇,缺陷在于中文语境并没有赋予它明确的内涵或外延,“素描”不仅可以描述无形的绘画“能力”,还可以描述有形的自带材质感的“品种”。因此,与其说“素描为一切造型艺术之基础”这样在水墨画系统中难以转译的口号,不如用“直接师法造化”这个说法更近于本质,消除不必要的歧义。