先前,我读本次展览引言中句,“画之既焚,余烬存焉”。明白人当一眼看出模式:“焚”=“存”。而余烬较之于画,孰重?这样的题目仍是有待议榷的。

塞尚曰:“如果我确知我的画将破坏,我将不再画画。”不难看出,保罗看重画作本身的分量。另有一语若此时加在后头,更有意思:“如果我确知我的画将被烧掉,我将拼命的画”。主张与之相反。

大家问,观点相反而已,有什么意思?还是有意思的。因为话,出自勃拉克之口。

勃拉克的立体主义曾受塞尚影响,先受影响而后又有突破又有新创。他在后半句话上的“逆反”,我以为是天才的机巧。两段之差别更似昭告,将“焚”当作更善的“存”,是跨了“现代”的槛。(未来主义、表现主义、野兽派)

千载过隙,中国却好似只有一个古典主义。五绝七律四六骈俪是汉语诗文的主菜,近现代的闻一多学波德莱尔,郭沫若学歌德,郁达夫学卢梭,都没学成大气候。徐志摩的新月诗,永远只是新月,今日未见盈满。况脱胎文人阶层的中国水墨艺术,一介“附属品”又能行将安处?

三人今次烧了画,正若杨之所言,是在惯常水墨展的沉闷气氛上“破它一破”。这发心是不坏的,但观者要搞清主次,不要揪着开胃小菜不放。有人问曰“为何‘烧’画,碎纸机也可以”;又或问曰“烧画的想法,从曷来,又是否烧出意义”。

我以为所列问题痛痒无干,祝成其意义。

交流会当天,我丢古铁前辈一个题目:如果中国画作为一个门类,它要发展它要自由发挥,可怎么发挥大家还能继续认可,它依旧是一副中国画?(或换言之“槛”是什么,跨过了它便不再称为中国画)古铁讲,是修心,是精神。不禁想再问:把持好这个精神,今日用丙烯颜料再画,大家认可它是中国画吗?存疑了。

古铁所言之精神,是梵乐、庞德凭直觉捉摸中国,是克洛岱尔眷恋上的中国。到底,还是不中国。要“很中国”私以为一个前提,仍要事印象。事印象当然是一种“虚构”,一般重点在“构”。有言曰“青春是不自觉的浪漫主义,文学的浪漫主义是自觉的青春”讲文学,也讲创作与梦之殊。可弗洛伊德拿梦与艺术作比,还是意在“虚”上,当此,虚有了某种特定成分,中国印象便纷至沓来。

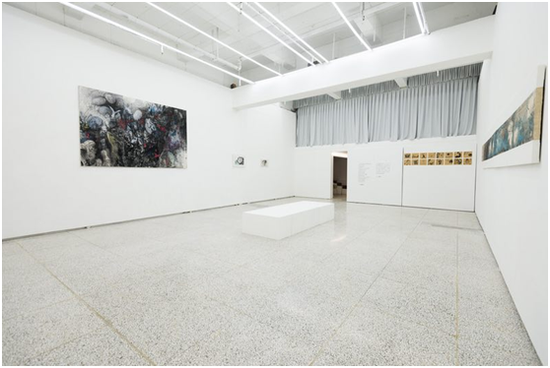

当场有作品《默生的世界》,大致讲述了古铁之“破”(杨引言所提的“破上一破”)。初看还以为关于拉尔夫?爱默生的哪种戏谑(又独把“爱”字当姓氏省掉,显得多么中国),再结合画面一看,到底不会与那位老牧师有哪里干系。有观者言,这画看了着实害怕,晚上要噩梦的。复问哪里可怕?不得。其实水墨的一种特定气韵,与局部那似牛鬼类魍魉的某样意向,调和出了这样的印象。叠加上浓重的堆积感,使它更远似一幅山水画。我以为如上叠加,“看山不是山”,使得一切吊诡都加倍了,大大增加作品的容量。

那么回到老问题,它中国吗?古铁的作品有先锋性的,但一个姑妄的看法:作品对如何“现代地水墨”,更胜过他口头的解释。他的反复皴染,重点是立足水与墨的特性这个原则上,不使“破”脱离了自觉。对于推崇一气呵成的中国画,这即非韪,又非大不韪,是大韪。既然大韪,想必中国得很。这一点,是我尤心欣赏,佩服的。