人们不禁在问,这位富于创造性的艺术家是怎样创造了这种艺术效果的?他出于怎样的追求——包括新的艺术观念和审美趣味?又怎样发挥了中国画材质和技艺的潜能而创造了相应的笔墨语言?这对于中国绘画由传统走向现代形态的发展,又具有怎样的价值?这便是我在下面要探求的内容。

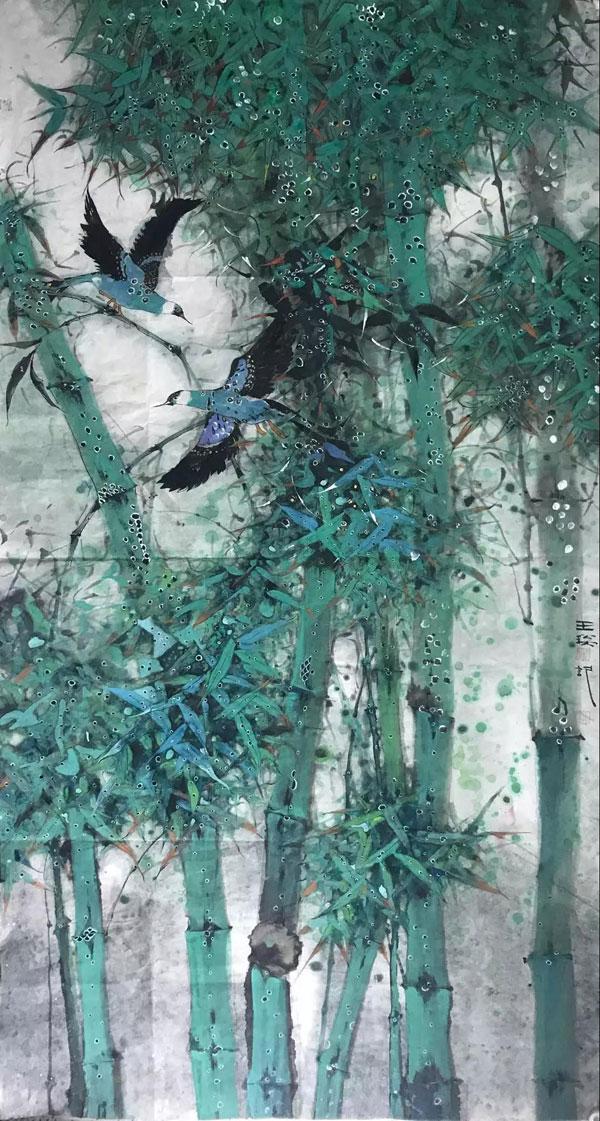

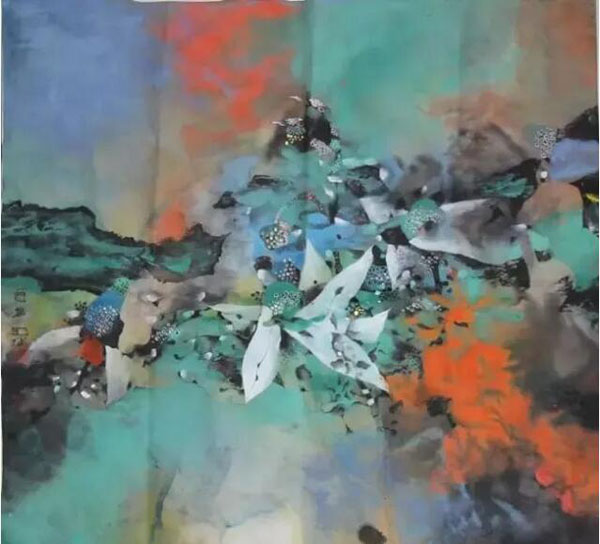

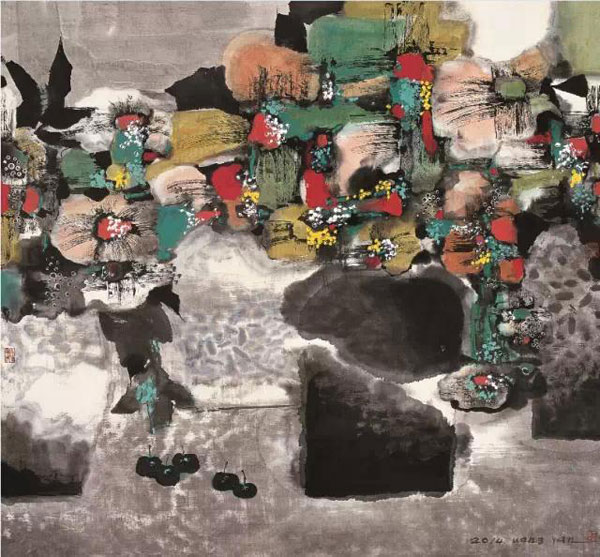

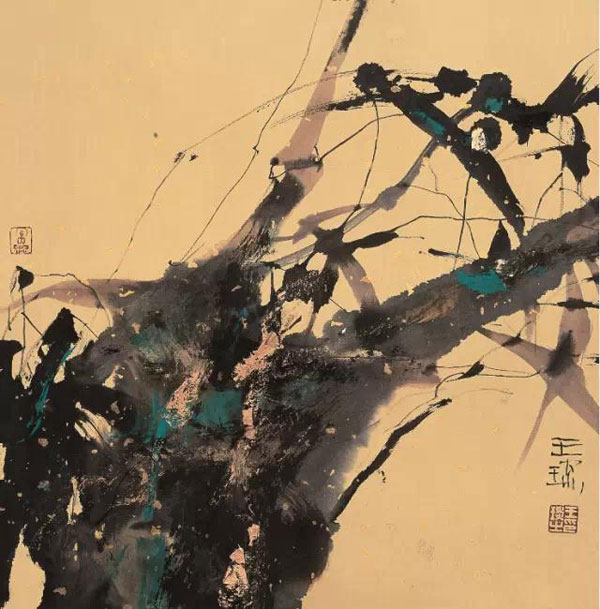

如果把王琰的作品作自身的横向比较,就会发现,他不仅精于山水也工于人物。他的山水画从表达当代人的视觉经验及内在需要出发,在中国传统绘画的基础上,融合西方现代绘画形式,将色彩大规模地引入水墨艺术中,解构了传统笔墨的表现规范,使水墨与空白构成的黑白关系,转变为由点、线、面、色构成的彩墨关系,以色显墨韵,以墨衬色辉,创立了具有个性色彩的格调,变疏略为饱满,变简率为丰实,变轻淡为深重,并在色墨互动的过程中,在很大程度上改变了传统水墨的一次性作画方式,使画面具有很强的厚重感和力度感。色彩显示出表现力,笔墨更具韵致。诚然,他的山水不是传统形态的观念性山水,也不是当代山水画坛流行的画风——既不是李家重积墨逆光的写生山水,也不是黄氏“黑墨团里天地宽”的笔墨化山水,而是入古而能出,借洋而能化,从写生中来又终于写意,把抽象造意和具象构形统一起来,以色彩和水墨共铸而成的一种新的文化情致和新的形式格律。这种新体貌,画面结构近于传统山水画,或者说由写生得来,空间处理和画面构成近于西画风景,大多繁茂幽深,朦胧而逼真。他的主要语言方式虽在光色,但并未放弃笔墨,他最喜把近于印象派的外光方法与传统勾勒加泼墨的方法结合起来,既有色彩的光风霁月,又有笔墨的含浑无尽,尤重意境、气氛的创造和情绪的渲染,而与传统山水画淡化情感宣泄而强化超脱意味和笔墨趣味的特征迥然有别。

设色山水画古已有之,相传南朝梁的张僧繇已创立没骨设色山水画,唐代二李(思训、昭道)完善了青绿山水法,至宋又衍生出金碧青绿山水,唐宋时代是设色山水的天下。只是在元代以后,随着文人墨戏的兴起,水墨山水和浅绛山水才逐渐成为山水画的主流,重彩山水趋于衰落,只有少数画家擅于此道。当今山水画坛,由于“李可染热”、“黄宾虹热”的兴起,开始出现回归传统的趋向,从董其昌到黄宾虹,传统山水画的价值被重新发现,从范宽到李可染,以写生为主要手段的创作模式再度盛行,山水画的主要语言仍然是笔墨,色彩仍然处于选择性参用的从属地位。由此而来的“千人一面”的雷同感在所难免,寻找个性化的语言而有所突破更是难上加难。

王琰的艺术经验告诉我们,色彩大规模进入水墨画,就打破了由宣纸、毛笔、水与墨构成的超稳定结构,从而为水墨画赢得了多种新的可能性,其意义是深远的。

王琰山水画的特色在于采用西方绘画块面塑造和色彩构成,以奠定画面的建筑性,又以宣纸、水墨的洇化作用使之浑厚;在于吸纳现代艺术中的几何秩序,在于黑白和彩色之浓重、和谐、对比的灿烂。显然,王琰承继了走向式微的古代青绿山水的设色传统,又沿着林风眠先生开创的融合中西的彩墨画风一路走来。所不同的是,林风眠“从宋元明清画上找的东西很少,从民间的东西上找的很多”(林风眠语),而王琰在他用色彩和水墨画成的大量作品中,无不体现出他于传统艺术的笔墨图式与价值的侧重和体认。

王琰的精彩之处还在于他没有把自己限制在一种固定的模式中,他的艺术之路印证了这位永难满足的艺术家,一直不断地在进行创新的艺术探求。比如,他在《金秋》《窥月》的作品中,以色墨的交响、具象与抽象的结合,表现南国家家都在花树中的奇景;他在《青山隐隐水悠悠》《绿色和谐》的作品中,又以水墨与淡彩的交融,借用西方水彩的技法渲染出山乡绿野的淡逸与清幽;他在《清凉世界》《溪山藏秀图》中,以石色点缀前景主体局部景物,置于以传统笔墨与水色结合的大背景之中,拉开了色彩的空间层次,给人以耳目一新之感。他或以统一的重色调,在《红谷山庄》中营构强烈红光普照的祥瑞氛围,他或以水墨淡彩,表现《望乡之恋》《山乡的和音》作品中的缕缕情思;他在《浑然天地》《山乡之恋》中增加了水墨画的趣味,他在《云涌山色奇》《滴翠谷》等作品中,用风景画的构思和表现形式改造了水墨画,使其浑穆苍翠,而在《喜临庭院》《乡情古韵图》《湖光夜色》作品中,则利用建筑的几何变形结构,把装饰性和随意性结合起来,尤具韵味。

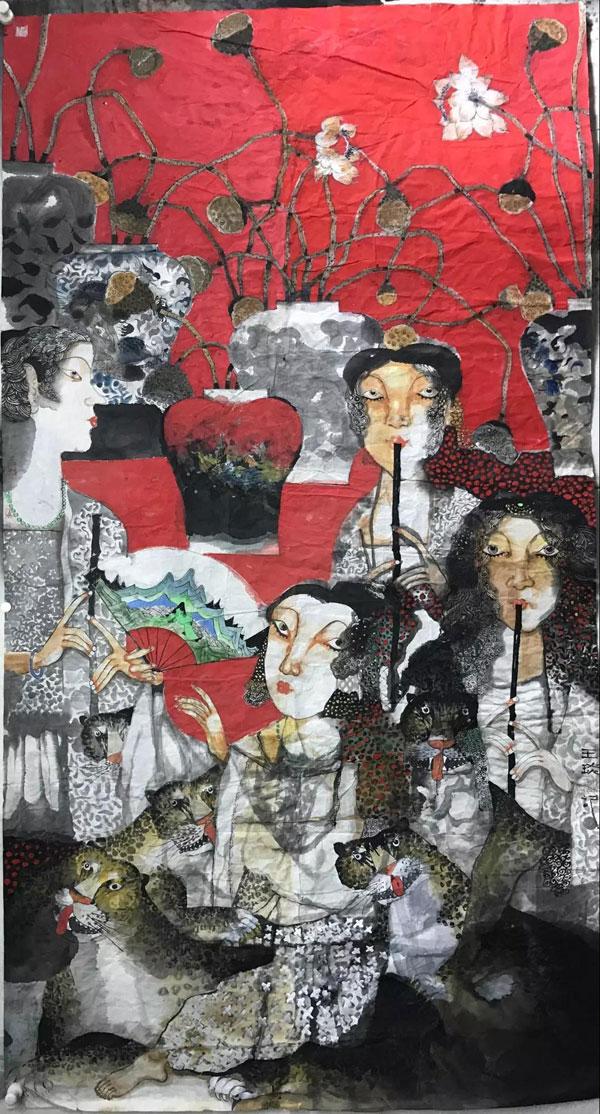

王琰告诉我,他作画时非常注重意境的营造,一心想把独特的意境捕捉住,画出来,传达给读者。他所以有时用重色,有时用淡彩,有时彩墨兼用,都是想尽一切手段达到这个艺术目的。当他全神贯注于此时,甚至忘记了对所谓单纯技法的考究,而是不择手段从不同的画种里吸收有益的成分,使之融合为一,形成新的构架,重组新的秩序。比如水墨与色彩的结合、双勾设色与没骨的结合、点与泼墨、倾水的结合、工笔与写意结合、抽象与意象的结合、花鸟与山水的结合、山水与人物的结合、人物与花鸟的结合,甚至引入水粉色彩的丰富新艳、丙烯画法的微妙穿透力、版画的整体概括、设计艺术的平面意匠、民间美术的意象造型,乃至西方抽象艺术的情感符号、立体艺术的造型畸变与时空的交错叠压等等,从中又显示出取象、构境、写情、表意等方面继承传统又超越传统,取法西方又变化融通的一些共同趋向。这充分意味着,王琰的艺术趋向实际上是向自我的回归,向生活的回归,向绘画本体的回归。王琰的人物画同样是以这种艺术趋向为基础的,甚至可以说,王琰的人物画更具有当代性的建构。无论是他的《箫音系列》还是《戏画系列》,他都是用变形的方式将主体人物放在一个十分强调用符号来表达观念的背景中,以表现人和自然的相融化合的关系。或隐或显,或藏或露,生命的隐喻被巧妙地建立在象征性的符号与具有肌理特征效果的物质联系之中,王琰超越了作品与现实相匹配的传统限制,而具有心象的神秘感和陌生感。