辩才天女(Sarasvati)浮雕,拉合尔博物馆

考古人员在锡尔卡普市挖掘出了数个文化层叠加的建筑遗址。其中,在属于安息帝国时期(公元1世纪)最后阶段的层位中发掘出一座圆形小佛塔,设计精致,用浓厚的石膏绘饰出当时较为常见的茛苕叶纹,其功能似乎只是为了私人祷祝和礼佛。而另外一座佛寺位于凸起的基座上,前面有一个门廊,中间为一个长方形的中殿,后面是一个圆形后殿;整个佛寺被一条走廊通道所包围;由于这种形状,该佛寺被称为拱形庙。该层位除了上述佛教建筑之外,其庭院内还有双头鹰神殿遗迹,融合了西方古典、印度以及当地建筑的风格。

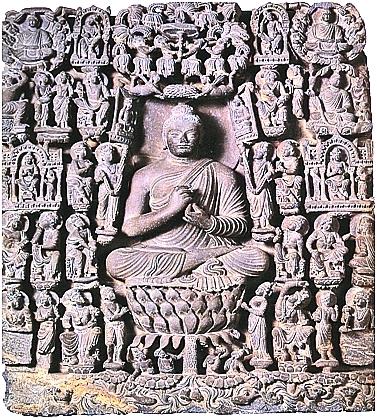

贵霜时期的佛塔结构发生了显著变化,方形佛塔取代圆形佛塔开始流行;寺院中出现厨房,建筑多由半方石砌筑,寺院中有田地。佛教造像艺术此时突然出现了人格化形象,首次出现了雕刻的佛陀形象。佛陀形象在开始时表现为画面中的人物主角,即用高浮雕的形式在佛塔基座的壁柱之间展现佛陀的生平事迹。随后,独立式佛像将在下一阶段逐渐显现并充分发展。

稍后一个时期,佛塔建造出现另一个发展趋势。小佛塔取代了大佛塔成为主流,且主塔周围是还愿塔,此类布局结构主要见于莫赫拉莫拉杜(MohraMoradu)等建筑遗址。上述遗址中的小佛塔多为高浮雕装饰,在片岩或灰泥上雕成,描绘了许多佛像。在最后阶段(公元前4~5世纪),佛塔形状进一步改变,高塔取代了低塔成为更加普遍的样式。

在白匈奴入侵犍陀罗之后,佛教逐渐失去了它在贵霜王朝时代所拥有的王室赞助。由于佛教普及而一度式微的印度教,在此时获得了白匈奴的支持而再度复兴。佛教庙宇大量荒废,许多僧侣逃往山区(今巴基斯坦西北偏远地区)避难。在公元7世纪,玄奘来到犍陀罗,他认为此地曾经臣服于迦毕试国,但后来它已成为迦湿弥罗国(今克什米尔)的支流。虽然曾有许多寺院,但已成为废墟。在经历破坏之后,犍陀罗从未恢复。

在斯瓦特、布内尔、迪尔等地分布着许多佛教遗址,这些遗址保留了佛塔、寺院、精舍、居住点、洞穴、石刻和铭文。

据公元4世纪来到斯瓦特的法显记载,该地区约有600座寺院。中国南北朝时期的宋云在公元6世纪到达该地,在当地寺院里看到了近6000幅画像。玄奘于公元7世纪来到斯瓦特,在目睹了当地佛教衰败的景象后,他说:“夹苏婆伐窣堵河,旧有一千四百伽蓝,多已荒芜。昔僧徒一万八千,今渐减少。”即使在今天的斯瓦特,仍有超过400座佛塔和寺院遗址,占地面积约160平方公里。僧侣们在山上建造了许多佛塔和寺院,其目的一是不影响山下的农业生产,二是免于战乱侵扰。他们在朝圣者经常沐浴的水泉旁建造了寺院。

犍陀罗艺术与东西方文明的交融

犍陀罗艺术主要是一种佛教艺术。犍陀罗的佛教艺术并不局限于其狭义上的地理边界,而是随着时间的推移迅速蔓延至许多区域,例如斯瓦特北部地区、印度河上游以及塔克西拉山谷等。实际上,考古人员在这些地区发现了许多佛教遗址,在发掘过程中,大量与佛教传说有关的雕塑重见天日。犍陀罗佛教艺术起源于该地区,并且从公元1世纪到8世纪长期繁荣兴盛。从发掘出的庙宇、寺院遗址中可以看出佛教艺术在此地进行了复杂的重组。因此,犍陀罗艺术也被称为“希腊佛教”或“罗马佛教”艺术,因为它包含了一些源于西方的元素。然而,斯瓦特和犍陀罗的雕塑所展现的西方艺术影响也促进了佛教概念的发展,因为佛教的许多理念通过此种艺术形式表现出来。这有力地印证了连续性理论,雕塑以可见的方式彰显了东西方思想和文明的融合。