柳咏絮,1937年生于江西玉山。现为沈阳师范大学教授、沈阳市文史研究馆馆员、中国美术家协会会员、柳子谷纪念馆名誉馆长。

柳咏絮自幼受父亲柳子谷的熏染,矢志翰墨,深得其父绘画之三昧。她以“素心屋”命名自己的画室,意在专心丹青,以画笔抒发内心的情感。在数十年的艺术生涯中,她不仅承袭了“谷风墨韵”,而且逐渐形成了自己鲜明的艺术风格。

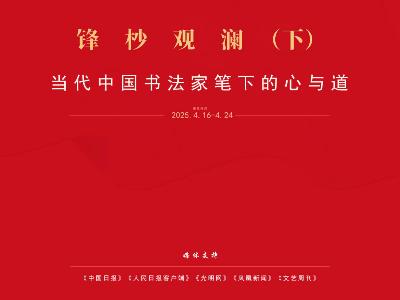

柳咏絮的绘画,充溢着一种特立高蹈、超凡脱俗的书卷气。这种书卷气是学养通过艺术形式表现出的人格精神,是一种迷人的优雅。她博览群书,腹笥丰盈,端庄娴雅,一如晏殊笔下的“溶溶月”“淡淡风”。她的画作“清馨出尘,妙香远闻,鸟鸣珠箔,群花自落”,“腕底风光自是旖旎出尘”,给人以悠远、沉静、古雅、禅意之美,令人于茫然中养目,意乱时养心,纷乱之中掬山泉之水洗面,给人以清澈和冷静、陶醉和超脱,真正跳出了“心为物役”的樊篱,素屋砺志,墨池飞鱼,使得自己的作品呈现出可贵的静气、秀气、灵气、自在气、泱泱大气。

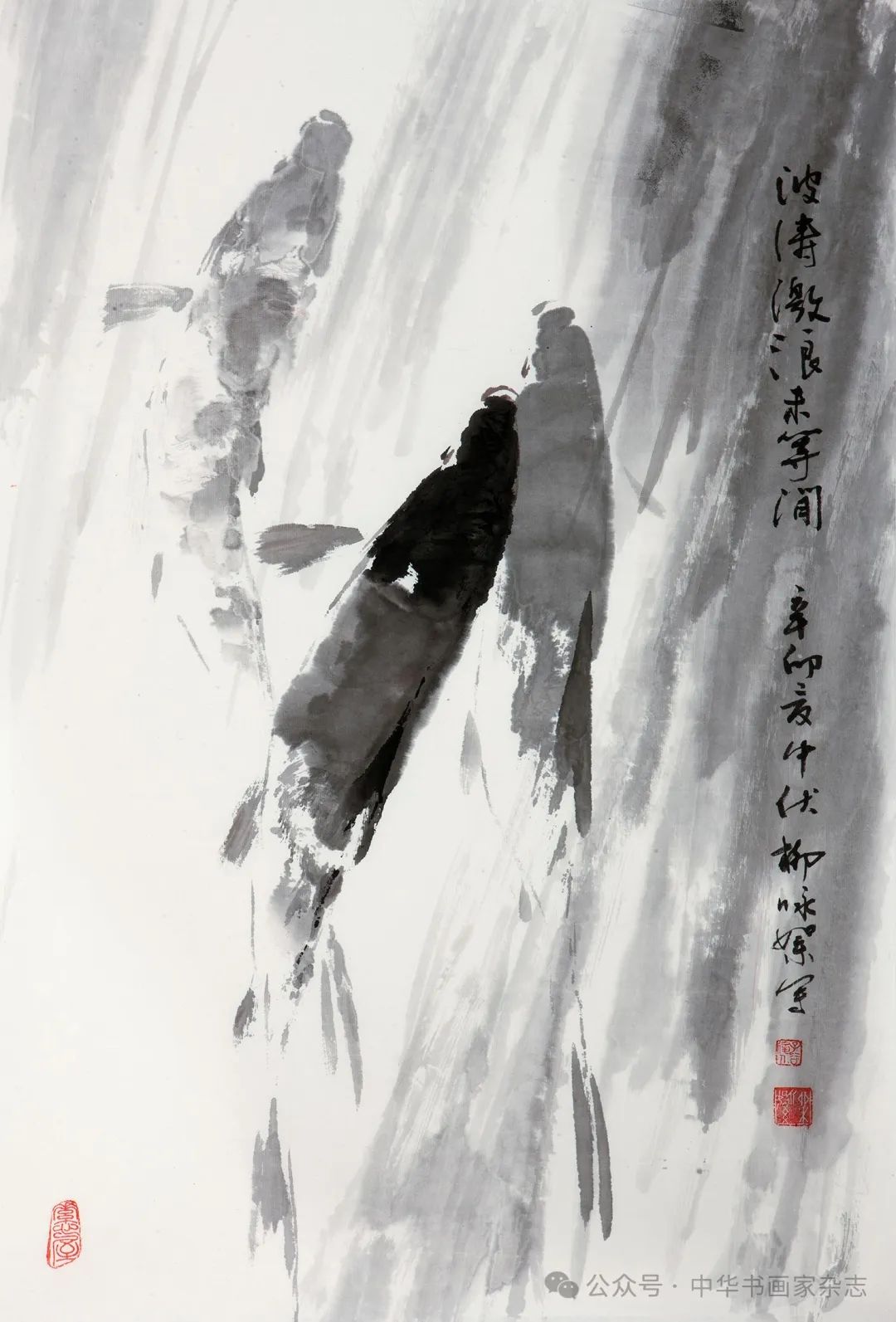

柳咏絮笔下的花鸟虫鱼、山川树木,总给人以生机勃勃之感。这种难得的“气韵”来源于她读圣贤书获得的禅心,来源于她与自然万物的“对话”。她对笔下的兰竹花鸟,有着超乎常人的“倾情关注”,进而达到了庄子所说的“天地与我并生,而万物与我为一”的境界。她的花鸟画不仅为我们展示了丰富的自然世界,也展示了画家细腻、纯真的心灵世界。《激流》中的两条鱼奋力前冲,逆波而上,画面上没有多余的陪衬,却给人以唯有奋力拼搏,不惧艰险,才能达到光辉顶点的生命启示。这是写鱼,也是在写作者自己。柳咏絮对万物充满敬意,敬畏才能认识深刻,才有深邃的情感表达,才使笔下的物象呈现出高于形而下的精神维度,而不至于沦为“冰冷的图谱、标本”。

真正高品位的中国画,不仅能看到画面呈现的炉火纯青的技法,更能看到作品中折射出来的作者自身的思想、精神、情感、学识、人品,它决定了作品的格调与境界。柳咏絮的绘画具有格调淡雅、境界清新的内在之美。如《山中兰竹》,崎岖山石之上,几株幼竹,几捧幽兰,形象并不十分复杂,但我们可以从中读出作者的心语:从幼竹看到了生命的顽强;从兰草悟到了人格的馨美;从山石又领悟到了信念的坚守。柳咏絮笔下的花鸟虫鱼都是富有生命意义的“落入凡间的精灵”,但在表现上,有时却呈现出诗意画境的独辟、笔情墨趣的参变蜕化、在虚实相克相生中创造的空间美。

中国画如何处理继承和创新的关系是每一个美术工作者绕不开的问题。柳咏絮作为清醒的思想者和勇敢的实践者,给出了令人信服的答案,那就是“求大同,求大异”。没有“大同”,便没有民族文化血脉的延续;没有“大异”,便会失去个性化的进步和整体性的发展。“求大同”,她以最大的功力打进传统,积累了深厚的传统功底,练就了扎实的笔墨功夫;“求大异”,她在传统的基础上用自己独特的笔墨连接那些符号所具有的文化内涵,以最大的勇气打出了传统,实现了不离本源的创新。这种创新不仅表现在技法上,如《群鱼图》,捻笔、拖笔、滚笔并用,寥寥数笔就让追求自由、激流勇进、活泼可爱的鱼跃然纸上,实现了真正的“难能之美”;还表现在不同画种的结合上,如《空谷布幽香》,就是一幅融入山水画的花鸟画,而且巧妙地吸纳了版画、装饰画的元素。在空旷的大环境中,黑白灰的关系和色彩整体变化非常统一,让“空谷幽兰”的传统主题有了新的表现方式。(作者为辽宁省宣传部原副部长)

作品欣赏

柳咏絮 山泉 纸本设色

柳咏絮 兰竹 纸本设色

柳咏絮 双栖 纸本设色

柳咏絮 波涛激浪未等闲 纸本水墨

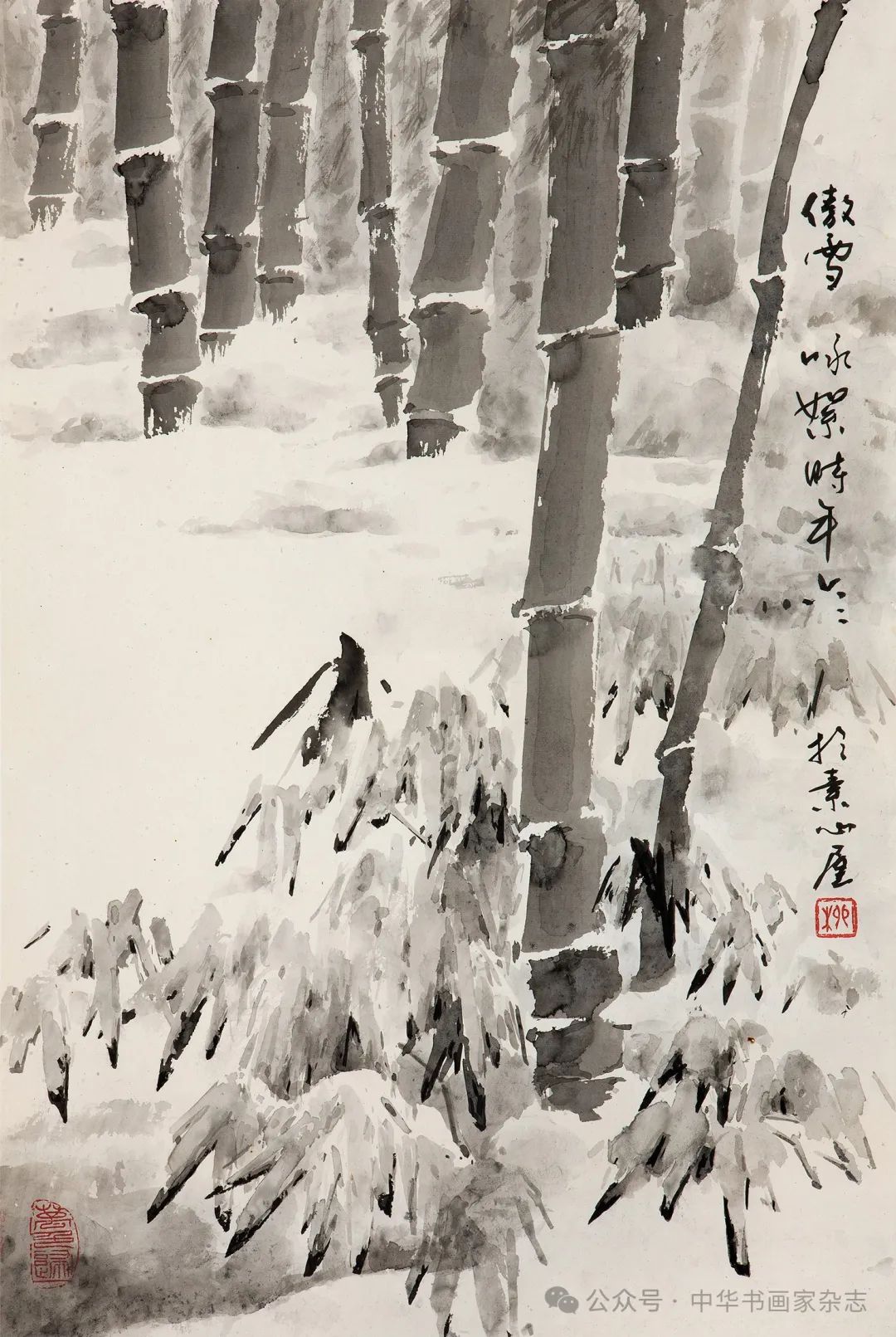

柳咏絮 傲雪 纸本水墨

柳咏絮 山花伴春 纸本设色