虎一直被视为力量和勇气的化身,我们向往它的气魄,敬畏它的勇武威猛,它也因此获得“百兽之王”的美誉。

芝加哥艺术博物馆收藏了不少世界各地、不同时期描绘虎的艺术品,和我们一起赏虎画,寻虎运,迎接春节的到来!

1.并驾齐驱的虎与龙

虎崇拜可以追溯到华夏文明起源之初,和国人对龙的信仰一样,数千年不衰。《易经》之乾卦将虎视为“阴”,将龙视为“阳”。汉代重五行、讲究四象,在龙与虎成为四大神兽的一部分的同时,也有了“左青龙、右白虎”、“东青龙、西白虎”的说法。西汉编著的《淮南子·天文训》也将两者并提,写道:“虎啸而谷风生,龙举而景云属”,可见它们之间的渊源之深。虎与龙的视觉组合也有着悠久历史,代表强盛,寓意祥瑞、安定。

东汉中后期,龙虎纹风行。不论是被看作权力象征的青铜礼器,还是融入寻常百姓生活的铜镜,都成为这个独特纹饰的载体。芝加哥艺术博物馆收藏的东汉铜镜就是一个很好的例子。

东汉时期龙虎纹铜镜,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:rx17560/518

这件艺术品展现的画面有着丰满的结构和立体的造型,描绘的龙与虎活灵活现。古人本就相信铜镜具有消灾避难、免除不幸的作用。它与龙虎纹的结合,体现的不仅仅是当时工匠的巧思奇想和铸铜技术的高超,还有民间对于好运的向往。

虎和龙都与佛教有着不解之缘,随着佛教从印度经中国向东传播之际,龙虎形象逐渐深入日本和韩国,开始与当地的佛教艺术相融合,也在其他艺术形式中大放异彩。十七世纪初,虎成为日本画家喜爱的题材,在无数绘卷和屏风画内“自由驰骋”。

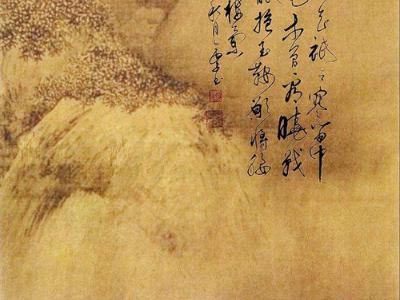

岸驹,《龙虎图屏风》,1835年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:2016.314a-b

活跃于江户时代中后期的岸驹(Kishi Ganku)画虎堪称一绝。这对折叠屏风就由他绘制,龙虎之斗的惊心动魄被刻画得淋漓尽致:展露獠牙的猛虎屹立于山岩之上,一声咆哮震天撼地,与盘踞天边的巨龙激烈对峙。在岸驹笔下,老虎身手矫健,神情专注且威武。站在屏风之外,我们似乎能听见它那浑厚的吼声,感受到它的王者气魄。

岸驹能对老虎的神态和气质拿捏到位,得益于他海纳百川的艺术态度。他融合各方画派的特点,比如狩野派(Kano school)粗犷的行笔和强劲的线条,也讲求圆山四条派(Maruyama-Shijō school)推崇的写实和诗意的平衡,同时吸纳中国传统绘画的“气韵生动”。

2.融入生活日常的“百兽之王”

自古以来,龙被描绘为一种能行云布雨、登天潜渊的神兽,与政治颇有渊源。随着朝代更替,龙也逐渐成为皇权的象征。百姓希求安居乐业,因而敬畏龙,期望这位天地的使者能赐福人间,保佑风调雨顺。相比之下,虎文化的发展则脱离政治,主要发生在民间,与之相关的艺术也因此更具人情味,给人以质朴的审美体验。

威严的百兽之王之所以会成为世俗生活的一部分,除了前文提及的虎纹的流行,以虎为造型的生活用品和装饰品的普及也发挥了不小的作用。

金代花纹虎形枕,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1964.858

瓷枕始烧于隋代,在唐宋时期进入繁荣阶段,出现各式各样的造型,设计精致的纹样也层出不穷,其中最惹人注目的当属虎形枕。在制瓷技术走向巅峰的宋代,使用虎形瓷枕蔚然成风。金代,战乱平息后制瓷业恢复发展,虎形枕的人气有增无减。原因大体可以归结为两点。一,在民间传说的影响下,人们普遍相信虎能驱邪,能保护家庭免受疾病的侵扰。二,磁州窑在北宋迅速崛起,一跃成为北方最大的民窑体系之一,它引领时尚,烧制的虎形枕数不胜数。

芝加哥艺术博物馆的这件藏品线条流畅,虎身为琥珀色,上面绘有黑色条纹,虎背上纹的则是花卉。在这里,虎不再是令人闻风丧胆的山林野兽,而是扶正镇邪的保护神,模样温顺。

下图雕像中的老虎同样憨态可掬,威严之余多了几分活泼可爱。

辽代虎坐像,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1968.705

虎形象在今天的中国民俗生活中仍然可见。虎头帽、虎头鞋、布老虎……这些手工吉祥物已经走入我们的日常生活,寄托的是希望孩子健康成长的美好愿望。

日本本土虽然没有老虎,但日本的艺术品中从不缺乏虎的形象。武士阶层崇拜虎,是因为它骁勇好战的品性,而吸引艺术家的,或许更多是想象的余地。日本画家笔下的虎,有时和中国传统绘画中的虎形象类似,凶猛而强大,但偶尔他们也会将老虎描绘得十分俏皮。

礒田湖龙斋,《龙虎斗》,1780年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1935.402

江户时代,浮世绘兴起,日本绘画的主题由宫廷文化转向市井生活。无论是艺伎舞女、武士、剧院演员,还是社会时事、民间传说、历史典故,亦或是名山秀水,画家都能将其生动演绎,为观者讲述一幕又一幕引人入胜的故事,反映当时的人间百态和平民阶层丰富的思想情感。

十二生肖是浮世绘的题材之一,礒田湖龙斋(Isoda Koryusai)就特别为其创作了系列作品。在这两幅版画里,虎的姿势和神态虽然相似,和它互动的人物却不相同,所带来的观感也大相径庭。图一中的老虎双眸清亮,仿佛在与坐在屏风前休憩的女子相望,两者均为主角,虎的形象也瞬间变得灵动,充满个性。图二中格外显眼的则是玩闹的孩提,虎图屏风更像是陪衬,描绘的是儿童大胆、好奇的天性,以及嬉戏的欢愉。

礒田湖龙斋,《虎》(出自“风流十二生肖”系列),1770/72年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1928.948

礒田湖龙斋,《虎》(出自“风流小儿与十二生肖”系列),1773年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1925.2209

鸟居清满(Torii Kiyomitsu)爱描绘时而繁华时而寂寥的花街柳巷,也爱勾勒歌舞伎演员和舞女。在他画笔之下,男性庄重,女性窈窕。鸟居清满对服饰细节的处理也极其细腻。即便是再复杂的纹饰,他也能鲜活地还原。正值新年,他又提笔记录下虎图屏风前助兴的演员。她们身着色彩亮丽的服装,手捧乐器敲出节奏,步伐轻快,极富动感和韵律。与舞者相伴的老虎姿态端正,却略带一丝调皮,为画面注入新的生机。在如此喜庆的场合下,人与百兽之王相处甚欢,好一派祥和之景。

鸟居清满,《虎图屏风前为新年助兴的艺人》,18世纪,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1925.1999

从宫殿到寺庙到平民住宅,从纸质到丝质,几个世纪以来,屏风在日本人的生活中扮演着重要角色。这三张版画也带我们再度认识到这点。

3.虎的野性之美

在悠悠历史长河中,虎不仅成为东亚艺术家的挚爱,也颇得欧美艺术界的欣赏。

虎终究是属于自然的掠食性动物。在自然界无情的生存法则之下,虎一直勇往无前、所向披靡,这或许才是它的本性。挪威画家爱德华·蒙克(Edvard Munch)以石版画为创作媒介,将虎与熊之间的一场对决定格下来。这张画构图简单,寥寥几笔,却让人感受到两者间的紧张气氛:处于胶着状态的虎与熊互不相让,保持着警惕,蓄势待发。

爱德华·蒙克,《虎与熊》,1908/09年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1963.346

与之风格相对的,是法国画家欧仁·德拉克罗瓦(Eugène Delacroix)对虎的刻画。他崇敬自然界,常常去巴黎动物园写生,记录老虎和狮子是他恒久不变的兴趣。同时,他长期观察家猫的动态,这也有助于他对大型猫科动物形象的塑造。虽然他似乎从未在野外遇到过未被驯服的动物,但他笔下的猛兽总是富有原始的野性。

欧仁·德拉克罗瓦,《孟加拉虎》,1829年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1927.1645

欧仁·德拉克罗瓦,《阿特拉斯山脉上的狮子》,1829年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1927.1646

德拉克罗瓦笔触细致,这头孟加拉虎的形象十分立体,每一缕毛发都特别逼真。它压低身体,全神贯注地盯着远处一头刚捕获猎物的雄狮,窥测形势,伺机而动。

早在古罗马时期,孟加拉虎和巴巴里狮子就是针锋相对的仇敌。强悍善战的古罗马人喜欢将巴巴里狮子放入斗兽场,而孟加拉虎则是与之决斗的对象。在北非食肉动物的三巨头之首面前,孟加拉虎豪不逊色,它们甚至常常取得胜利。这一回它们再度对上,鹿死谁手,犹未可知。