引言

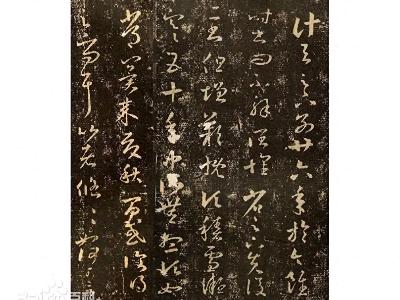

在东晋书法家王羲之彪炳史册的《十七帖》中,《积雪凝寒帖》以其深沉的时空感喟与精湛的笔墨语言,占据着一个独特而重要的位置。此帖是王羲之晚年与旧友、益州刺史周抚的通信,信中既谈及“五十年中所无”的极端严寒,又抒发与友人分别二十六载的“悠悠”之怀,时空交织,情辞并茂。其书法艺术,被明代鉴藏家安世凤赞为“表里莹润,骨肉和畅,有法有致,最为合作”,精准地道出了此帖在法度与意趣、骨力与韵致之间取得的完美平衡。

然而,围绕《积雪凝寒帖》的深入研究,仍存在可拓展的学术空间。其一,关于王羲之与周抚“别廿六年”的起始时间,自清代包世臣以来便存在争议,这直接关系到对此帖创作背景及王羲之晚年交游网络的精确理解。其二,对于帖中核心情感词汇“悠悠”的解读,需置于魏晋玄学与士人心态的语境中,方能得其深意。其三,其书法,尤其是标志性的“方笔”技巧,虽常被论及,但其源流所自及其与书写情感、文本内容的内在关联,仍有待更为系统、深入的阐发。

有鉴于此,本文拟采取历史文献与艺术形态分析相结合的研究路径,对《积雪凝寒帖》进行一次从外部考证到内部赏析的综合考察。首先,将厘清其历史人事背景,为理解文本搭建坚实的时空框架;继而,将对帖文进行细致的文学性与思想性解读,挖掘其超越日常问候的深层意蕴;最后,将聚焦于其书法本体,从笔法、字法、章法乃至气韵等多个层面,解析其艺术成就,并评估其在王羲之尺牍书法谱系中的地位与价值。

一、历史语境的重构:交游考辨与“廿六年”之始末

精确考证《积雪凝寒帖》的创作背景,是理解其全部内涵的基石。此考辨的核心在于收信人周抚与王羲之的关系,以及“计与足下别廿六年”的起讫时间。

(一) 王羲之与周抚的交游脉络

周抚,字道和,东晋将领,官至益州刺史,镇守蜀地三十年,是桓温军事集团的重要成员。据包世臣《十七帖疏证》及祁小春《迈世之风》等研究,周抚曾为王敦府僚,因王敦器重王羲之,故周抚对这位王家晚辈亦“特厚”。公元324年,周抚参与王敦之乱,失败后逃亡,同年十月被赦免。然而,此时王羲之任会稽王友,职责在于陪伴和教育年幼的会稽王司马昱,身处宫禁之内。以周抚“自归阙下”的待罪之身,二人于此年在建康相见可能性极低。

因此,将324年定为二人阔别之始,论据不足。更为合理的推断是,二人的密切交往与长期分离,存在一个更符合历史逻辑的时间线:

首先是武昌相交期(约330-336年):公元330年,周抚因失守襄阳被免官,后退居武昌(今湖北鄂州)。约公元334年,王羲之应征西将军庾亮之邀,赴武昌任参军。此后数年间,二人同在一地,具备频繁交往的客观条件。史料虽无明确记载,但以二人旧谊及王羲之在武昌的活跃程度(如参与庚翼的北伐策划等)推断,此期间他们重逢并深交,是极有可能的。

其次是江州-豫章邻近期(约340-346年):公元340年后,王羲之出任江州刺史(治所今江西九江),不久赋闲;而周抚则在346年前后担任豫章太守(治所今江西南昌)。九江与南昌地理相邻,水路交通便利。以二人“特厚”的关系,在此期间保持见面往来,合乎情理。

再次是长期阔别期(约346/348年之后):公元346年,周抚随桓温伐蜀,并于次年成功平定蜀地,此后长期担任益州刺史,直至去世。而王羲之于348年入朝任护军将军,后于355年誓墓辞官,隐居会稽。自此,一人稳坐西南,一人退隐东南,山川阻隔,再无见面之机。

(二) “别廿六年”的起算点推论

若以346年周抚入蜀为二人最后一次见面的合理时间点,那么下推26年,则《积雪凝寒帖》应书于公元372年左右。此时王羲之已年届五十余岁,与帖中“五十年中所无”的阅历相符。此说较包世臣的旧说更为圆融,得到了祁小春等现代学者的支持。这一时间点的确立,不仅解决了年代学上的疑问,更将此次通信置于王羲之人生最晚岁、艺术最成熟期的宏大背景之下,其书风的老成与情感的沉郁,便有了坚实的着落。

二、文本的深层意蕴:气候书写、时间感喟与“悠悠”情怀

在厘清历史背景后,对帖文本身的细读便成为探析王羲之内心世界的关键。

(一) 作为个人史与自然史的“积雪凝寒”

“顷积雪凝寒,五十年中所无。”这不仅仅是一句关于天气的客套话。在通讯不便的古代,异常的气候现象往往是书信中重要的谈资,但它在此处被赋予更深的意味。王羲之以其五十年的人生阅历作为尺度,来丈量此次严寒的罕见程度,这使得自然现象与个人生命史紧密交织。这罕见的严寒,成为一种强烈的外部刺激,触发了书写者对时光流逝、人生易老的深刻内省。酷寒的物理环境,与信中弥漫的岁月苍凉之感,形成了情景交融的意境。

(二) 绵长的时间感喟与书信的慰藉

“计与足下别廿六年,于今虽时书问,不解阔怀。”开篇即切入时间的纵深。二十六年,近乎一代人的时光。尽管有书信往来,但纸短情长,难以消解因漫长时空隔离而产生的深切思念(“阔怀”)。这种对时间流逝的敏锐感知和无力感,是魏晋士人生命意识觉醒的典型体现。“省足下先后二书,但增叹慨”,朋友的来信非但未能平息情绪,反而因勾连起无数往事与感慨,徒增唏嘘。在此心境下,对未来的期盼也变得渺茫而克制:“冀来夏秋间,或复得足下问耳。” 将重逢的希望寄托于下一次的来信,而且只是“或复得”,其语气之不确定,透露出在动荡年代与遥远距离面前,个体命运的漂泊与友朋聚合之艰难。

(三) “悠悠”情怀的玄学底色

帖文以“比者悠悠,如何可言”作结,是全文情感的高度浓缩。“悠悠”一词,在魏晋语境中内涵丰富。它既指时间的漫长悠远(如《诗经》“悠悠苍天”),也指空间的遥远阻隔(如《敕勒歌》“风吹草低见牛羊”的辽阔),更指一种弥漫于心、难以名状的复杂心绪——一种融合了世事无常、人生况味、友情绵长而又略带虚无与惆怅的玄远意绪。这与魏晋玄学所探讨的宇宙之浩渺、人生之须臾、情感之深沉紧密相连。“如何可言”,则是面对这种复杂“悠悠”之态时,深感语言无力的喟叹,是“言不尽意”哲学思想在情感表达上的直接投射。

三、书艺的巅峰境界:方圆互济、字组节奏与散淡风神

《积雪凝寒帖》的书法艺术,与其文本内容永乳交融,共同构成了其不朽的魅力。

(一)方笔的骨力与源流

此帖最为显著的笔法特征是其精熟而多变的方笔运用。如“计”、“廿”、“顷”、“十”、“所”等字,起笔或转折处棱角分明,斩钉截铁,尤其在左偏旁如“顷”、“信”、“何”等字中尤为突出。这种方笔并非单纯的刻露,而是蕴含着丰富的技巧与深厚的渊源。

首先是技巧层面:如康有为所言“方笔用翻”,这是一种复杂的运笔动作,包含逆锋切入、折锋铺毫的过程。学者胡抗美将其阐释为“逆锋过来以后增加一个向下切的动作”,其中包含一个微妙的弧线顶锋动作,从而在瞬间形成蓄势待发的力量感。这种笔法赋予线条以金石般的骨力与峻利的风神,是王羲之书法“雄强一面”的集中体现。

其次是源流层面:王羲之自称其书“亦复须篆势、八分、古隶相杂”,这表明他有意识地从更古老的书法传统中汲取营养。其方笔特征,除继承东汉隶书的波磔遗意外,更可上溯至战国楚简帛书中常见的侧锋切笔与外转笔法。王羲之曾“见蔡邕《三体石经》”,对古文(六国文字)必有涉猎。因此,帖中的方笔,实则是将上古楚系简帛书的爽利笔意,巧妙地融入了新兴的今草体系,是“古质”与“今妍”的完美化合。

(二)圆笔的韵致与方圆调和

在方笔主导的峻峭骨格之外,王羲之同时辅以流畅的圆笔,以达到“婉转若飘带”的艺术效果。圆笔主要体现于笔画的牵引、环绕与连绵处,如“想”、“复”、“问”等字中的弧线,饱满而富有弹性。更为重要的是方笔与圆笔的自然过渡与有机融合。在一个字乃至一组笔画中,方与圆往往交替出现,相辅相成。方笔立其骨,奠定字形挺拔之姿;圆笔润其肉,赋予气韵流动之态。正是这种“方圆兼备,自然调和”,共同成就了安世凤所激赏的“表里莹润,骨肉和畅”的完美境界。

(三)字组构成与散淡节奏

在章法上,《积雪凝寒帖》展现出王羲之晚年草书特有的节奏控制能力。全帖以独立单字为主,行气疏朗,从容不迫,营造出一种散淡、悠远的气息,这与信中“悠悠”之情形成了节奏上的同构。然而,在平缓的基调中,亦有灵动的变化。最精彩之处在于“下问耳”三字,笔势贯注,一气呵成,形成一个紧密的字组,如同音乐中华彩的乐句,打破了单字的均质分布,在平静的湖面上投入一颗石子,激起灵动的涟漪。这种处理方式,与《侍中帖》中的“侍中书”三字如出一辙,是王羲之调控行草书节奏的高超手段。帖末“如何可言”四字,字形由大渐小,笔意由放渐收,似一声悠长的叹息,余韵袅袅,与《旦夕帖》的结尾有异曲同工之妙。

结语

通过对王羲之《积雪凝寒帖》的历史考辨、文本细读与书艺分析,本文得以建构起一个关于此帖更为立体和深入的认识体系。

在历史维度上,王羲之与周抚的深厚情谊及其“廿六年”的阔别,其起点更可能在于公元四世纪中叶的武昌相交与江州邻近时期,而非更早的王敦之乱时期。这一时间框架的厘清,为理解王羲之晚年的交流圈层及此帖的创作心境提供了坚实的历史坐标。

在思想情感维度上,此帖远非简单的寒暄问候。它通过对“五十年所未见”之严寒的记述,与“廿六年”阔别的追忆,将自然史的异常与个人生命史的沧桑感喟紧密交织。其核心情感“悠悠”,是一种融合了时空浩渺、人生无常与友情深厚的复杂玄学意绪,是魏晋士人生命意识与情感深度在尺牍中的经典表达。

在书法艺术维度上,《积雪凝寒帖》代表了王羲之晚年草书融通古今、技法与心性高度统一的境界。其标志性的方笔,根植于对篆籀、楚简等古法的深刻理解与创造性转化,形成了“锋棱可截铁”的骨力;而其圆笔的流畅婉转,则保证了气韵的生动与连贯。二者相辅相成,达到“骨肉和畅”的化境。其章法在整体散淡的节奏中,穿插“字组”的巧妙运用,完美呼应了文本情感的起伏。

综上所述,《积雪凝寒帖》是一件将特定历史人事、深刻生命感喟与巅峰书法技艺熔于一炉的杰作。它不仅是研究王羲之生平和思想的宝贵文献,更是中国书法史上“达其情性,形其哀乐”书学思想的最高典范之一。在这通尺牍中,我们看到的是一位老人面对严寒岁月、追忆故友时,将其全部的人生沧桑与艺术修养,化作笔下既峻利又温润、既沉郁又超然的线条。这些线条,也因此超越了笔墨与纸张,成为穿越千年的情感与精神的永恒印记。

参考文献

[1](唐)褚遂良,《右军书记》.

[2](清)包世臣,《艺舟双楫·〈十七帖疏证〉》.

[3]祁小春,《迈世之风:有关王羲之资料与人物的综合研究》,文物出版社,2012.

[4]刘涛,《中国书法史·魏晋南北朝卷》,江苏教育出版社,2002.

[5](明)安世凤,《墨林快事》.

[6](清)康有为,《广艺舟双楫》.

[7]宗白华,《论〈世说新语〉和晋人的美》,《美学散步》,上海人民出版社,1981.

[8]王玉池,《王羲之书法论注》,江苏美术出版社,1990.

[9](南朝宋)刘义庆 撰,(南朝梁)刘孝标 注,《世说新语》,中华书局,2011