在中国传统艺术的星河中,总有一些作品以其独特的文化担当与艺术创新熠熠生辉。何公洲先生的《图说中国古代衣冠史》(即《中国衣冠图》)便是这样一部融历史考据、艺术表现与文化传承于一体的皇皇巨制。这幅原作长达二百余米的画卷,不仅是一位艺术家对中华服饰文化的深情致敬,更是一部以视觉语言书写的文明史诗,它以独特的艺术视角,完成了对中国古代衣冠文化的系统性重构与美学升华。

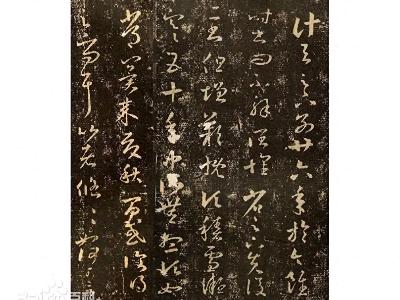

何公洲先生的艺术之路,本身就是一部深具启示性的文化传奇。他的艺术生涯充满了对传统的敬畏与对创新的执着。尤为令人惊叹的是他对书法艺术的痴迷与坚守——临米芾十七年,习于右任十三载,这种沉潜与专注,在浮躁的当代艺术语境中显得尤为珍贵。正是这种对传统的深度浸润,爲他日后创作《中国衣冠图》奠定了坚实的笔墨功底与文化底气。

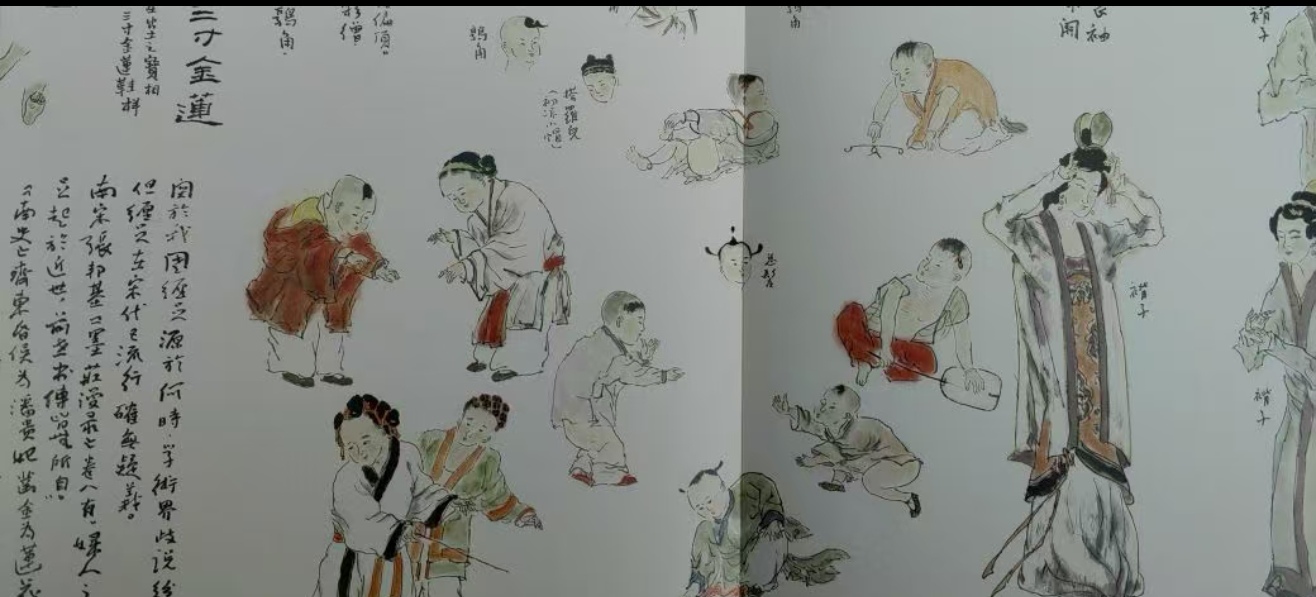

《图说中国古代衣冠史》的独特价值,首先体现在其宏大的历史叙事结构与严谨的学术态度上。何公洲以“历时性”为经,“共时性”为纬,构建了一部跨越五千年的视觉服饰史。从“衣冠之初”的三皇五帝,到“垂衣而治”的夏商周;从“悠悠秦汉”、“风度魏晋”,到“丰韵大唐”、“写意两宋”;再从“多元辽金元”、“市俗明风”,直至“锦绣满清”,二十多个朝代的服饰变迁在画卷中次第展开。这种宏大叙事并非简单的图像罗列,而是建立在对《中国美术史》、《中国古代服饰研究》、《中国服饰史》、《中国染织史》、《敦煌服饰文化研究》等大量文献的深入研究之上,并广泛请教历史学家、考古学家和服饰专家,体现了作者严谨的治学态度与历史责任感。

在艺术表现上,《图说中国古代衣冠史》展现了何公洲多方面的艺术修养与创新精神。他将书法线条的韵律感融入人物造型,以书入画,使衣纹裙带既有历史的厚重感,又不失艺术的灵动性。欧阳中石评价其字“出自碑铭,寓圆于方,稚拙多变”,这种书法特质在绘画中转化为线条的丰富表现力。同时,何公洲巧妙运用古装人物画技法,在再现古代服饰的同时,赋予历史人物以鲜活的生命气息。画卷中,诗、书、画、印的完美结合,多种艺术形式的和谐共融,创造了独特的审美体验,实现了史料性、技术性和艺术欣赏性的有机统一。

从文化象征的维度审视,《图说中国古代衣冠史》远不止于一部服饰史图录,更是一部中华民族的文化心灵史。衣冠在中国传统文化中从来都具有超越实用功能的象征意义,《周易·系辞下》载:“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”,衣冠被视为文明秩序与文化身份的象征。何公洲以衣冠为切入点,实际上是对中华文明基因的深度解码。

在当代文化语境中,《图说中国古代衣冠史》的诞生具有特殊的现实意义。在全球化和文化多元的今天,如何保持文化自觉与文化自信,如何实现传统文化的创造性转化和创新性发展,成为摆在每个文化工作者面前的课题。何公洲以其艺术实践作出了回应。他不仅填补了我国衣冠绘画的空白,更重要的是提供了一种传统文化当代转化的可能性路径。他以视觉语言激活历史记忆,以艺术重构连接传统与现代,使古老的衣冠文化在当代焕发新的生命力。

纵观《图说中国古代衣冠史》,我们看到的不仅是一位艺术家的个人成就,更是一种文化担当与历史使命的自觉践行。何公洲以其深厚的学养、精湛的技艺与炽热的文化情怀,成功地将散落在历史长河中的衣冠碎片串联成一部系统的视觉史诗,使消逝的历史影像重新获得艺术生命。《图说中国古代衣冠史》这部著作必将引发更广泛而深入的讨论,促使我们重新思考传统与当代、艺术与历史、文化与身份等永恒命题。

《图说中国古代衣冠史》是一部开创性的艺术杰作,其在文化传播与视觉震撼上的价值无可估量。然而,若以一部现代学术意义上的服饰史研究著作的标准来衡量,它在历史叙事的结构性、研究方法的实证性、内容覆盖的全面性以及学术规范的严谨性方面,尚有可提升的空间。

总而言之,《图说中国古代衣冠史》以独特的艺术语言告诉我们:衣冠不仅是历史的记忆,更是文化的血脉;笔墨不仅是艺术的媒介,更是精神的载体;历史不仅是过去的沉淀,更是未来的源泉。在这个意义上,何公洲先生的《图说中国古代衣冠史》不仅是对中华服饰文化的系统整理与艺术再现,更是对中华文明基因的当代激活与文化赓续,它必将在中华文化复兴的征程中留下深刻的艺术烙印。