三、多元书体中的美学统一

翟剑锋的艺术版图涵盖诸体,且各体皆因铁笔介入而焕发新机。

其楷书熔冶欧体戈戟森严与颜体庙堂气象,更渗入魏碑方峻之势。金砂写就的《心经》,以铁笔压实点画,字字如“钟鼎悬殿”,辉映“五蕴皆空”的佛理玄光。

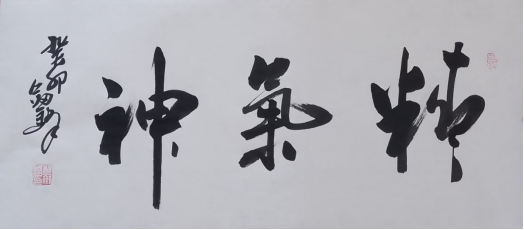

其行草取法王铎“风樯阵马”之势,化铁笔为“万毫齐力”之器。草书千字文以“狂风随枯笔起伏,骤雨随水墨淋漓”的意象,在疾涩相生中平衡狂狷与法度。

其篆隶对《禹王岣嵝碑》的创造性临写,将蝌蚪文的“神秘古雅”与铁笔的“浑厚沧桑”交融。其创意楷书取法于此,结字“随意态赋形”,若“千军万马奔涌而来”,激活了古文字的空间诗性。

诸体虽貌异,却统摄于“铁笔风骨”的美学核心——一种在力量沉淀中升腾的沧桑飘逸之气,在当代语境下重释了刘勰“怊怅述情,必始乎风;沉吟铺辞,莫先于骨”的古典文论精义。

四、文化遗产的活态传承

翟剑锋的铁笔书法实践,本质上是对非物质文化遗产的创造性转化。

据《笔铭》记载,晋代已有铁管毛笔,唐宋后几近失传。翟剑锋复原铁笔并创新重量体系,使古法在当代重生。其103斤铁笔创作过程本身即具行为艺术特质。在北京国际服贸会非遗展演等场合,挥毫场景转化为文化仪式,观众在“力”与“美”的震撼中体悟传统生命力。作为文化遗产保护研究传承人物,他通过新发地小学“百人书法颂祖国”等公益活动,将铁笔书法植入美育课堂,在童稚心中播下文化种子。

这种“以古人之规矩,开自己之生面”的传承模式,使其作品被人民大会堂、毛主席纪念堂、日本首相鸠山由纪夫等政要名流收藏,成为跨文化传播的“中国精神”符号。

五、铁骨文心的时代铭文

翟剑锋以铁笔为媒介,在当代书坛凿刻出一道深峻的文化刻痕。其艺术实践昭示着三重超越:

首先是对书写工具的物理性超越——铁笔非炫技之器,乃“以器载道”的哲学载体;其次是对传统帖学的审美性超越——将碑学雄魄注入笔墨基因,重塑“风骨”的当代诠释;

再次是对书家身份的范式性超越——集武者之魄、医者之思、学者之深于一体,彰显中国艺术“技进乎道”的至高境界。

当铁笔在宣纸上犁出沟壑纵横的墨迹,我们看到的不仅是一位艺术家对笔墨疆域的开拓,更是一个文化守正创新者以“铁肩担道义,妙手著文章”的自觉,在时代长卷上书写的铿锵宣言。其作品如《悟》字所示——百斤铁笔落纸,终成一“心”之觉,这正是中华文明生生不息的精神隐喻。