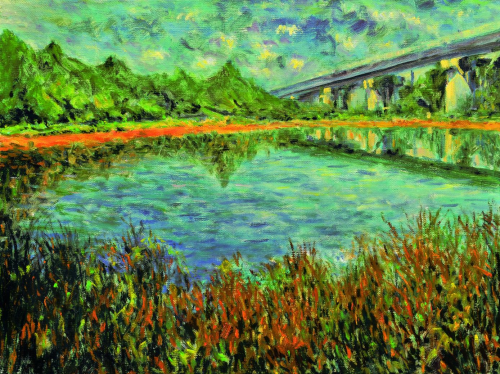

彭常安 《佳辛的鱼塘·6》2018年 (图片由常安艺术工作室提供)

二、社会语境与艺术回应的互动机制

1. 技术革新作为艺术革命的触发器

透纳时代:蒸汽机与铁路的速度体验,迫使艺术家突破古典主义的静态构图,以动态笔触表现“瞬时感知”。

莫奈时代:工业城市的玻璃建筑与煤气灯光,催生对反光、雾气等非传统光色的研究,推动印象派的色彩分解革命。

彭常安时代:数码影像与卫星测绘技术,使艺术家得以在画布上精确再现高架桥的几何结构,同时以鱼塘的有机形态对抗其机械性。

2. 社会焦虑的艺术转译

19世纪初期:透纳的混沌画面暗含对生态破坏的预见,野兔的逃亡可视作早期环保意识的萌芽。

19世纪末期:莫奈对火车站的诗意美化,实为对工业化负面效应的选择性遗忘,折射出资产阶级对现代性的乐观想象。

21世纪:彭常安的“空寂高架”直指中国城镇化的文化代价,鱼塘既是生态系统的残片,也是集体乡愁的载体。

3. 艺术对技术叙事的反塑

艺术并非被动记录技术进程,而是通过形式创新重构公众认知:

透纳的“崇高化”火车,赋予工业文明史诗般的悲剧美感;

莫奈的“日常化”车站,将技术基础设施转化为中产阶级的审美对象;

彭常安的“隐喻性”高架,迫使观众直面发展主义背后的文化断裂。

三、艺术进化:内生逻辑还是外部倒逼?

1. 形式自律论:美学的自我革新

现代主义理论家克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)认为,艺术的核心使命是探索媒介的纯粹性。透纳对笔触的解放、莫奈对光色的分解、彭常安对东西方语汇的融合,均可视为绘画语言从“再现现实”到“自我指涉”的进化链条。这种内生动力使艺术保持独立于社会的批判距离。

2. 社会决定论:现实的压迫性塑造

马克思艺术社会学指出,艺术生产受制于物质基础。透纳的火车是资本扩张的视觉副产物,莫奈的车站对应巴黎的城市改造计划,彭常安的高架则是中国“基建狂魔”政策的缩影。艺术的“进步”实为对技术资本主义的适应性调整。

3. 辩证模型:危机中的创造性转化

本文提出,艺术进化是“外部压力触发内部实验”的辩证过程:

工业革命的技术震撼倒逼透纳颠覆古典美学,但其笔触的激情超越了单纯的现实反映;

全球化危机迫使彭常安使用隐喻策略,而东方美学的介入又为批判性注入文化厚度。

艺术在此过程中既是被规训的对象,又是抵抗规训的场所。

四、跨文化视角:工业叙事的本土化重构

彭常安的创作揭示了非西方艺术家对工业符号的独特处理:

山水意境的挪用:高架桥的直线结构与传统水墨的曲线皴法结合,暗合“天人合一”的哲学观;

沉默的批判性:相较于西方艺术对工业的直接歌颂或抗议,中国当代艺术更擅以“缺席”“留白”暗示矛盾;

全球语汇的本土转译:印象派光色、现实主义构图与乡土主题的拼贴,构成对单一现代性叙事的解构。

结语

从透纳的暴雨火车到彭常安的寂静高架,工业符号的视觉变奏映射了两个世纪以来艺术与技术的复杂博弈。这种演变既非线性的美学进步,亦非完全被动的危机应对,而是艺术在外部压力与内在逻辑的撕扯中,不断寻找表达可能性的动态过程。当代艺术的批判性转向,既是对生态危机与文化同质化的回应,也延续了浪漫主义以来对人性价值的终极追问。未来的艺术史或将证明:真正的“进化”,恰恰在于艺术能否在技术垄断的时代,守护那份质疑与超越的精神。

彭常安的《佳辛的鱼塘》系列,不仅是工业符号在艺术中的一次地域性转译,更在全球技术霸权与生态危机的当代语境下,开辟了一条“批判性诗学”的道路。其艺术实践的当代性价值,超越了单纯的形式创新或主题更迭,而是在地缘文化、技术伦理与艺术本体论的交叉点上,构建了一种“非对抗的抵抗美学”,为后工业时代的艺术提供了三重启示:

一、跨文化语法:东方哲思对现代性叙事的解构

彭常安的高架铁路并非西方艺术史中“火车”符号的简单延续,而是通过东方美学的介入,重置了工业文明的观看逻辑。

“空无”的在场性:未现身的高铁以“留白”方式存在,呼应道家“大象无形”的哲学——工业入侵的威胁无需直接描绘,而是通过鱼塘倒影的破碎、芦苇的倾斜等细节暗示。这种“以虚写实”的手法,颠覆了西方现代艺术对“直接性”的迷恋,将批判性隐藏在视觉的沉默中。

山水意境的当代转化:高架桥的几何线条与传统水墨的“皴法”笔意并置,混凝土的冷硬与鱼塘水波的柔润形成“刚柔相济”的辩证结构。这既是对宋代山水画“可游可居”理想的戏仿,亦是对“天人合一”理念的当代拷问——当人造物凌驾于自然之上,“栖居”是否仍可能?

在此,彭常安的创作证明:非西方艺术家无需重复“对抗-接纳”的现代性逻辑,而可通过本土文化符码的创造性转化,为全球艺术提供另类认知框架。

二、生态诗学:在技术物中听见自然的哀歌

与透纳、莫奈将自然作为工业的衬托不同,彭常安的作品中,鱼塘不再是背景,而是具有主体性的生命现场。

微观生态的政治性:画面中,鱼塘不仅是物理空间,更是隐喻——它是被高速公路切割的农田、被城市化吞噬的村落、被全球化稀释的地方性知识的集合体。鱼群游弋的轨迹与高架桥的投影交错,构成“发展”对“生存”的殖民图谱。

非人类视角的引入:通过水面倒影的闪烁、鸭群振翅的颤动等细节,艺术家暗示了鱼类、家禽等非人类生命对工业入侵的感知。这种“去人类中心化”的视角,将生态批判从道德呼吁升华为跨物种的诗学叙事,与当代“物导向本体论”(Object-Oriented Ontology)形成暗合。