结论

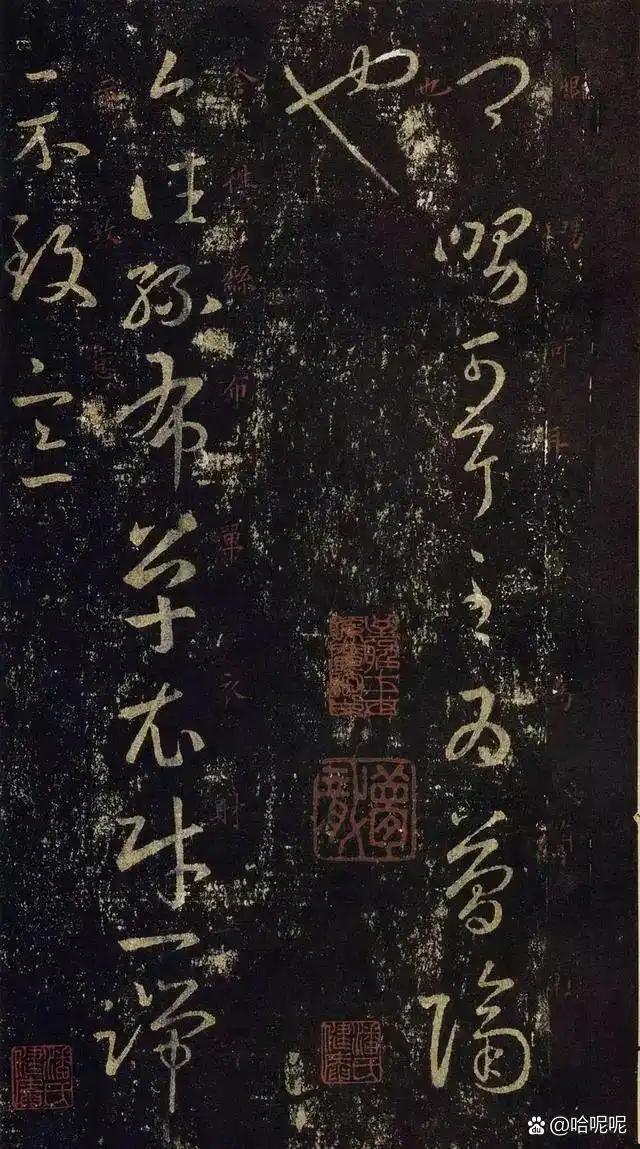

王羲之的《丝布衣帖》,其价值远不止于十二字的书法呈现。本文通过对其物质文化与书法形态的双重掘进,得出以下结论:

首先,在历史社会层面,此帖是解读六朝士族交往文化的一把钥匙。“丝布单衣”作为礼仪性盛服,其馈赠行为深嵌于当时的礼俗网络之中,是维系士人社会关系与表达情感的重要方式。对“财一端”等谦辞与量词的考析,亦生动展现了东晋文人交往的言语习惯与物质生活细节。

其次,在书法艺术层面,此帖是研究文本内容与书法形式互动关系的典范。其“由横转纵、由小趋大”的章法节奏与“率真浑穆”的笔法气息,直接受其文意简洁、无须换行的特性所驱动,展现了王羲之在处理不同性质尺牍时卓越的“形式生成”能力。这种心手双畅、无意于佳而自佳的境界,正是其书圣地位的绝佳注脚。

最后,在比较视野中,《丝布衣帖》以其内容的极度纯粹,成就了其书风的高度统一与完整,在王羲之的尺牍体系中占据了独特的位置。它提醒我们,书法经典的价值,不仅存在于《兰亭序》的宏大叙事与《丧乱帖》的激烈情感中,也存在于这些关乎日常、发于自然的短小尺素之中。

《丝布衣帖》如同一曲凝练的短歌,它告诉我们,在波澜壮阔的历史与艺术长河中,那些关乎一衣一物的温情片刻,同样拥有穿越时空、打动人的永恒力量。对其的深入研究,不仅丰富了我们对王羲之个人的理解,也为更全面地构建六朝社会生活与艺术生态图景,提供了宝贵的一砖一瓦。

参考文献

[1](宋)《鼎帖》.

[2](唐)房玄龄 等,《晋书》,中华书局,1974.

[3](宋)司马光,《资治通鉴》,中华书局,1956.

[4]刘涛,《中国书法史·魏晋南北朝卷》,江苏教育出版社,2002.

[5]祁小春,《王羲之〈十七帖〉汇考》,上海书画出版社,2011.

[6]扬之水,《中国古代金银首饰》,故宫出版社,2014.

[7]白谦慎,《傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变》,三联书店,2006.

[8]王玉池,《王羲之书法论注》,江苏美术出版社,1990.

[9](汉)桓宽,《盐铁论》,中华书局,2015.

[10]《礼记》,中华书局,2017.