1933 年白石翁为雪涛书画合璧册上题道:“雪涛仁弟近画大似白阳、复堂流辈,因题一绝句……吾贤下笔如人意,羡汝成名鬓未丝”。其评价寄托了多少期望!其题识显然与前大不相同。 1935 年,白石又在雪涛摹白阳山人卷上书跋:“前朝白阳山人长于花草,一时名振后人,师之者众,皆能栩栩自许。得其笔姿秀雅者,惟吾贤”。 1934 年他在雪涛杂画册上题曰:“蓝已青矣”。足见雪涛在技法上,不落前人窠臼自成一家的迅速成长过程,同时亦可看出齐白石对王雪涛脱胎于自己画技、别图新径的喜悦与鼓舞。白石老人寄厚望于后学,不愧为大家。齐白石毕生都十分喜爱和器重王雪涛的人品和才分。从不断为雪涛作画、题画、治印、大量书信往来,以及 50 年代白石画过不少草虫册页均指明由雪涛补景的桩桩交往中都是显而易见的。但从 30 年代以后雪涛似乎已全然脱离了白石“画风”一事来看,可谓雪涛深深得其画理,自寻险路攀爬,而师生情谊几无间隙矣。

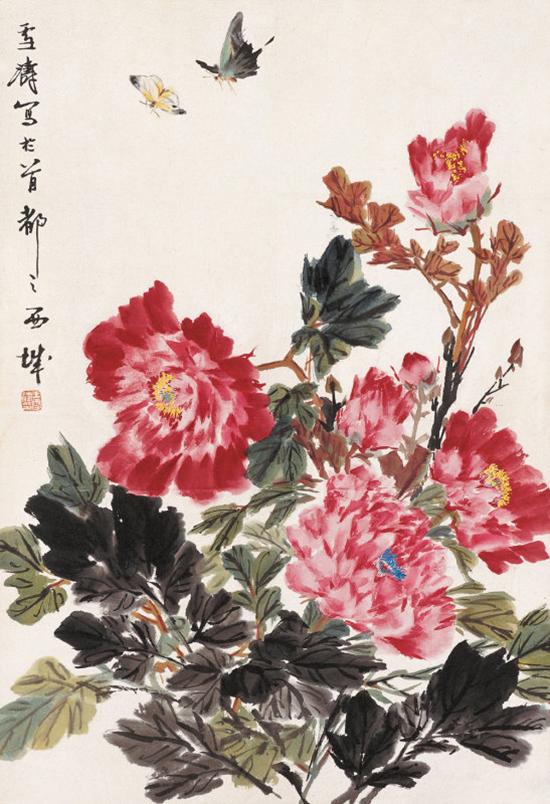

王雪涛从事小写意花鸟创作,取材广泛,尤其擅画草虫。近世,如称其“尚无来者”绝非过分之誉。雪涛翎毛、禽鸟画题亦灵动有致,这不但得力于王云、华新罗,而更多的是源于对自然界的深切体验,笔下之形象总能以拟人化的手法而传情脉脉。论者常谓其作为“雅俗共赏”。他设色明快响亮、形象灵动秀丽,虽雅而非孤芳自赏,虽俗而绝非俏媚。他没有步其源远流长的离象得神、离形得似的传统,而是在形似之间求其神似,或可谓似与不似间求似。这一点充分表明着他将本体的自我精神寄托于笔下形象而转达给观者,特别是他并非只偏重于自我表现,而是通过画面产生一种和众多观者共通共鸣的情思。画是曲高和寡为好,还是赢得更多方家及普普通通的观众为好,我想他胸中自有决断。在他时时不忘表达生机时总能转达人类自身的审美情趣,因而赢得更多观众的喜爱。