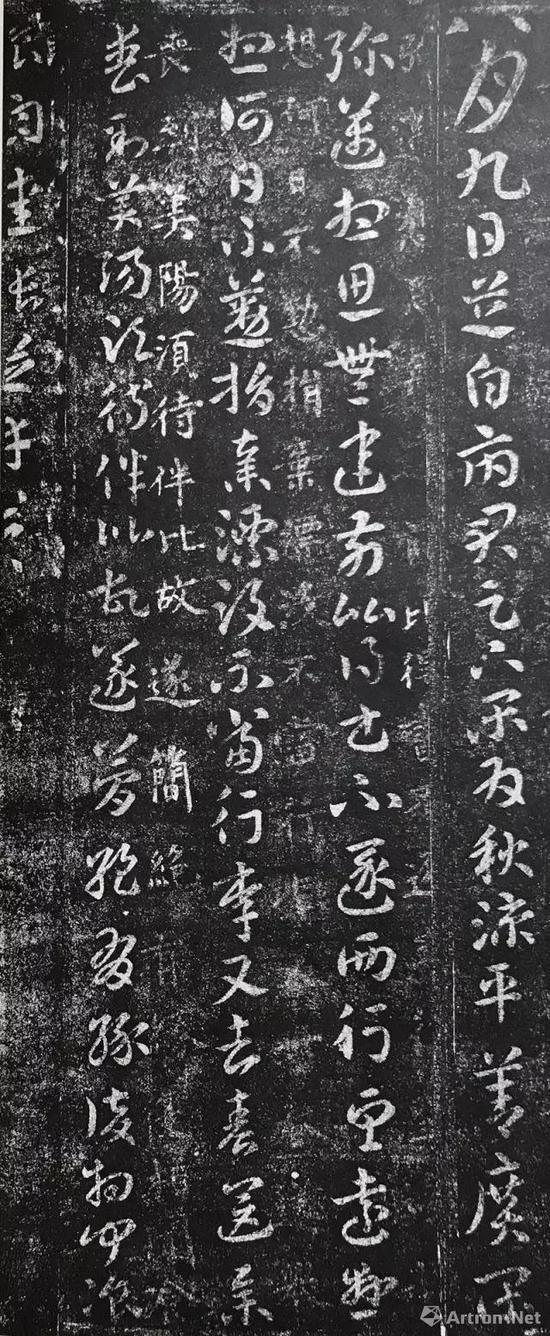

《八月帖》

《八月帖》

草书是在西北战争中产生的,是为了写军事文书更快速,而出土的一些军事文书也与《八月帖》十分相似,所以,学者普遍不怀疑《八月帖》。但是,前三件作品的真伪颇受质疑,因为一般认为汉代的草书是章草,字字独立,不相连绵。

那么,张芝的狂草三帖是真是假?

第一,定伪有无充分依据?

最早把《冠军帖》定为伪作的是宋代鉴定家米芾和黄伯思,但他们没有给出任何理由。到了清代,王澍也是如此。到了现代容庚先生根据米芾、黄伯思、王澍等的结论,也认为是伪作,但他明确说自己是根据前人意见。

实际上,米、黄对书法史发展脉络出现了误判,毕竟在宋代已经看不到汉代草书。20世纪以来,西北考古出土的古楼兰、高昌的残纸,汉晋木牍,让我们看到汉代草书的面貌,虽然未见狂草作品,但有些字迹已经有狂草的影子。

第二,汉代末年狂草是否形成?

在这里,寇克让第一次提出 “西洲书派”的概念。

《四体书势》:“罗叔景、赵元嗣者,与伯英同时见称于西州(凉州),而矜此自与,众颇惑之。故伯英自称:‘上比崔、杜不足,下方罗赵有余。’”

西洲,是当时中国书法最活跃的区域,聚集了很多草书家,除了崔瑗、张超是河北人外,其他人基本是同乡。

王愔《文志》曰:“芝少持高操,以名臣子勤学,文为儒宗,武为将表。太尉辟,公车有道征,皆不至,号张有道。尤好草书,学崔杜之法,家之衣帛,必书而后练。临池学书,水为之黑。下笔则为楷则,号匆匆不暇草书,为世所宝,寸纸不遗,韦仲将谓之草圣也。 ”

寇克让指出,历代研究者错误地理解“匆匆不暇草书”,直到80年代,仍有一些文字在讨论这句话。实际上 “匆匆不暇草书”应该是“匆匆,不暇草书”,意思是草书写起来不容易,匆匆忙忙,来不及写。而非前人理解的“匆匆不暇,草书”,即匆匆忙忙的没工夫,所以写草书。

张芝有一个同乡叫赵壹,写过一篇文章《非草书》。他在《非草书》中说过一句话:“窃览有道张君所与朱使君书,称正气可以消邪,人无其衅,妖不自作,诚可谓信道抱真,知命乐天者也。”

这段话说明赵壹看过张芝写给朱赐的信,虽然不能说明赵壹和张芝是朋友,但至少说明两人的时代是非常接近的。

《非草书》曰:“龀齿以上,苟任涉学,皆废仓颉史籕,竟以杜崔为楷,私书相与,庶独就书,云适迫遽,故不及草。”(现代标点文献)

据寇克让分析,以往对这一段文字也存在断句错误,致史实不明。实际应该是“私书相与,庶独就书,云:‘适迫遽,故不及草’”,是引当年疯狂学草书的人的原话,意思就是说刚才忙,来不及写草书,与张芝的“匆匆不暇草书”是完全一致的。

《非草书》又云:“草本易而速,今反难而迟,失旨多矣。” 这句是赵壹自己的话,也说明,在张芝的时代,草书已经完全不同于本来的样子。

其实,对此的解读,唐人蔡希综与寇克让的观点是一致的,只是蔡希综没有拿出证据,后世的研究者对他的观点熟视无睹。

所以,寇克让认为,在张芝的年代,草书已经从求简转为求难,更为复杂的草书字体已经出现,即狂草。

为什么说是狂草?

首先,唐代张怀瓘的《书断》记载:“伯英章草,学崔杜之法,因而变之,以成今草,转精其妙,字之体势,一笔而成。偶有不连,而血脉不断,及其连者,气候通其隔行。”这段话说的显然就是狂草,说明张芝时代的草书谋篇布局观念已经非常成熟。今天我们看到的《冠军帖》,虽然是宋代的刻本,但是与唐代的文献描述如出一辙。

其次,字体发展变化有其时间规律。

比如,楷书的创始人是汉代王次仲,到钟繇才几十年的时间,到王羲之约130年;行书的鼻祖是颍川人刘德升,两个弟子是钟繇和胡昭,我们称此三人为“颍川门”,是书法史第二个流派,从颍川门到王羲之,行书的成熟不过150年;西周金文分为三期,每一期不过八九十年;隶书分为两期,从秦隶到西汉隶书的成熟为第一期,从西汉到汉末八分书的形成,是第二期,两期都不过百年的时间。

草书从产生到西汉元帝大概是170年,元帝时就有了史游的《急就章》,《汉书·艺文志》著录的《急就章》应该就是史游的真迹。从史游到张芝,足足有220年时间,难道期间草书没有发生任何变化吗?要知道草书几乎是当时使用频率最高的字体,如果不发生变化,是不符合字体发展的一般规律的。

大家质疑狂草在汉末已经产生,还有一个理由:既然张芝已经写狂草了,那么100多年后的王羲之为什么还是写字字独立的今草呢?

寇克让认为,这是因为草书的门槛太高了,王献之以后300年都没有继承者,直到天才张旭出现,狂草才又一次复兴: “狂草是连绵不断的,但狂草的历史是断断续续的。”

第三,宋代能否见到真迹?

南朝刘宋的虞龢奉命整理皇家藏书画,在《论书表》(工作报告)中显示,秘藏张芝笺素及纸书4825字,张芝的弟弟张昶笺素及纸书4070字,又有人进献张芝笺素398个字。

张芝的书法是稀世珍宝,但东晋以来,二王声誉日隆,张芝被二王的光芒遮蔽了,作品数量也很少。据当时的大书法家羊欣(王献之的外甥)说,当时所说的张芝的草书很多都是张昶写的。虽然的确存在这个问题,但不尽然。

张芝的作品越来越少,到唐代张怀瓘的时候,除了皇家尚存真迹外,民间已经不存。宋代张芝真迹是否存世,不见于文献,但大型官刻丛帖,距张怀瓘的时代并不十分遥远,所以宋代还是有可能见到张芝的字迹的。

第四,作伪水平是否足够?

实际上,当代的造假是空前的,而历史上所谓的作伪,远不如今天真赝莫辨,高手可能一眼就可以看出来。

王羲之喝酒后在自己家墙壁上写字,写完就出门了,王献之擦除之后,自己重题一遍,结果王羲之回来后感叹说自己真喝多了,不然怎么写成这样。

晋穆帝命令作假高手张翼模仿王羲之的奏章,然后把假的奏章御批之后还给王羲之,王羲之一开始没有留意,过了几天看出来了,非常生气,可见真伪是可以分辨的。虞龢《论书表》所论的秘藏,只关乎优劣,基本不关乎真伪。

既然说张芝的三件作品是伪作,那谁有这个水平?这与古代的作伪水平完全不匹配。

《淳化阁帖》和《大观帖》中的草书三帖版本并不相同,比如《大观帖》中的 “处”字完整,而在《淳化阁帖》里,“处”被当成两个字。《阁帖》的这些情况,被《绛帖》忠实地传承下来。这说明两个本子来源可能不一样,在宋代由某人作伪的可能性不大。