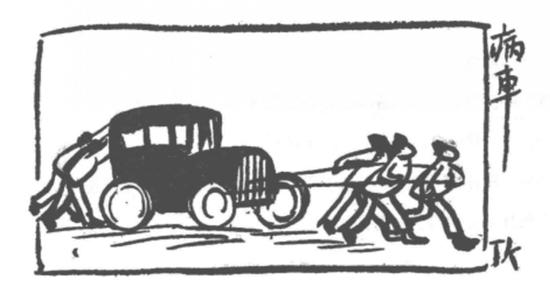

丰子恺《病车》

丰子恺《病车》

《病车》很能代表丰子恺对现代文明的态度,他童年生活在东南地区的乡村,最初对现代物质文明是比较陌生的,听了别人对火车的描述后,他的感受是“觉得可怕”,在多次坐火车之后,他发现火车不及步行或乘船那般充满自由和享受。尽管现代物质文化给人们的生活带来很多便利,但丰子恺认为机器也限制了人的精神世界,使生活的闲适和审美的情趣日益萎缩。从这一点来看,丰子恺对现代社会尤其是机器文明的疏离,是源于他的人生态度。

担忧机器文明对人心灵的宰制,日本作家夏目漱石的立场和丰子恺非常一致。夏目漱石有一部名为《旅宿》的小说,同样写到了火车,他说:“像火车那样蔑视个性的东西是没有的了。”丰子恺在《塘栖》一文中引用了夏目漱石对火车的意见,评价道:“在二十世纪之中,这样重视个性,这样嫌恶物质文明的,恐怕没有了。有之,还有一个我。”他和夏目漱石一样,不喜火车时间和空间的严格约束,偏爱自由的行程和心灵的满足,因此他“谢绝了二十世纪的文明产物的火车,不惜工本地坐客船到杭州,实在并非顽固。知我者,其唯夏目漱石乎?”

机器是现代化最显著的标志之一,不仅改变了人们的生活方式,而且重新塑造了人们的生活态度和价值观念。现代社会中人为机器所制,越来越失去自由意志和心灵的充实,夏目漱石毫不掩饰对现实社会的厌恶,向往超然世俗的生活态度,这影响到丰子恺的人生观,影响丰子恺关注和思考作为人最宝贵的精神世界中的真善美,丰子恺写道:“夏目漱石真是一个最像人的人。今世有许多人外貌是人,而实际很不像人,倒像一架机器。”

苦闷的人生——与厨川白村的同归殊途

现代社会的理性牢笼吞噬了现实压抑与个人心灵自由产生的冲突,是丰子恺思考和观察社会的出发点。他曾谓自己有二重人格,一方面是一个虚伪世俗的老人,一方面是一个天真率直的孩子,他说:“文艺批评家厨川白村君曾经说过:文艺是苦闷的象征。文艺好比做梦,现实上的苦闷可在梦境中发泄。这话如果对,那么我的文章,正是我的二重人格的苦闷的象征。”

这位厨川白村是近代日本文艺理论家,他认为生命受到想实现欲望之力与反对之力的冲突,受到压抑而产生的苦闷有了解脱的需要,成为文艺创造的动力,丰子恺几乎是和鲁迅同时着手翻译厨川白村的《苦闷的象征》一书,他的“苦闷说”多次被丰子恺提及,丰子恺看到困在玻璃瓶里的蝌蚪,被从自然中关进了“商业大都市”中,概括“这是苦闷的象征,这象征着某种生活之下的人的灵魂”,在分析莫泊桑的《项链》时丰子恺说:“……创作出这人间苦闷的象征的《Necklace》来。”他长期生活的上海可以说是近代中国最发达的都市,因此他对现代物质文化下身体与心灵、现实与理想的矛盾有切身感受。

然而和厨川白村不同的是,丰子恺没有和他一样走上一条激烈批判现实社会的道路,而是选择艺术作为解脱“苦闷”的手段。他发挥厨川白村“文艺是苦闷的象征”的理论,就丰子恺自身的创作而言,赞美儿童是他漫画和文章中又一重要主题,因为在丰子恺看来,儿童远离成人世界的世俗和功利,他们的心灵世界更具有人性的真善美。丰子恺将自己的人生态度和理想生活寄托在艺术创作中,他认为艺术可以使人的心灵绝缘于现实,强调“艺术教育的原理是人生不可少的安慰”,他批评当时人:“我看来中国一大部分的人,是科学所养成的机械人,他们以为世间只有科学是阐明宇宙的真相的,艺术没有多大用途。”