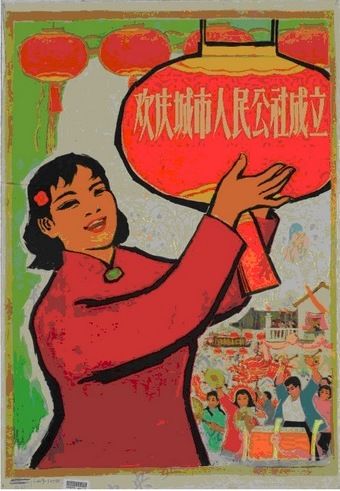

钱大昕、杨文秀的《欢庆城市人民公社成立》(1960年)主题鲜明,以大红灯笼作为欢庆的重要表达手段,很有节庆的氛围。

以“图史互证”的方式解读人民公社运动宣传画中的“红旗招展”,可以加深对此时期艺术与政治关系的认识。“红旗招展图式”与“三面红旗”的口号密切相关;而在这个口号的提炼过程中,也可以看到意识形态政治与口号之间的异常重要的联系。宣传画不管是“红旗型”或“擂鼓型”、“红灯笼型”等等,其共同的特征是政治主题宏大、形势特征鲜明、图式气势恢弘、人物形象庄严等等,可以看作是宣传画中的“交响乐”或“正剧”。

在人民公社时期的政治宣传画中,“红旗招展”、“战鼓擂”、“大红灯笼”等是较为常见的图式语言,成为人们所熟悉的时代视觉图像类型。但是这些图式语言与它们所承载的宏大政治口号一样,与意识形态政治的变化有密切关系,反映出当时体制下各时期的中心任务和核心口号。以“图史互证”的方式解读这些图式,可以加深对此期艺术与政治关系的认识。

“红旗招展图式”与“三面红旗”的口号密切相关;在这个口号的提炼过程中,也可以看到意识形态政治与口号之间异常重要的联系。从1959年夏庐山会议开始把总路线、大跃进和人民公社并列称之为“光荣旗帜”,到同年国庆节的“三大万岁”,再到1960年元旦《人民日报》发表社论中的“三大法宝”,在《人民日报》上最早出现“三面红旗”提法的是1959年12月,在1960年以后“三面红旗”的提法普遍流行。

以下几幅以“三面红旗”为主题的宣传画的共同特点是以红旗为基本图式,“红旗招展”图式语言显然与苏联宣传画的影响关系密切,如《伟大的不可战胜的马克思、恩格斯、列宁、斯大林旗帜万岁!》,领袖在主旗上,下面是更多的红旗招展和在领袖与红旗的指引下前进的人民。在中国宣传画中,这种图式被完整地挪用过来,《总路线万岁大跃进万岁人民公社万岁》(1958年)就是很好的样板。从构图上看,把红旗从横向改为竖向,更突出了三面红旗的高大形象,“万岁”口号也极为鲜明突出,有较强的视觉冲击力。前进中的人物群像的造型是舞台亮相式的,也是这类图像常见的处理手法。这幅作品中的红旗图式成为后来不少宣传画摹仿的对象。

“三面红旗”运动兴起前,“红旗型”宣传画的艺术表现特征已相当普遍。《中国共产党第八次代表大会关于第二个五年计划的建议图解》(约1956年)中的红旗只是作为党的“八大”的象征,并没有在构思和造型上有特别的用意和强调。人物群像以工农为主体,形象塑造手法比较朴素,促进经济生产的创作意向也比较质朴。这可以联系到中共“八大”的主要宗旨来思考那些在宣传画中可能存在的细微区别:“八大”强调的是发展生产,宣称资产阶级和无产阶级的矛盾已结束,反对发展国民经济中的急躁冒进倾向。从这面“红旗”与“三面红旗”的比较中可以思考的是,或许在这种主调与宣传画的图式语言和审美倾向间真的存在某种同构关系。

《反右倾、鼓干劲,继续大跃进》(1959年)在艺术上比较一般,只是把某些民间艺术和套色木刻的元素融合进来。但在主题内容上,在此期的宣传画中颇有重要的意义。1959年下半年开始,全国城乡又开展了一场轰轰烈烈的反“右倾”运动。经过几个月的整肃,对大跃进和人民公社运动的不满之辞从公开场合消失了。于是,新的一轮跃进高潮又在酝酿和掀起,试图用“持续跃进”取得的成绩向国内外证明“大跃进”和人民公社化运动是建设中国社会主义的唯一正确的方向。这幅宣传画正是反映出这一重要的历史背景。

到了1964年,“三面红旗”的提法已经在媒体中开始减少,中国社会的政治运动即将把整个民族推向更加狂热、更加激进的舞台。在这时创作的《高举总路线、大跃进、人民公社三面红旗奋勇前进!》有一种总结性的意义,在艺术上也达到了新高度。画面仍然以红旗为指引,但在构图布局上已不占有重要位置,而只是作为背景,这是否与“三面红旗”提法的逐步淡化也有内在的联系?这种创作上构思心理的变化不一定是那么自觉地与某种口号的使用频率有迅速的、直接的联系,但是大的氛围上的某种变化是会对创作者产生影响的。该作品以几乎是绝大部分的画面位置来描绘工、农、兵、知识分子的形象,四个头像占了满满的空间,其头像的排列甚至有点像马、恩、列、斯领袖头像,这种图式在一般的表现工农兵的宣传画中也不太常见。这四位主体人物的形象的塑造得很成功,在以刚健、英俊为统一主调的审美规范中又有职业特征与人物气质的区别,线描与色彩晕染的结合很自然;其中那位公社女社员的形象描绘得很美好:柳叶眉、大眼睛,十分健康美丽,其肤色在旁边的工人和解放军战士的衬托下也显得分外柔和、丰润;为了强化人物身份和在构图上更加丰富饱满,四种职业道具也起到了很好的烘托作用。

在上述几幅以“红旗”为主要图式的作品中,我们看到“红旗”在中国政治宣传画中的重要作用,在“三面红旗”的时代中表现得特别鲜明。一般泛泛而用的红旗代表着比较抽象的革命力量、人民斗争、胜利等涵义,这是从中共苏区时期的美术宣传中就已经出现的图式,一直发展到“社会主义美术”之中,成为“革命话语”中最简捷、最鲜明、最普遍的图式。但是,在“三面红旗”政治运动中的“红旗”却又具有了鲜明而具体的象征性,成为政治动员的直接象征。更具体来看,毛泽东在1958年5月说的关于“任何一个地方都要插红旗”、“把白旗拔掉”这句话也产生了重要影响,虽然这句话具体是针对当时的整风运动说的,传达下去后伤害了很多知识分子。不管怎么说,毛泽东关于要遍地插红旗的说法一定会对在宣传方面中对“红旗”的形象视觉的重视起到重要影响。也就是在1958年5月中共八大二次会议闭幕后,《人民日报》发表的社论就是题为《把总路线的红旗插遍全国》。

在“红旗”图式以外,“擂鼓庆祝图式”也是比较常见的。这既是对中国传统节庆中敲锣打鼓的借鉴,同时也是革命语言修辞中的常用语。

《把大跃进的战鼓敲得更响》(1959年)是所有“擂鼓”型宣传画中的擂鼓形象最突出、鲜明的一幅作品。画面上五位人物工、农、兵、学(知识分子)、商,工人居中是为了表达“工人阶级是领导阶级”的政治正确性,背景中的线描画表现的是工农业生产,但是由于过分淡雅而显现不出来,只是有背景装饰的效果。画中人物擂鼓的动作很整齐也很自然,气氛热烈,但又有一种比较单纯的击鼓表演的艺术性。因此,这幅作品在擂鼓的鲜明艺术特征上和审美情趣上都达到了很好的水平,但如果以后来越来越激进的审美标准来衡量的话,恐怕又会在主题思想上显得稍嫌单薄。

比较起来,《人民公社好 幸福万年长》(1960年)也是敲锣打鼓,但是更突出的是人物形象、动态的塑造,画面上还出现了丰富的元素:大红灯笼、丰收的粮棉、六畜兴旺……所有图像都是以摄影图像剪贴而成。

虽然不属于“擂鼓图式”,但与这幅作品的表现手法相同的是《总路线万岁!大跃进万岁!人民公社万岁!》(约1958年),也是以摄影人像作为主要艺术手法,但是采用的背景、道具是彩色气球和悬挂的巨幅标语、鲜花、天安门广场,但在人物形象上更突出的是农村女社员,这种头戴花头巾、身穿碎花唐装衣服的女性形象是中国农民的主要代表性形象。一般来说,宣传画中的农民形象的性别之分对政治性问题并没有什么大的影响,但是在审美与性别的关系上却是革命文艺中的重要问题之一。虽然女性性别特征在宣传画中已变得暧昧,女性形象的性别魅力基本上不允许有所流露,在革命英雄主义的审美规范中的女性必须向以力量和阳刚为主体的审美效果靠拢,但是在女社员、女知青中的形象还是具有某种审美上的特殊魅力,在一个还是以男权为主的社会视觉系统中受到特别关注和欣赏。

除了“红旗”、“锣鼓”、“鲜花”以外,“大红灯笼图式”也是常见的图式之一,在表达欢庆、喜悦的主题上比较有效,而且更具有中国民间艺术传统的色彩。钱大昕、杨文秀的《欢庆城市人民公社成立》(1960年)主题鲜明,以大红灯笼作为欢庆的重要表达手段,很有节庆氛围。

《城市人民公社好得很》(1960年)的口号更是折射出大办城市人民公社过程中的某种波折。早在1958年8月毛泽东肯定“人民公社”的名称时,就有了在城市中也搞人民公社的想法。毛泽东在1958年8月19日召开的各协作区主任会议上说:“不论城乡,应当是社会主义制度加共产主义思想。我们现在搞社会主义,也有共产主义的萌芽。学校、工厂、街道都可以搞人民公社。”同年8月,河南郑州市率先实现城市公社化,其后在其他城市也出现了城市人民公社。但是刘少奇主张试办,开始时候对城市人民公社的宣传还比较低调,中央要求不搞群众性的庆祝游行。1960年1月7日,中共中央在上海召开政治局扩大会议,吹响了“持续跃进”的号角。上海会议认为1960年还将是一个大跃进年,提出“三年实现农业发展纲要四十条”、“五年赶上英国”的口号,并要求在城市试办城市人民公社。1960年3月的杭州会议号召加快建立城市人民公社,实现“城乡公共食堂普遍化”。1960年的“持续跃进”是由五大运动即技术革新运动、公共食堂运动、城市人民公社运动、城市支持农村运动和卫生工作运动组成,城市人民公社运动是其中的重点。它秉承农村人民公社运动而来,又是对农村人民公社运动的深化和发展。在巩固农村人民公社的同时,毛泽东希望进一步实现城市的人民公社化,这样既能体现跃进在“持续”,又能证明人民公社确实“好得很”。在1960年3月,毛泽东提出上半年普遍搞城市人民公社试点,下半年普遍推广,要放手发动群众进行。于是在全国各大中城市中的人民公社运动就迅速地、轰轰烈烈地开展起来,到1960年7月全国190个大中城市建立人民公社1064个,占这些城市人口的77%。在1960年4月召开的全国人民代表大会上,“城市人民公社好得很”成为最流行的口号,这幅宣传画反映的正是这种历史背景。因此,在宣传画中的同题创作也不少见。

以上分析的宣传画不管是“红旗型”或“擂鼓型”、“红灯笼型”等等,其共同的特征是政治主题宏大、形势特征鲜明、图式气势恢弘、人物形象庄严等等,可以看作是宣传画中的“交响乐”或“正剧”。因此我们不妨把这类农业宣传画归为“宏大政治口号型”。