一、你怎样看待帖学在书法史上的意义?

张荣庆:我以为,自东晋以降及于今日,以“二王”为代表的帖系书法,是中国书法艺术赖以发展延续的一条主脉。主脉,就是中国传统书法的正脉,或谓主流、正统、大统(参见丛文俊《中国书法史·先秦秦代》卷《中国书史总论》,江苏教育出版社,2002年)。近人马宗霍《书林藻鉴》中有:“书以晋人为最工,亦以晋人为最盛。晋之书,犹唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓一代之尚也。”堪称的论。

晋人书法的集大成者是王羲之,其子王献之成就也很高,唐太宗独尊大王,后世还是以“二王”并称的。“二王”以后,历代高手林立,各领风骚,而莫不受其孳乳,影响之大,既深且远。祖述“二王”的帖系书法,犹如大江之汇众流,奔腾入海,势不可挡,实为中国书法史上一道生机蓬勃的、最为绚丽壮观的风景线。帖系书法是一个大系统,有清晰的脉络可寻。帖系大家们走过的路子以及他们传世的丰厚的高雅经典性的作品,给无数学书者以无限启示,成为人们取法精进的渊薮;尤其“二王”书风,乃是学书者须要反复琢磨的、取之不尽用之不竭的大宝藏。

徐本一:在书法最高层面,无所谓帖学、碑学;作为书法创作的历史现象才有了帖学、碑学的分野。

曾国藩与何绍基在讨论书法时,曾提出以乾、坤二卦来喻书法。他说:“即以作字论之,纯以神行、大气鼓荡、脉络周通、潜心内转,乾道也;结构精巧、向背有法、修短合度,此坤道也。”我以为此亦符合碑学与帖学的特征。碑学,乾道也;帖学,坤道也。碑学,构建阳刚之美的一极,帖学,构建阴柔之美的一极。两极作为相互的参照,相摩相荡,“刚柔相推而生变化”。这是就大趋势言之。碑学的阳刚之中有阴柔,帖学阴柔之中也有阳刚。碑学与帖学正如乾、坤两道的运动变化推动书法的发展。

帖学的精义是中国文人审美的日常化,审美作为生存方式的重要方面凸显出文人精神的关注点与超越性。由此,书法渗透生命时空的细节中,随境适情,记录和表现出人在生活场景中的感受,书法,成为须臾不离的良朋。

陈振濂:从三年前开始,我即对帖学产生了较浓厚的兴趣。曾连续写过“新帖学论纲”系列文章共3篇约五万言。记得当时曾经有一个基本观点,即以为今天的帖学从宋初以来已有千年,但却是通过刻帖而形成的。而在近百年大批新出土的墨迹面世,以及开始有一流的彩色仿真印刷品之后,我们忽然发现,所谓的千年以来的帖学,其实在理解原有的二王笔法方面,几乎就是一种“误读”。因为它是把后世刻帖所有的平铺平动的笔法误以为是魏晋时期的二王所代表的裹束、扭、绞转的上古用笔特征。因此,提倡新帖学的目的,正是应该从寻找、还原上古到中古时代用笔基本形态与特征出发。

孙晓云:阮元在《北碑南帖论》说:“晋室南渡,以《宣示表》诸迹为江东书法之祖,然衣带所携者,帖也。帖者,始于卷帛之署书,后世凡一缣半纸珍藏墨迹,皆归之帖。”宋代淳化三年,太宗拿出宫内所藏的历代法书墨迹,命编次、摹勒、上石、墨拓,分赐大臣,是为《淳化阁帖》,为历代法帖之祖。以后相继翻刻的《戏鱼堂帖》、《二王府法帖》、《大观帖》、《绛帖》等,生成了以“帖”为“学”的广袤土壤。由于后代不断翻刻《阁帖》,各种拓本鱼龙混杂、真伪难辨,给后人临摹法书造成了不小的误区。康有为在《广艺舟双楫》说:“故今日所传诸帖,无论何家,无论何帖,大抵宋、明人重钩屡翻之本。名虽羲、献,面目全非,精神尤不待论。”明、清“馆阁体”的出现,使得“帖学”丧失生机,笔法尽失。

胡传海:在写字人脑子里不是写帖的就是写碑的。就像不是男的就是女的道理是一样的。碑帖合一就是不男不女有点中性的味道。那么在中国为什么带有女性意味的帖学的地位比较高?因为主导中国艺术的是老子的思想:柔弱胜刚强。飘逸、洒脱、流便、自然都是符合这种要求的。就像大多数人喜欢白面书生而不太喜欢怒目金刚的“杀胚”(孔武有力的人)。我们都会说写帖的笔下比较弱,但很少有人会说王羲之笔弱。因为王羲之是完美的,各种因素正好到位,历史上只有个别人说王羲之不好,这样说的话等于说自己是白痴。

二、“二王”书风的魅力在哪里?

张荣庆:我学书是主宗“二王”的。“二王”暨王氏一门法帖,主要是小楷、行书(含大量行草书)以及草书(少量章草多为今草,有些可视为后世狂草的滥觞)。今见真迹惟存王珣《伯远帖》一种,其余皆是唐人临摹或单帖、丛帖、集王刻本,即此亦甚珍贵。平时通临不多,大多是拿来看,偶临数行甚至挑出单个字猛练的情形,则常有。在读帖、临写和交叉进行当中,经常是写过一段时间,又回过头来琢磨“二王”的东西,如此往复不断。每次看,都有妙不可言的新鲜感,觉得足资取法的东西几无穷尽,生发出许多联想,且又每因学之不能及而望洋兴叹。以上是我学书当中的切身感受,“二王”书法何以有如此之魅力呢?一句话,是因为它太好了。《书谱》谓:“夫自古之善书者,汉魏有钟、张之绝,晋末称‘二王’之妙。”又云:“元常专工于隶书(按即楷书),伯英尤精于草书,彼之二美,而逸少兼之。”“二王”(当然主要是“大王”),可以说是“入古出新”的最高典范。书法到右军之手,在楷、行、草三体上独能继轨前贤而裁成新样,从者如流,动成楷模,此其一。其二,是使古法用笔臻于完善,观其书迹,发笔出锋如抽刀断水,点画之质量,极虚灵挺拔之致,真可谓挥运之际,左右逢源,穷极变幻,出神入化;后之书家倾力学之得其一二即可名世,殆无能出其右者。其三,是品位超绝,风流蕴藉,气象万千;综合前人所评,乃是率意和精能的高度结合,秀润和雄强、阴柔和阳刚的高度结合,可以说达到了艺术境界的极致,这也正是中国传统文化艺术最为推崇注重的中和大美之所在。

徐本一:“二王”的魅力,就是历史的魅力。具体到王羲之传世的作品,确实有使人倾倒叹服之妙。细细品味他的书札,精微的变化如此生动自然,而又常生常新,没有重复,没有刻板。这种原创显得如此丰赡,一个人成就了一个体系。

在一件书法作品中,能否表现个体生命体验和想像力,细腻而深切地发挥独特的感受,王羲之的尺牍书是杰出代表。思想借助可感觉的视觉形式表现出来,让笔墨从你心中流过,或者说点画的痕迹承载你的心智,王羲之是第一人。从此,书法创作被深入到智性化了的审美个体之中。

我个人的体会是,作为帖学原典的“二王”并非是一个封闭的体系,历史表明其有将人引向开放与生长的无限可能性。“二王”具有亲和力,仅就形质而言,它能融合到其他风格中,如盐入水,不露痕迹。王羲之的精妙与洒脱更有难以企及之处,后之来者往往不能两者兼备。有人将王羲之的书法评为“雄秀”也是有深意的。“雄”与“秀”看似相对立的两极,而能将两极协调起来,正是刚柔相济、阴阳二气调和的表征。而其笔法不仅有高度的技巧性,也有普适性,“写”的意趣被更突出地确立了起来。

陈振濂:关于二王的书风魅力,我以为,仅仅把它看作是一种书体(行草书)的艺术魅力,与篆隶楷和狂草并列,是远远不够的。二王书法的魅力,更在于它的文化性——它与中国古代社会的文人士大夫文化互为表里,从而形成以汉字书写(它本是技术性过程)进而展现中国传统艺术与人文的精神形态,从而构成一种典型的文人艺术历史形态。这是一种“技进乎道”的极佳范例。因此,二王书风魅力在我们看来:不仅仅是一种书体一类书风或一种技巧,它的效能是多样化的,综合性的,它代表着一种横跨千年的中国文化精神。遍观中国书法史中的任何一种书体(篆隶楷草)或任何一种风格,绝无能与“帖学”与二王相比肩者。

孙晓云:王羲之及“二王”书风的出现,标志着中国书法作为“法”的全面成熟,标志着“隶化”与“美化”、笔法与视觉完美的统一,标志着书法史上一个无与伦比的高峰。是那个时代孕育了无数的契机,造就了英雄,造就了天才。

胡传海:如果说帖学在书法史上有什么意义,我以为最重要的就是它的系统性和完整性,在帖学里有一流的大家和最经典的范本。书法史的主流是由帖学构成的。如果抽去了帖学的这部分内容,那书法史也几乎就失去了它存在的意义。“二王”是帖学的最高成就,那它书风的魅力究竟在什么地方?那就是“正好”两个字,在适当的地方、适当的时间运用了最适当的方式。它没有不及和太过的缺陷。还有它追求的美学境界也是最高的,技巧也是最高的,风格表现的完整性与作品所要传达的心境也是完美地融合的。正因为这样,要达到这样的高度在后人是很难做到的。就以宋四家为例,米芾猛厉,根本就不符合这个要求;苏轼局迫也离的太远;黄庭坚虽说有荡漾之致和悠闲之美,但他有摆布之弊;所以,在当时的人最佩服蔡襄,有没有道理?原因在于调子高,气息好。他不好在哪里?太保守,没有突破的意识,所以,其他三家的成就要远远超过他。这也说明书法总是要发展的,墨守成规是傻瓜。所以,在一定程度上说你写好你的字,不要去管太多的王羲之,他是他,你是你。他大突破,你小突破就可以了。搞这一行要成大气候绝对要有天赋,没有这点,写字就只能自娱自乐了。看书法家有没有艺术感觉,没有的话以后就没有必要再去太勉强、死吃这碗饭了。

三、如何理解“用笔千古不易”?

张荣庆:这句话出自赵松雪《定武兰亭十三跋》中的一跋:“书法以用笔为上,而结字变须用工;盖结字因时相传,用笔千古不易。”赵子昂在这里点明了两层意思:一是用笔和结字都很重要,而用笔是第一位的;二是结字(按可视为书法面目),可以因时相传,因人而异,然而作为书法之最为核心的用笔,则是千古不易的。特别需要明确的是,赵所说的“用笔”,乃是指历来书家视为珍秘的“古法用笔”。

古法用笔亦如汉字书体(字体)一样,都曾有过一个发生、演变和成熟完备的过程。从书史看,东晋“二王”时代,五体具备,篆隶之外,楷、行、草之形制亦趋于稳定,此后再也没有新的书体出现。古法用笔经“二王”熔铸,遂亦达至空前完善,所以赵跋又说:“右军字势,古法一变,……故古今以为师法。”古法用笔,产生发展并完善于人们写字尚无桌椅,即所谓的“席地而坐”的时代,唐人仍沿用“二王”古法,观《书谱》等唐人墨迹,可窥其仿佛。唐末五代至北宋以来,由于桌椅的普遍使用,人们写字的状况因此发生很大的变化,浅薄之徒图便因袭,导致古法的流失,而有识之士,则仍千方百计追寻和保存古法,如此代代传承,大体保证了中国书法艺术的健康延续,这是很值得庆幸的。关于古之笔法是怎么回事,可参见《沙孟海论书文集·书法史上的若干问题》和孙晓云《书法有法》。

徐本一:赵孟頫提出“用笔千古不易”,是相对“结字因时相传”而说的。比起“结字”的变化,“用笔”有“不易”性,即“笔法”价值观念的确立与应用有恒定性。笔法是历史传统形成的共性,有“不易”的原则。笔法的共性与个性的关系也不是绝对不变的,个性的创变是共性发展的来源,因此,笔法的发生、发展也是一个历史过程。重要的是,对笔法价值的漠视、误读,就不会对书法有透彻的理解,积累数千年的艺术高度也将降低。一部书法史,在这个意义上,也就是笔法的成长史。

笔法是一件作品创作全过程的实现,仅仅以点画的生成是不够的,还必须关注点画之际的连续性。黑生成于白,白统摄于黑。点画的实态是技法的起点,点画的流动是技法的虚态延续。笔法涵括了功与性的内容,创作者一切的细节呈露在笔法中,笔法在广义上实现了笔意与笔势。

对笔法的重视仍然有现实意义,尤其在中国书法的现阶段对笔法深刻的关注,是深化创作的重要切入点,也是中国书法传承的关键处。正是这种看似形而下的层面才是不至于使形而上失落的所在。一位西方的经济学家说:“文明靠创造不同于暴力和劳作的刺激行为及从事和享受这些活动的技巧组成。最刺激的良性行为要求最高的技巧,不幸最渴望强刺激的人大多数不能和不愿学习这些技巧。”赵孟頫如果听到这段话,也会欣然大笑了。

陈振濂:到了二王魏晋时代,只有古体与新体之分,庾翼的“家鸡野鹜”之讥,王献之的劝父“大人宜改体”,都证明二王书法是一种新兴的、尚不稳定也还未被当作权威认可的类型。既如此,它当然也还无“法”可谈。它还处于一种冲击权威、开拓创立新范式的过程之中,还不会有过早、过急“立法”的意愿。若不然,王義之不是作为一个创新家开拓新时代的形象,决不会有今天这样“书圣”的至高的地位。它与我们今天一厢情愿地封赠“二王笔法”之类,在心态上相去千里,不可以道里计。既如此,则古之笔法是否失传的命题,至少在“帖学”上说就不太有价值。因为当时二王并无固定的成法。关于这个问题,我以为应该用一种开放的态度来对待之,世无成法,每个时代的法都是对应于特定的时代,即使“失传”了也未必可惜。更进一步的认识,则是一代有一代之法,有追逐古法的时间,不如去创造新法。

孙晓云:以右手“经典”执笔法有规律地来回转动毛笔,令笔画纵横自如的方法,即是“笔法”。运用这种“笔法”,即是“用笔”。李煜的“擫、压、钩、揭、抵、拒、导、送”,崔子玉的“永字八法”,欧阳询的“三十六法”,古代诸书家论用笔,实际上大同小异,只是从各自的角度、体会出发,说法不同而已,围绕着转笔的技巧和方法的中心没有变。

胡传海:书法作品技法是很重要的,所谓“用笔千古不易”,要说用笔孙过庭是一流的,他太懂了,那为什么还是不能和王羲之比?就是因为“派头小”,喜欢斗奇炫巧,这种档次和从容是不能相提并论的。所以,书法到了最后还不是技巧的问题,是气质问题,人的质地好,品种优良,这是没办法的事情。王南溟和我说上海某一名家,在中学的时候就是每天要写一大叠纸直堆到齐腰高,但是直到现在为什么他的线条还是软软的?我说我也搞不明白。我想这大概是先天条件不好的,但后天很卖力的那种。

四、古之笔法失传了吗?

张荣庆:南京孙晓云去年(2006年)元月初在北京中国美术馆举办个展,反应很好。过后,我写了一篇约8000字的文章,题目叫做《一个追寻古法的成功范例——关于孙晓云的话题》,部分刊发于《中国书法》杂志,《书法导报》全文登载。晓云学书,得其外祖朱复戡先生真传,朱先生用笔是沿用古法的。晓云贵在知其然还要知其所以然,因倾多年之精力撰成《书法有法》一书,是书在部分篇幅是对古法用笔所做的周密而深入的考察和梳理,可以说是在沙老研究的基础上更进了一步,具有相当高的实践价值和学术价值。

由此看来,古法用笔应该说在今天还没有断线。但古法用笔既无条文规定,又是操作性很强的东西,重在体悟古人用笔(用锋)的基本要领,并加以灵活运用。现今写字的大体分为二途,一是遵循古法,力求接近同古人的距离;一是“无法无天”,任意而为。这也容易判别,观其写出来的东西,便可一目了然。

陈振濂:讨论“古之笔法”是否失传,我以为要以一种历史的眼光来对待。因为今天我们所谓的“二王笔法”、“魏晋笔法”,是站在今天人学习二王时的立场而发的,但它并非是两晋时期的书法“本相”。而在从甲骨文、金文到小篆、汉隶的时期,都是以石刻为经典的历史时期。书法在当时是先写后刻,以刻为终极效果。在那样的物质技术条件下,不可能有“笔法”的产生——首先是书写用笔不是最终效果,它并不独立而必须依靠于刻凿,那么连“刻法”也没有,又何来“笔法”?

孙晓云:古法用笔,与书写所处的环境、桌椅的使用、采用的姿势、所用的工具有直接的关联。“古法”即指将纸拿于手里书写时所用的笔法。“古法渐衰”是由于使用了桌子,这种无依托的书写方法就逐渐消亡了。在唐代,“古法”的“绝唱”已奏响了序曲。在启用了桌椅后,书写时臂腕有了依托,却在无形中模糊、淡化了笔法,以至最终遗失了笔法。

胡传海:书法作品的精良是第一位的,这其中就有运笔的问题。运笔有没有问题,正楷看点画,行草看转折。整个过程要有起伏感,好的运笔像在纸上跳舞。像拖地板一样那就说明他没有对用笔高度重视。我觉得董其昌作品的用笔过程看得特别清楚。

五、怎样理解“惟笔软而奇怪生焉”?

张荣庆:这句名言出自传蔡邕《九势》。我们的祖先在很早以前(起码可以追溯到殷商时代)就使用毛笔了。中国书法之成为一种独特的艺术形式,跟使用毛笔有至为密切的关系。毛笔在不知法为何物人的手中,起不了什么作用,但在书法家那里情况就大不相同了。蔡邕是大书法家,时值东汉末年,制笔技术已相当精良,他染翰作书,即以相对于竹木棍要柔软的毛笔蘸墨在竹木简牍或缣帛(纸虽已有了,但尚未广泛用作书写的载体)上写字,点画的意态,竟能产生非常奇妙的千变万化的艺术效果(或谓感染力),所以他才发出“惟笔软而奇怪生焉”的感叹。然而所谓的“笔软”,亦并非惟软是则。中国的毛笔一向讲求“尖、齐、圆、健”四德,笔头无论是用兔毛、鹿毛、狼毛或羊毫,是皆以刚柔相济,适宜提按使转为旨要的。

孙晓云:“惟笔软而奇怪生焉”是蔡邕提出来的。毫硬则挺,挺则有弹性,有弹性才适合于转笔。“书法精微,挥运之际,全赖笔毫相称。”唐末五代,出现了以纯羊毫做的“散卓笔”,无硬毫作笔心,较软,不是当年毛笔的主流。但同样能写出笔画圆润、饱满的字,使用时笔根部不泡开,起硬笔心的作用。唐以后的毛笔做工更加考究,明清以来,笔毫的长短软硬已逐渐不针对古法转笔的要求,书家若也不用古法,倒真是可以“不择笔”了。

胡传海:以前用的是以狼毫笔为主,现在人有了羊毫和兼毫,加上有些人采用高执笔,所以,在偃仰起倒的过程中有了很多意外的效果,我看到过一些人写草书就充分运用了笔软的特点,写出了原先无法预料的感觉。

六、帖学与碑学在用笔上的异同?

张荣庆:究其实质,在用笔上写帖、写碑没有什么不同。若论不同,只是喜用之毛笔上或有差异,但也不尽然。写帖的为了便于使转表现点画的斩截和爽利,讲究用硬毫(狼毫)、兼毫(如七紫三羊)或加健羊毫(如大小白云)笔,笔锋一定要尖。写碑的为了要表现点画的苍茫和所谓金石味,则喜用长锋羊毫,笔锋不讲究尖。但也有写帖用长锋秃毫的,观其作品总感觉不大对劲;孙伯翔先生写碑不用长锋笔,却照样很好。

陈振濂:首先是“帖学”在书法史上的意义之评估,我以为这个命题,应该分为两个方面,如果是以二王之晋人帖系为代表的广义上的“大帖学”,那它的书法史意义几乎无与伦比。因为在中国书法史上,还没有一种传统、一种风格形态与技法系统,还有书体承传,是像二王的帖学这样,代表了中国书法的精髓与根本。但如果是以宋初《淳化阁帖》为代表的狭义上的“小帖学”,那它除了在延续二王魏晋的观念与大致的风格体式方面有功于史之外,在真正把握、理解、阐述、解读魏晋法帖方面,却是出现了明显的偏差,因此,它在书法史上的意义却是得失参半。尤其是在技法层面上说,它是“失”居大半而甚少有“得”。今天我们提出“帖学”讨论,应该对此有一个冷静的估计与相应的定位。即使是在今天我们也在研究与提倡碑学,但据愚见,如果说今天我们倡导“碑学”,是基于它的艺术元素过于充沛,因此会有一个“魏碑艺术化运动”的话,那么“帖学”在本质上,却是属于人文的、文化的(当然是综合的)。这即是说,碑学之艺术与帖学之文化,构成了中国书法史上的两极,也确定了帖学与二王统系的核心价值内容。

孙晓云:我们在论及书法时,嘴上总离不开“帖学”、“碑学”。其实,清代乾、嘉之前,是没有“帖学”一说的。“帖”,最早是指写了字的奏事的小纸片,魏晋人的“法书”就是写在小纸片上的。由于“完法”后,晋书便成了历代书家临摹效仿的“法帖”。所谓的“碑”,就是先将字书写上石,再刻之。法帖一类虽刻于石,但还是属于“帖学”。帖学用笔是毛笔锋颖所直接表现出来的书写效果,而碑学用笔在原碑上所反映出来的“方头錾齐”绝非书写的原样。

胡传海:其实,写碑和写帖无多大区别,关键还是在用笔的好坏与否。写帖容易写熟不容易写生,你很难在造型上有突破,因为它很完美。所以,写帖的很容易有似曾相识的感觉。写碑容易写生但也容易写怪。以前一般人写碑是去求力而不去求形的;但是现在的人写碑是求其趣的,所以,对其造型非常感兴趣,但往往过了就流于怪。那么长时间人们都从事帖学,是因为搞这门功夫的都是历史上脑子最好的,所谓的碑大多数是下人瞎弄的,直到清末才有人将其整理为一门学科,当时的目的就是希望有新的眼光和视野来重新看待碑的意趣。上等人要搞碑也是放在重要的场合,也要书刻俱优,绝对精到。这和一般地放在墓地一埋了事的墓志之类的有所不同。其实,底层的人在古代要发出声音是很难的,不可能有很多条件通过布帛和纸的方式把他们的笔迹留存到现在。所以,碑刻及摩崖可能是他们流传笔迹的最好方式。

七、今人与古人有无差距?差距在哪里?

张荣庆:有相当大的差距。差距主要在于:今人不如古人心静(亦可作“心净”),多是心态浮躁,急功近利;功力技法不及古人,“继承传统”成了口头禅,深入的程度比古人相差甚远;学养这一块更不及古人,好多人只是单纯练字,根本忽视学养的增进。所以,大家(当然也包括我自己在内)都面临着一个继续调整修炼心态和功力、学养上继续补课的问题。修炼技法固然很重要,我以为炼心和增进学养则更显得重要。

徐本一:我常想古人中像张融这样的人其实很少。张融说“不恨己无二王法,但恨二王无己法”,其精神是高蹈的,但如何落到实处,使人不得不产生疑问。张融凭此言而名传书史,可惜其书作不传,终不识其庐山真面目。古人师法讲传承,笔法讲谱系,在大的有序之中并不限制无序的流变,代代有创造,形成丰厚的历史积淀。今人与古人在书法的知性上不会有很大区别,但总体上来说古人保守,今人解放;古人严谨,今人疏狂;古人讲礼,今人求利;古人安分守己,今人做大做强。厚古薄今不好,厚今薄古也未见得好。

陈振濂:说到今人与古人之间的差距,我以为最大的问题并不在于技术上,而是在于观念与心态上,若仅仅论书写技术,以今天一个全国书展参展作品的总体水平论,恐怕可以超过任何一个历朝历代的书法水平。至少在总体概率上说是如此。尤其是书法走向展厅文化、走向艺术化之后,书法家们对技巧的揣摩精熟与研究透彻,更是古人未可想见的。但我们今天书法家最缺少的,却是一种对书法所持的“平常心”。在一个“竞能争胜”的展厅文化规定下,当代中国书法家很难以一种沉稳平和之心来对待书法创作,而不得不被逼得心浮气躁,特别是以一种“快餐”式、“速成”式的目标追求,来取代了水滴石穿式的培育与养成。因此,在当代中国书法界,讨论极具人文要求的“帖学”创作,论技术水平并不乏优秀者;但若论全面综合素养则令人大跌眼镜。不仅仅是写错别字问题,书法家写诗号为格律实则打油,及至写古文半通不通,甚至缺乏应有的常识……因此,若详论今人与古人的差距,我以为应该放慢书法界“竞争”的节奏,让更多的急功近利无用武之地。而大力提倡专业学习尤其是读书,并且要具有相应的指标体系,如果能这样,则今人的劣势会慢慢转换,再加上在技术上的优势,当代中国书法在帖学方面,应该是最有希望的。

孙晓云:今人以“提按”的用力轻重造成笔画的粗细,而古人则是以转笔的“取势”发力轻重造成笔画的粗细。今人不转笔,以目取形;古人是转笔,以势取形。完全彻底的两回事,决不可同日而语。在古人的书法字典中,是没有“提按”二字的。

胡传海:我总觉得现在人写字技法要比古代人好多了,很多小青年的作品都可以放进博物馆收藏,因为,我看到好多古代作品远远不及他们“写”的好,这点你只要看书法三十年来的变化就可以知道。但现代人也有一些方面终是和古人有差距的,古人作品中所体现出来的那种修养和气息是我们欠缺的,还有古代大家的作品所达到的高度还是我们现代人无法企及的。也就是说普及水平超过了古代,高层的水平还是没法比。经典还是经典。

书法家和书法艺术家完全是两回事。在中国历史上有太多的书法家而只有不太多的书法艺术家,为什么我们必须还要有这么多书法家存在?一是很多人喜欢,你不能去阻止别人的爱好。二是很多人并不知道自己有没有这方面的天赋。三是书法必须有一个长期的技法训练的过程,等到这个过程弄下来想收手都已经很难了,没有天赋他也不想退出了,所以这么多书法家就存在了。哪些人只是写字而不是艺术,从古代到现在可以罗列出一大批人,反正很多人肚子里是清清楚楚的,只有脑子有问题的才会说出他们的名字,不就是混口饭吃吃吗?

八、点出5名你认为目前写帖比较好的青年书家(50岁以下)。

张荣庆:写帖的青年高手可是不少了。姑且举出几位比较熟悉的朋友,如北京的李有来、王学岭,浙江的陈忠康,江苏的陈海良,还有山东的嵇小军。他们都是聪敏过人,书作气息很好。

陈振濂:我以为当代中国书法中帖学方面的名家最多。只举5名或10名很难概其全,如果不考虑资历与年龄,在全国选出100名帖学专家,其水平绝对可观而且并无滥竽充数之嫌。因此,就当代书法而言,帖学的开拓与创新,应该是最有希望,也最有成功率的。

胡传海:现在年轻人写得好的很多,《书法报》要我点五个人,我只能点几个熟悉并且看到过原作的,陈海良的小字很好,写得很精,李双阳的气息及墨色很好,他还有潜力,龙开胜的字掌控得很到位,宇文家林帖的感觉把握得很准,贾长城的字流美洒脱且有趣味也是很好的……

九、你认为有必要谈及的其他问题。

张荣庆:我的一个基本认识是:学书,不管你是走帖一路还是走碑一路,“二王”都是绕不过的。我讲绕不过去,绝非因为我个人是学“二王”的,就故意把“二王”捧到天上去,借以抬高自己的身价,亦非指单纯地临写,而是着眼于领悟“二王”书法所达到的那种极高雅的艺术境界,那是蕴含了中国书法艺术精髓内核的东西,是代表了中国书法艺术精神的东西,因此最当重视和体味。当今乃至以后的学书者,倘欲追求高境界,“二王”书法都是不可能绕过的。我曾在不同的场合多次讲过这个意思,今天不妨再说一遍。

徐本一:我们已经历过集体无智时代,文化的建设远比文化的破坏要困难得多,真正的文化复兴还需要一个世纪,并且没有负面的干扰。书法是中国艺术的核心,有人提出疑问,但不可否认的是,如果没有了书法,中国文化的重要基因也将不存。如何发展具有中国民族精神的文化,书法是最具价值的资源之一。有识之士对此已经有了清醒的认识,而利用发展却有待广大今人的内心感动并能付诸实践。

陈振濂:我写的三篇论文,即是从不同角度对二王前后的书法用笔法进行了认真梳理以及寻找出它的基本规则,并进而分析它的社会生活原因与物质、环境诸方面的条件支持,综合而成的。其中有两篇论文,曾发表在上海博物馆主办的“中日书法研讨会”论文集,与《文艺研究》学术刊物之上。这三篇文稿,后来都收入《浙江大学美术文集》。其后的一段时间里,兴趣转向碑学研究,对帖学研究的思考,遂暂时停顿下来。故而《书法报》此次重提“帖学”,邀我参加讨论,颇感兴趣盎然,或正好可以把曾有过的研究心得提出来,与同道专家们作交流。

孙晓云:书法发展到清末,后期“碑学”实际上已不自觉地进入“无法”阶段。康有为《广艺舟双楫》的问世,是“无法”的呐喊和宣言,从理论上肯定了“无法”,书家从整体上自觉地、彻底地进入“无法”的时代。坦白地说,我们学“传统”,充其量只是将字形结构、笔画粗细临得像一些罢了。20世纪出生的人,如若没有笔法的承传,是完全不知道、不了解笔法了,更何况运用笔法。当自觉地进入“无法”阶段,尚有逻辑思维的人们就会发现,汉字的造型已变得无关紧要。从竭力变形、夸张,至完全取消汉字造型,“现代书法”顺理成章,可以完成在一夜之间。

胡传海:什么是好字?那就是字是活的,里面有出彩的地方,有亮点,有鲜味,气息好,调子高。这是书法艺术家的字。而基本功很好,但写得比较平,说不出什么好与坏,这是书法家的字。其实很多学者字也是这个水平。现在我觉得厘清这两类人的不同点在目前来说是比较重要的。至于写帖还是写碑的这是无所谓的。只要达到目标,采用什么方法是次要的。由于我自己也写不好,再瞎说就要被人骂了,就此打住。

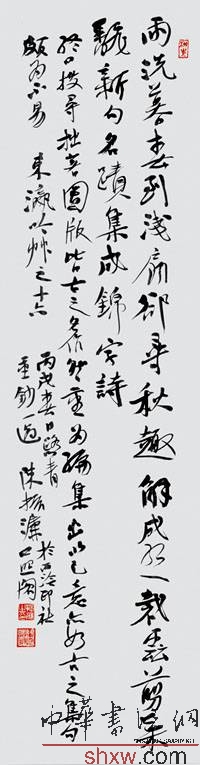

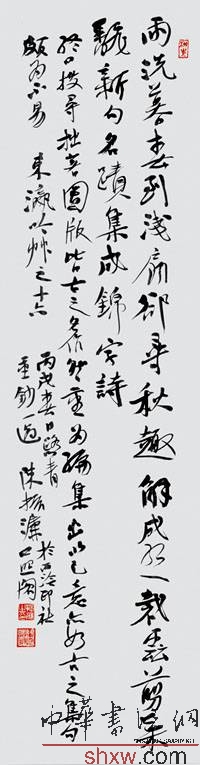

陈振濂书迹

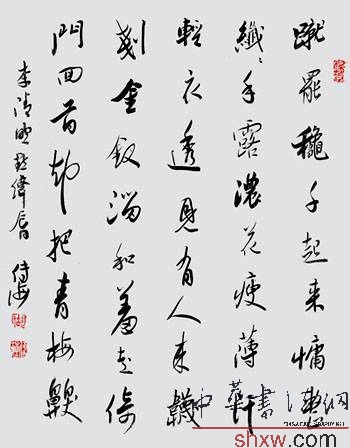

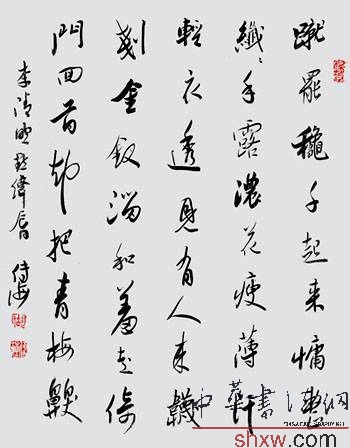

胡传海书迹

孙晓云书迹

张荣庆书迹

徐本一书迹