俞平伯先生书札

俞平伯先生书札

晓剑

2013年1月18日,在椒江的千禧书店买了一本《俞平伯年谱》,是2000年为纪念俞平伯先生百年诞辰,由孙玉蓉编纂,天津人民出版社[微博]出版的,我手头的这本是2006年10月第二次印刷的版本。于是,利用春节前后的每晚睡前时光,在灯下捧读这本《俞平伯年谱》。

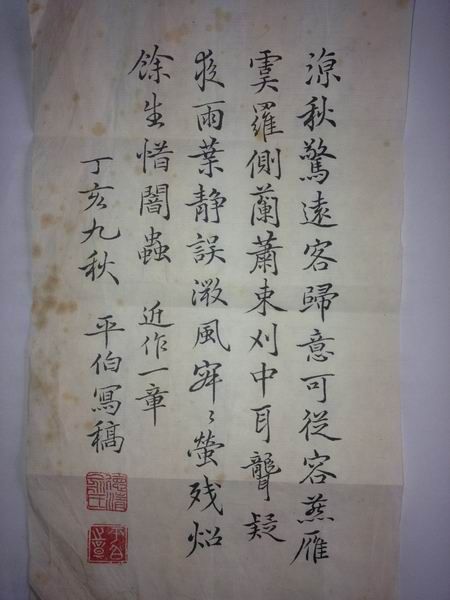

读年谱,看到的是俞平伯先生丰满的一生。俞平伯(1900年-1990年),原名俞铭衡,字平伯。现代诗人、作家、红学家。清代朴学大师俞樾曾孙。与胡适并称“新红学派”的创始人。他出身名门,早年以新诗人、散文家享誉文坛。他积极参加五四新文化运动,精研中国古典文学,执教于著名学府,是一位热忱的爱国者和具有高尚情操的知识分子。 于是,萌发一个念头,如果能收藏俞平伯先生的书札片纸,不也是一件挺美的事吗?读书之余,有空就上网闲逛,终于在某一天,发现孔夫子旧书网上有卖家拍卖一张俞平伯先生的书札,尺寸不大:

长15*宽25(cm) ,看着挺满意,于是参与竞拍,没想到就到手了。

正月十六,这张俞平伯书札通过快递到了我的手中。我对书法是外行,因为之前读香港董桥先生的一篇文章,知道俞平伯先生擅长一手簪花小楷,字非常清秀,前段时间读的《红楼梦八十回校本》的封面书名,就是这样的一笔小楷,因此看着赏心悦目。落款是“丁亥九秋”,就翻出手头的《俞平伯年谱》,查到丁亥年是1947年,也就是民国三十六年。翻到第240页,有一条记录:

10月29日

农历丁亥年九月十六日,乃(俞平伯)结婚三十周年纪念日,作《丁亥九秋赠内子五章》,后收入《俞平伯旧体诗钞》。

由于手头没有这本书,所以暂时不能知道这张手札是否就是俞平伯当年结婚纪念日送给夫人的手札,于是继续翻年谱,看到这样一条:

9月上旬收到朱自清9月4日来信,信中谈及俞平伯的作品《客归》,认为“意新语工,读之慨然”。页末的备注写着:根据朱自清的评价,估计《客归》是诗,此作今已失存。

读到此处,心中一动。书札的正文,开篇第一句就是:“凉秋惊远客,归意可从容”,莫非这就是当年写给朱自清而又散佚的亡稿?姑且存疑。

循着“凉秋惊远客”这首诗作的原文,继续探寻。在百度输入“俞平伯凉秋惊远客”,搜到发表在1986年12月6日《美术报》上的署名为唐吉慧的一篇文章,其中第五段提到:

“俞平伯先生家学渊源,是国学大师俞樾的曾孙,能写诗、善填词,还能写一手清正的二王风韵楷书,真正是从唐诗宋词里走出来的真名士。这丁亥九秋写给黄裳先生的诗稿,“凉秋惊远客,归意可从容。燕雁虞罗侧,兰萧束刈中。耳聋疑夜雨,叶静误微风。寂寂萤殘照,余生惜暗虫。”诗好、字好,曲园老人“口摹苫帖教重孙”的景象依稀闪过眼前灯影。

读到这里,这片书札终于有出处了,翻到年谱同年秋的一则记录,内容为:

应黄裳要求,书赠其诗笺两幅,录近作诗《归驭》和旧作诗《梦吴下故居》。

这样,这则书札又跟已故的黄裳老先生对上了号。继续在网上翻找,又翻出《检察日报》2008年7月11日的一篇旧作,标题为《珠还记幸》,从简介里得知,“从上世纪四十年代起,黄裳开始有意识收集师友辈作家、学人的手书墨迹。积之既久,渐具规模。十年浩劫期间,这批手迹与作者藏书一样难逃厄运,悉数籍没。“文革”后,这批私藏得以部分“珠还”,于是有了这组三十余篇“记幸”文字。(黄裳/著三联书店)。原文如下:

我与平伯先生通讯始于一九四七年(正好是丁亥年)。第一封信就是请他写字。我对他的手迹有特别的爱好,可以说是求取不厌,而他也从来没有拒绝过。所以大小幅收藏得不少。尘沙历劫,毁失殆尽。三四年前又开始请他为我补写,现在手头竟又有了好几幅了。出乎意料,他最早给我写的两叶诗笺不久前又找了回来。纸墨如新,别来无恙。一弹指已经过去了三十五年,平伯先生也已经是八十开外的老人了。(可见此文作于1982年,晓剑注)

这两叶诗笺是静文斋的出品,并非上乘佳制。值得珍重的是,这是当年鲁迅编印《北平笺谱》时挑剩下来的落选物,退还给郑西谛时有一大包,后来西谛就又陆续分赠朋友。“不道归来鬓有丝”两诗是我读了喜欢请他重录的,原诗见《古槐梦遇》。另外一首则是“近作”,也就是一九四七年所作:

凉秋惊远客,归意可从容。燕雁虞罗侧,兰萧束刈中。耳聋疑夜雨,叶静误微风。寂寂萤残照,馀生惜暗虫。

至此,这张书札的来龙去脉算是搞清了。没想到一张纸片,竟然牵出俞平伯、黄裳、鲁迅、郑西谛等多位大家的掌故来。

但是且慢,查明出处,并不代表我手头的这张纸就是真迹啊!先从纸张入手,循着黄裳先生文中提到的诗笺是静文斋出品入手,在百度继续搜寻,发现新浪博客博主“pishi143828”在一篇《远去的风景(四)》的博文中提到:

静文斋,一家很有名的南纸店。其始建于何时未考。想必清季已然存在。民国间当为其鼎盛期。其时曾于南京设立分店。

鲁迅日记:“三次去琉璃厂,21日购买六朝墓铭拓片7种,23日和28日又在静文斋、宝晋斋、淳菁阁、松古斋、清秘阁等南纸店买了几十种信笺。”说明当时鲁迅已着手笺谱的搜集研究。

郑振铎《访笺杂记》:路北有静文斋,也是很大的一家笺肆。当我一天走进静文斋的时候,已在午后,太阳光淡淡的射在罩了蓝布套的桌上,我带着怡悦的心情在翻笺样簿。很高兴的发见了齐白石的人物笺四幅,说是仿八大山人的,神情色调都臻上乘。吴待秋、汤定之等二十家合作的梅花笺,也富于繁颐的趣味。清道人、姚茫父、王梦白诸人的罗汉笺、古佛笺等,都还不坏,古色斑斓的彝器笺,也静雅足备一格。

鲁迅,郑振铎合编《北平笺谱》共收彩笺三百十幅,得之静文斋者十种,计五十二款,占六分之一强。可见其花笺刻印制作之盛。

王树村先生《花笺掇英》录入“静文斋”梅花笺一枚,其介绍文字云:“静文斋制笺寥寥,多年来仅见此页”。此乃各人际遇不同,静文斋笺存世不少,以余所见,其量仅亚于荣宝斋,朵云轩。

博文中还附了几张当年静文斋出品的诗笺的图片,对照我手头这张泛黄的纸页,只是普通的宣纸,应该不是静文斋出品的吧!

用纸的问题初步理清了,再去请教单位里几位对收藏有研究的同事。先给其中一位搞收藏的同事许看,说初步判断,这纸张是老纸,有些年头了,纸页都已泛黄了。关于书法,叫我请教办公室另外几位懂书法的同事。于是又去请教另外一位同事杨。他从书法的角度,给我指出其中的一些作为一位文章大家的书法不应该有的缺陷,比如每个字的线质不够挺劲、沉着,显得过于拘谨,对于一个四十八岁的书家来说,看不出应有的自信。像“耳聋疑夜雨”的“夜”字,应该也不是这样的写法。然后从钤印上来分析,“德清俞氏”和“平伯之章”两方印刻得都不错,但从印在纸上的色泽来看,不像是60多年前的朱红应该有的透出来的样子,由于网上找不到相应的钤印,不好妄下判断。又从网上搜寻俞平伯的书法和印章给我指出其中的差别。正在热烈讨论中,办公室另外一位省书协的书法家蔡进来了,给他一看,很明确地告诉我,这肯定是伪作,一看这书法,一言以蔽之,就是没有“气势”。书法的外形可以学,但是这内在的气韵不是一朝一夕能学得出来的。

为了搞清钤印的问题,25日晚上,特意跑到台州图书大厦,找最近上海译文出版社刚出版的一本《周作人俞平伯往来通信集》,该书附了大量当年俞平伯和周作人的往来书信影印的原件,但是由于1947年时周作人因为曾经担任伪职而下狱,两人持续了几十年的通信已经暂时中断,无由得见1947年前后俞平伯的书信原件,因此也找不到这静文斋花笺和平伯之章的钤印,可惜可惜!

忙了一圈,关于这幅书札的真伪,大致可以作出判断了。但是这丝毫不影响我内心的快乐。通过这一幅小小的书札,学到了很多东西,不仅知道了这首诗背后的故事,还学习了一幅好的书法作品气韵是如何流转的,即使花一笔小钱,买到的是一幅伪作,又有什么关系呢?

关于书画作品的真伪,再说几句。最近听蒋勋先生解读台北故宫[微博]博物院馆藏的27件限展级镇馆之宝,有王羲之的平安何如奉橘帖唐代摹本,有范宽的溪山行旅图真迹等,大饱耳福。蒋勋老师特别提到,当年乾隆皇帝四处搜寻书画作品,可惜贵为天子,也有看走眼的时候,像范宽的“溪山行旅图”,将一幅赝品作为真品,还得意地盖上一方“神品”的钤印,收藏的真迹反而在宫中冷落至今,直到几十年前才由台北故宫博物院原副馆长李霖灿先生鉴定,在真迹中找出隐藏在画中极不显眼处的落款“范宽”二字,最终鉴定为宋代范宽的真迹无疑。还有一幅黄公望的“富春山居图”,当年乾隆皇帝也是将一件先期入宫的赝品当成真迹,叫当时的一位书法家在卷首山水的空白处题了一幅长长的诗作,大为赞美,而后期入宫的真品反而受到雪藏,“因祸得福”干干净净得以保留至今。想想乾隆皇帝贵为天子,鉴定的书画作品也不一定都是真迹,故宫博物院馆藏中到处盖着的“宜子孙”的钤印,现在看来更像是一个讽刺,也像是一种保护吧!作为一介小民如我,又何必耿耿于怀呢?

回家后,我准备把这幅书札装裱起来,放在书房里。并写下这篇文字,以作纪念。

(2013年2月25日午后记 2013年2月26日午后补充)