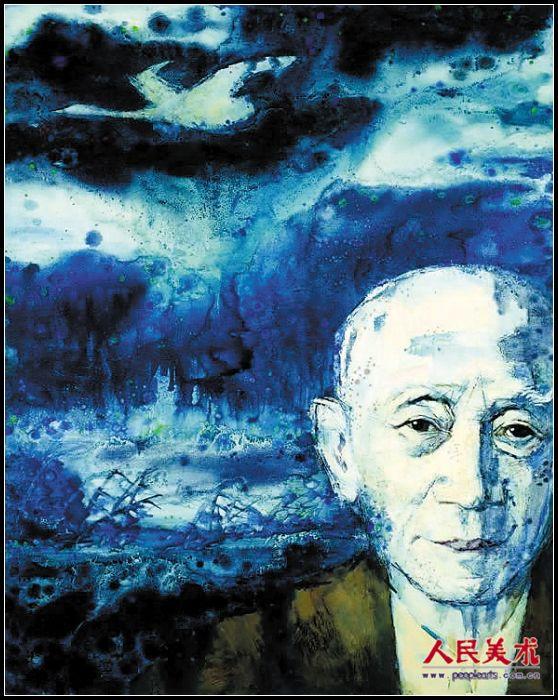

林风眠

孤行者的心声

——漫写金一德先生的艺术教育与创作

(一)三十年记忆

那是1979年的夏末秋初,湖畔的蝉鸣尚未退尽,热稠稠的暑热伴着新学期的好奇,让校园漾着一层令人心思浮荡的激情。新教室的门口,走来一位先生,微笑地为我们讲课。语调不高,浓重的绍兴口音,从印象派讲到后印象主义,从素描的本质讲到线的表现。这些内容对于一班从“文革”劫难与混乱中走出来、情思中同时荡漾着求学问艺的热情与“文革”无政府革命的散漫余绪的青年,显得格外新鲜。这位老师正是金一德先生。那一幕过去已近30年,却依然镌刻在我的心中。当我们在记忆中淘洗学术经历、从那里确认思考和传承的渊流之时,都会发现这一幕叠印在精神资源的深处。

金一德老师是中国美术学院油画系的老教授。在他的身上,集中体现了那种尊重艺术语言修辞和理论思考的品质,这种品质是美院传统谱系中的重要传承。上述的那一幕,并不仅是往昔难忘的回首,对于记忆来说,她的意义更在于其中叙说的某种学术的精神,某种关于技艺的可见与不可见的背景和脉络的叩问。这种精神的叩问源远流长,她源自于林风眠先生那一代人的“以艺术拯救国民性”的澎湃的文化激情,源自于那之后一代代先师将美术艺术视为专门的学术来进行长期研究的凝重的敬业精神。上世纪60年代初,金先生在当时文化部主办的罗马尼亚专家博巴研究班中学习,后来又担任倪贻德先生的助教。在当时全国一统的苏派写实绘画的背景之下,博巴和倪贻德的画风都带着表现主义的倾向,持续地给予金一德先生以深刻的影响。尤其是他们以“线”为主的表现方法,穿越了阴暗法的观视方式,拆解了照相式的造型习惯,直指事物本质的分析和形式锤炼的可能。这些不仅极大地深化了金先生对造型的观念,同时又赋予他一种源于视觉表达本身的分析精神,进而在美院代代传承的学风基础之上,重塑着某种建院之初就蔚然形成的、紧扣视觉本体的思考性表现的特质。

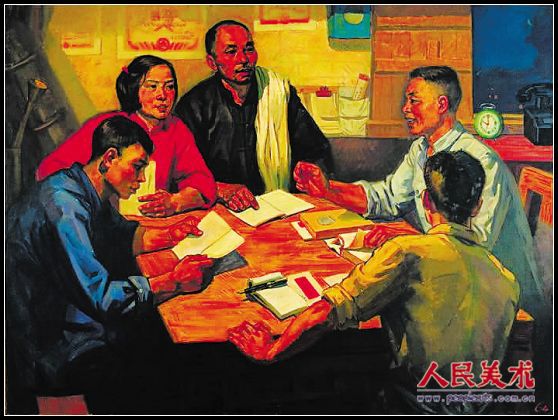

农村支部

(二)金一德的灯光

从1979年到1980年,金先生担任我们班的导师。从他的身上,我们深深地感受到了敏于思考、关注视觉本体问题的气质。1979年秋,全国第二次素描座谈会在美院召开,金先生作了“对改革现行素描教学的一些意见”的发言,第一次向全国各艺术院校系统介绍了博巴的素描教学,引起极大的关注。这种关注的影响甚至波及到全院的素描练习。在美院林立的素描架旁,金先生他们当年的素描作品照片成了必备的参考,成了那些渴望走出明暗素描、进行最早的分析与表现探索的同学们的参照。

1980年初夏,由金先生带领,我们前往浙东温岭的石塘镇写生。80年代初的石塘,朴实而漾着生机,石头垒成的房屋贴着山崖,仿佛从石上生长出来,层层叠叠,浑然一体。那整体的造型中有着一种天然的诗意。但此时我们正陷在某种写实绘画的色光摹拟手法之中,整日里躲在街角路口,重复着前人的现成的写生构图,却对眼前石塘的那种自由生发的结构性的诗意视而不见。金先生看得清晰,也未多说,带了我们出海,从海船上回望临海耸立的石塘,用远望来召唤我们被现成的色光构图框住了的视觉感受,让我们从海天辽阔的视野中感受整体观视的方法。这之后,我们又去了雁荡山。雁荡山岭更加伟拔,竟让我们手中现成的苏派写生方法束然无策。金先生又带着我们月下游峰,在夜色迷蒙中阅读山岭的整体诗意。金先生的意思是要让我们从现成的西方写生方法中疏解出来,用中国山水卓然特立的风味来开启我们自己的视觉。那夜晚,金先生还同我们谈到了潘天寿、黄宾虹等先生。在当时执着的西画求新的追索中,这些话语只是轻轻舒缓我们心中固化的束缚,我们并未能够蓦然直见中国山水的自然诗意。记得当时金先生画了两张油画速写,满山青翠,构着黑线,浑浑然如若石墙石壁,浓郁得很。远处的飞瀑,是从记忆中抓将而来,在当时,直让我们觉出新奇。

在我们的印象中,金先生从来都是学而不厌,诲人不倦。我们学习上遇到什么问题,如果想得到鼓舞,大都会去找他,他总能在你的想法中,找出一些值得肯定的东西。当时的第一工作室由王流秋先生挂帅,但主要的导师却是金先生和徐君萱先生。其中金先生最是宽容,常常用热语激赏学生的闯劲和独见。后来我们留在学校成为青年教师,金先生更是常常与我们讨论学术问题。同时,金先生又是油画系中笔头最为勤快的老师。他写倪贻德先生,写胡善馀先生,写林风眠先生,并把我们成功地带到了先辈的精神世界中。从上世纪80年代到90年代末美院搬迁,金先生的工作室都在油画系三楼的小亭子间。亭子间有个阳台,正对当时学校教学区与行政区的要道。每天夜晚,亭子间的灯光都亮着,逢年过节也未间断。后来,我们把这持久的一幕称为“金一德的灯光”。那灯光照耀着金先生孜孜不倦的身影,也闪烁着学院代代传承的居敬守业的精神。

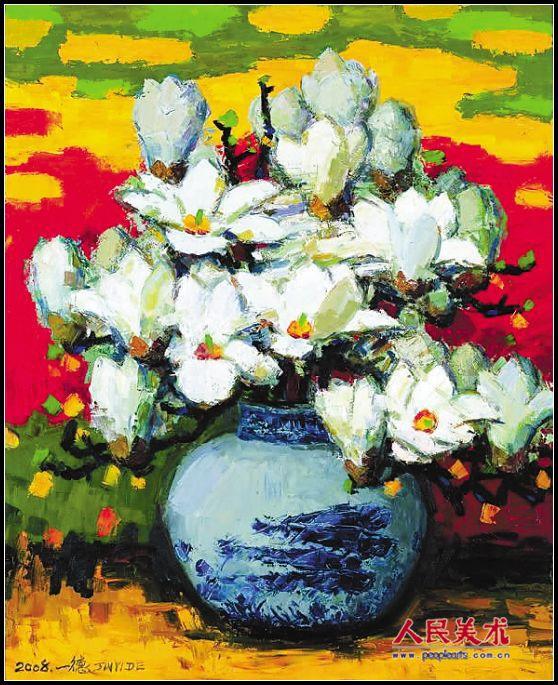

玉兰

(三)艰难的另一条路

金一德先生可能是博巴油画研究班的同学中沿着表现性绘画的路走得最远的一个。当年博巴油研班处于苏派一统的背景之下,其素描和油画可以说是独辟蹊径。博巴的方法简括地说就是素描上反对照搬明暗效果,通过“线”进行结构性的分析,达到整体造型的严谨性;油画上强调用单纯的色彩和富于质感的笔调,追求整体的表现力;创作观上,博巴认为每一张画都是创作,那里边存在着艺术语言的锤炼和艺术观点的铸造的根本问题,并不存在着某种主题性的绘画。金先生几乎始终都在践履着这样一条艰难的独行者之路。“文革”前,这被看作形式主义的路。“文革”后,当先锋一代热衷于现代艺术潮流的时候,这条路又被孤立在西方主脉之外。金先生能这样坚定地走着,默默地探索着,并努力地把人生的感悟化作造型问题,这在他的同代人中是不多见的。

上世纪80年代,是金先生艺术创作高产的时期。在《金与银》、《六和塔》等一批风景作品中,他的整体性的表现语言趋于成熟。《金与银》用大面积的纯然的银灰和亮黄的刮刀,有力地塑造了时代的风景。《六和塔》则用深碧的薄油,涂成百舸争流的大江,气势磅礴。与此同时,他创作了一批知识分子肖像,其中最成功的是一批画家肖像。《倪贻德》用写实的手法,抒写他对恩师的敬幕。画面使用了典型的线面结合的方式,画家卓然而立。那些线条,果断有力,既表现形,又揭示神,成功塑造了一代知识分子坚韧不拔的神情,可谓我国肖像绘画的经典之作。如果说《倪贻德》是一件纪实性的肖像作品,《林风眠》则是一件写意性的创作。林先生的面庞置于画面一隅,背后是挥洒迷离的薄油景色。芦荡点出林先生的画境,云天上一只孤鹭象征着林先生乖悖而孤独的命运。《巴巴》则是另一件写意性作品。在突兀的黑色字符背景之上,巴巴桀骜不逊的肖像如若浮雕。这是一位孤傲的守门人。金先生努力地寻找着不同的表现语言,来赋予肖像者某种直观的性格力量。

(四)孤行者的心声

金先生注定是一位孤行的探索者。他持续地在绘画中寻觅更为真切的表现。整个90年代,他的绘画都更倾向于“写”。他画了大量的秋叶红花,这些艳色的花枝与古朴的器皿形成一种对比,带出一分时光的风尘。这风尘又化作弥散的力量,让鲜花在流风中隐没,让青瓷在细处凸显。所有这一切都是这样行脚匆匆,仿佛追赶着什么。金先生心思荡漾,他想述说岁月的故事,但他的笔头却写出了日趋飘泊的心绪。新世纪,金先生突然从他习惯的重荷中解脱出来,他的笔触变得灵动,他的花枝已然独立于背景之上,仿佛流转的自然四季的本身。那些花陡然开放,只在一瞬之间。这一瞬衬着重色的枝杆,有如在跑在飞。金先生用花去追赶时光,又用感情去承受花的表情,花开花落,写的却是他自己的心。

金先生的心变得越发敏感了,甚至带出某种惊悸的感觉,某种嗟咤苍凉的气息。2001年所画的《冬日》,那样一株无叶的老树,独立于暖日的背景之上。《暮林》与《春曲》,一幅是满树老鸦,一幅是惊鸟飞林,都受着一种画外的惊扰,带出某种命运般的追问。金先生的四季花鸟并非写景,纯然是写心的。这心在今天变得愈加默然空寂,愈加孤独飘泊。金先生在此抒写了一颗不屈的老人的心。于是,2005年金先生创作了一批《暮年系列》,这些肖像以放拓的笔法,将中国线条与油画色彩融铸在一起,将山水与面庞交叠在一起,写出老人的沧桑,也写出老人的倔强。我们在这里读到的不仅是白发与皱纹,还有如丘壑般的磐石、如磐石般的神情。我们真正读到的是某种心迹与笔痕相叠相通的凛然和力量。

“归鸦不带残阳老,留得林梢一抹红”。金先生的绘画中有凄清的飘泊之感,又有活泼泼的生命力量。这其中凝聚着他生命羁旅的重负,又隐现着他对人生止泊的释然。在这一切的后面,是他的心声,一位不断探觅人间真情的孤行者的心声。(许江)

(责任编辑海星)