绘画与音乐是相通的。这是一种审美意象和精神体验上的相通,虽异质而同构。而一旦建立了绘画与音乐之间的“通道”,便实现了从音乐到绘画、或从绘画到音乐的审美联觉和感觉挪移。正如钱钟书先生在《通感》一文中所说:“视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉往往可以彼此打通或交通,眼、耳、舌、鼻、身各个官能的领域可以不分界限。颜色似乎会有温度,声音似乎会有形象,冷暖似乎会有重量,气味似乎会有锋芒。”齐铁偕就具备了这样的“通感”。他的音乐油画,通过内心体验和语言表达以及材料选择,不断寻找着绘画与音乐之间最合适的“通道”,从而寻找到一种可以被建构和最适合自己对乐曲加以阐释和精神诉求的最佳表现形式。这是一个不断探索的过程,同时也是一个蕴含着创新意味的经历。

音乐是抽象的艺术,是要用心灵去感受的艺术。艺术不需要模仿。贝多芬在《田园交响曲》第一小提琴声部所写的注解说:“情感的表现性比景色的描绘更为重要。”他要求乐曲表达的,是面对大自然的内心感受。而李斯特则以艺术家的激情,把音乐比喻为“直接沁人心脾的最纯的感情的火焰”。绘画也同此理。齐铁偕的音乐油画,既不是对于音乐作品的图解,也规避了清晰具体的物象,而是直接运用线条、笔触、色彩及其组合构成等最基本的绘画形式因素,与音乐一样,用抽象的艺术语言来表达他对音乐作品的内心体验和审美意绪,传递出他的情感。

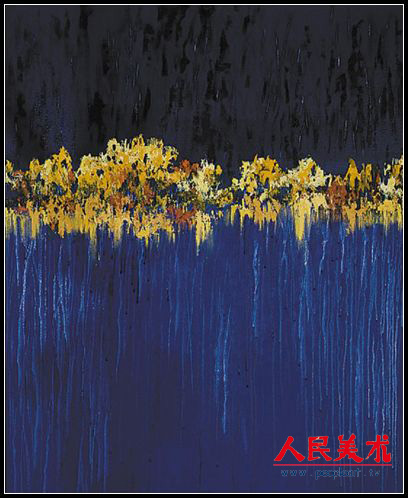

就这样,齐铁偕以他的视觉画面,引领着我们站在他的作品前,在凝视中走进各自的内心世界,去倾听一曲曲犹如天籁之音的乐章:巴赫广阔宏大的“启示录”式的《G弦上的咏叹调》,贝多芬悲壮激昂撼人心魄的《英雄交响曲》,肖邦优美忧伤细致入微的《第一号钢琴协奏曲》,李斯特充满热情浪漫情怀的《海边》,柴可夫斯基抒情明快旋律动人的《降B小调第一钢琴协奏曲》,格里格洋溢清新诗意的《晨歌》,德彪西色彩丰富而富有幻觉的《大海》,肖斯塔科维奇暴风骤雨般呼唤着人性的《第七交响曲》;以及或古朴高雅、或玲珑剔透,或委婉或欢快的中国民族乐曲《高山流水》、《春江花月夜》、《雨打芭蕉》……在齐铁偕的这些作品中,总能让人感到有一种整体贯通、呼之欲出的“置陈布势”的气韵扑面而来。这种“置陈布势”,暗合着他对所表现的音乐作品的理解和阐释;而这种气韵,又似乎带有某种隐喻,调动着凝视者的想象,唤起我们对于早已刻在心头的熟悉旋律的回忆。在画面中,仿佛时时有绰约可闻的乐曲飘浮出来。

在齐铁偕的这种抽象图像中,看似无序却包蕴着有序,在率意而为中追求着和谐,它既有着以线条的疏密、短长、粗细,以及不同的取向构成的有机统一性,也有着突破有限空间、以静写动、以动取势的运动性。画面上的色彩显得异常丰沛,甚至带有几分神秘,这些色彩仿佛能够透光,让空间的黑光透射过来,但你看到的,则是一片和谐。这些线条和色彩,还有着张弛有度、紧松参差、富有音乐韵律的节奏性,成为呈现齐铁偕内在精神性的对应于音乐的“有意味的形式”和“情感的符号”,形成了他所特有的对于作为时间艺术的音乐所转换的一种视觉语言。而当这种视觉语言所产生的心理张力与人的心灵相碰撞,便会迸发出精神的火花。

齐铁偕在作品中所追求的音乐性形式美感和审美意蕴,是一种超然物外的具有画家主体精神的创造性视觉,而隐藏在画面深处的与音乐相一致的艺术本原精神,演化为各种外化的绘画元素及其组合,成为流动着的精神的轨迹,在他的视阈之中似乎深藏不露,但又呼之欲出。正如他在听贝多芬《月光奏鸣曲》后的题诗:“月光如水/相思如水/琴键如水/心语如水”,从“月光”到“心语”,这是一个从物象到心灵的递进深化,最后落实在心灵的感受。正如“大象无形”和“大音希声”,实际上并非“无形”和“希声”,而是当上升至精神心灵的层面,感官和感性层面就变得不再重要,在心中涌起的便是“无形之象”和“希声之音”。

在艺术形态上从音乐到绘画的转换是一种超越。齐铁偕用油画对于从音乐向绘画语境的转换过程,经历了一个先自外到内、又从内到外的多元审美精神的解构和重组、熔铸和升华,最终将其物化和外化为可视的图式。所谓“自外到内”和“从内到外”,前者是“汲取”,即把音乐的旋律、曲式、节奏等元素接纳进自己的内心;正如黑格尔所说:“迅速消逝的声音世界却通过耳朵直接渗透到心灵深处,引起灵魂的同情共鸣。”后者是“返还”,黑格尔将此称为“灵魂灌注”,即把内心的感受衍化到画面,将音乐的本原精神抽象演化为线条、笔触、色彩的绘画性构成,在舒展的画面中流动出乐曲曼妙的轨迹。而一旦“返还”,便已有了质的变化,从转瞬即逝的、作为时间艺术的音乐,转换为视觉艺术凝固的画面。

齐铁偕的音乐油画,是油画,也是音乐。二者的融和重合,赋予了作品以双重的审美意蕴,也淋漓尽致地呈现出他真实的感情世界和生命形态。以色列指挥家殷巴尔在评论柏辽兹时说:“他的总谱中每一行都拥有自己的生命。在旋律、在节奏、在色彩这三个层面上,都有自己的生命。”音乐如此,绘画亦然。以此来观照齐铁偕的音乐油画,也可作如是观。

(责任编辑海星)