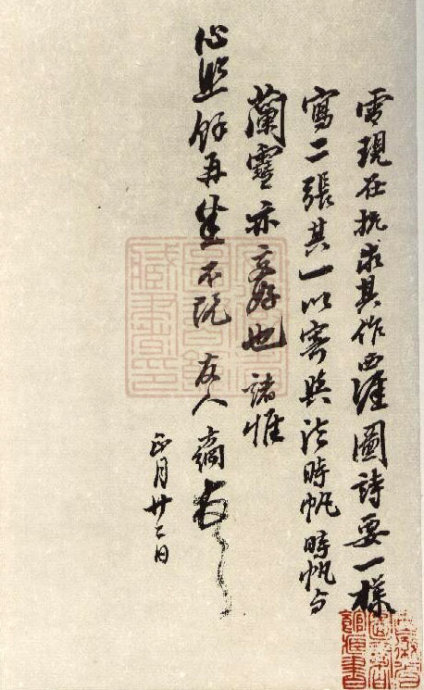

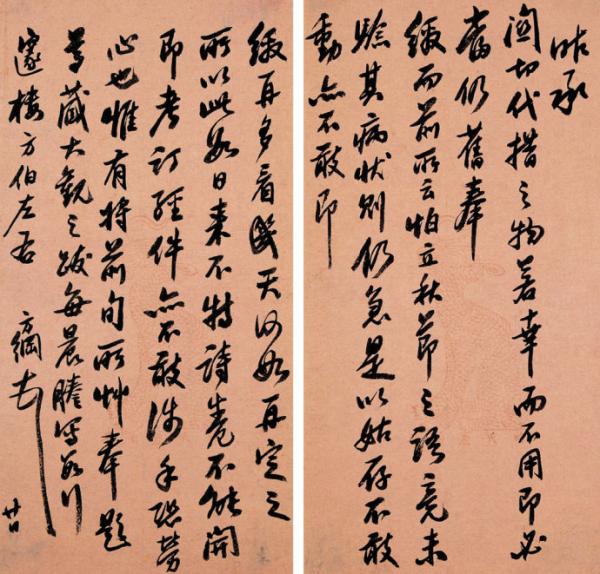

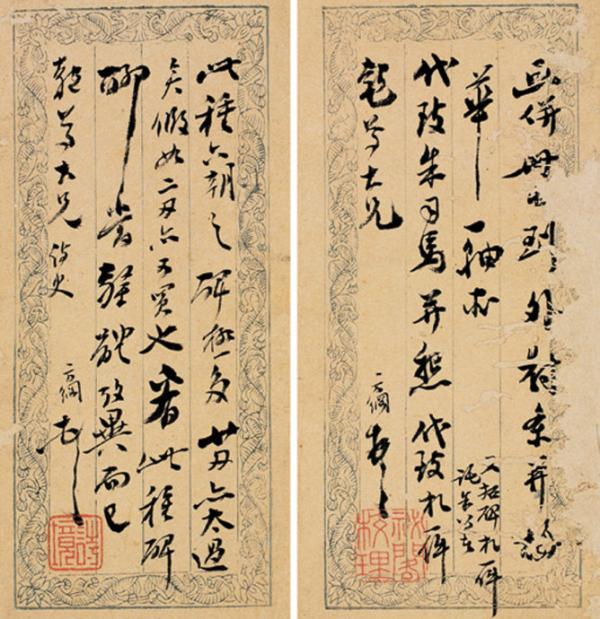

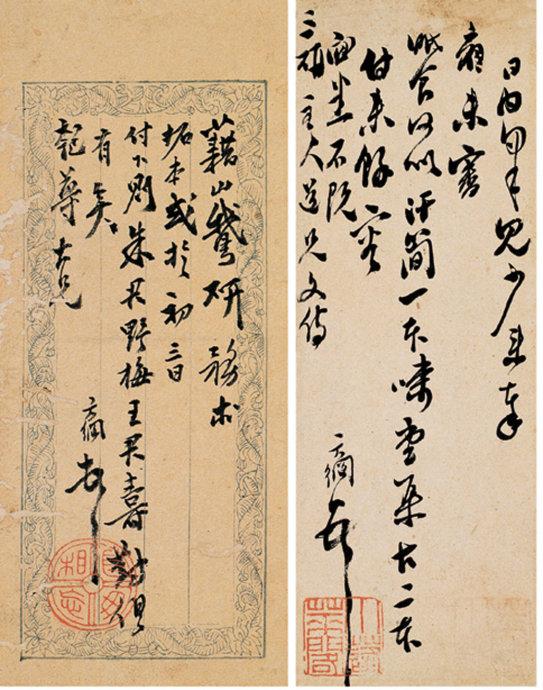

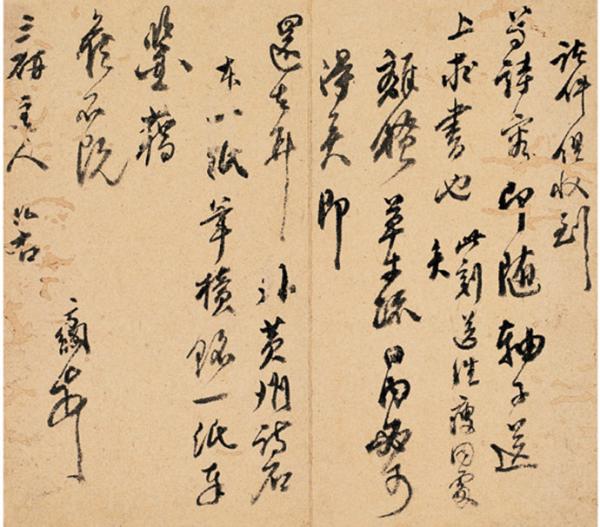

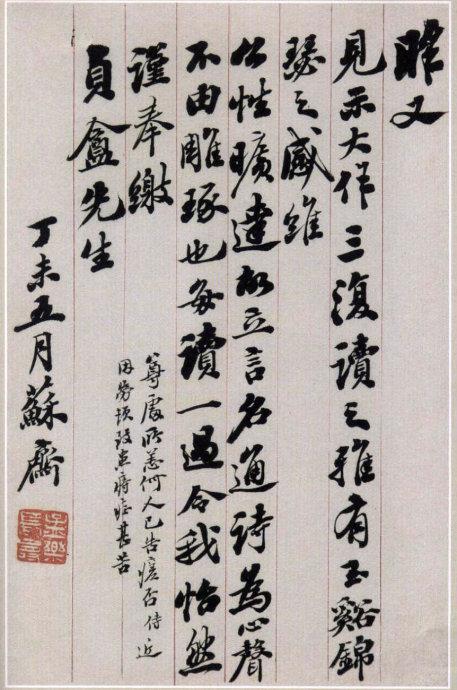

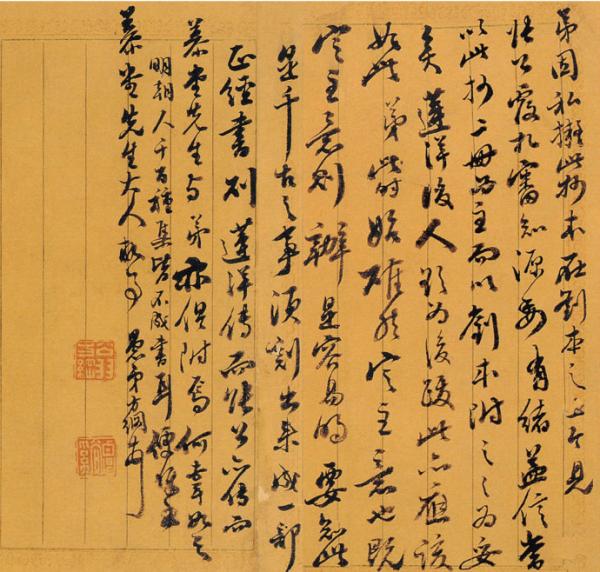

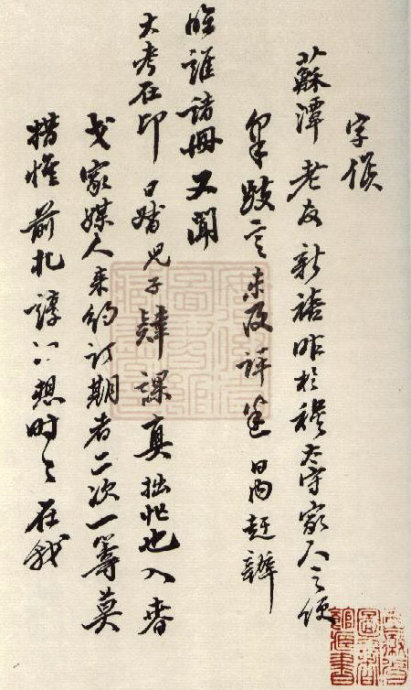

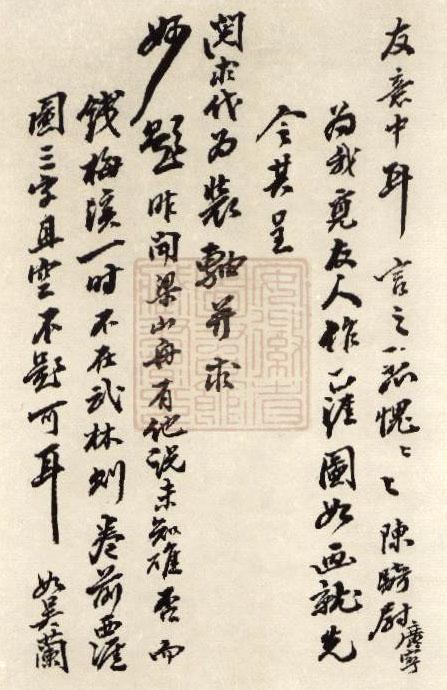

此五通书札为翁方纲与友人三研主人、匏尊先生的便札。函中没有常见的恭维奉承等客套语,而是开门见山,直接了当。第二札尤为有趣“山鹅研务求拓本付下,则朱君野梅、王君寿对俱有矣”。那意思是,拓本好不拿来,所求野梅及寿对没戏,读后令人莞尔。

翁方纲(1733-1818),清代书法家、文学家、金石学家。字正三,一字忠叙,号覃溪,晚号苏斋。直隶大兴(今属北京)人,乾隆十七年进士,授编修。历督广东、江西、山东三省学政,官至内阁学士。精通金石、谱录、书画、词章之学,书法与同时的刘墉、梁同书、王文治齐名。论诗创“肌理说”,著有《粤东金石略》、《苏米斋兰亭考》、《复初斋诗文集》等。

翁方纲学识广博,对颜书、欧书和唐人写经、汉隶都下过很大的功夫。但他的书法艺术水平并不是很高的。他的书法讲究无一笔无出处,而自己的东西却很少。行书是典型的传统帖学风格。连贯柔和,不急不躁,循规蹈矩,很有特色,不失大家风范。作品中温润丰厚浓墨与纤细的游丝形成强烈的对比。在运笔用墨过程中,由浓渐淡、由粗渐细的过渡缓冲。因此,浓淡、粗细、行止极有节奏感。整幅作品用笔以圆润轻柔为主,没有丝毫方刚急躁的火气,从柔润流畅的笔意中,可推想作者书写时灵活的用腕。综观此作品,运笔沉酣,墨色浓厚,笔划丰满,筋劲骨健,妙得神韵,是他的精品之一。

翁方纲论诗的著作有《石洲诗话》,但他的基本见解,则见于专篇论文中。他的肌理说,实际上是王士禛神韵说和沈德潜格调说的调和与修正。他说:“今人误执神韵,似涉空言,是以鄙人之见,欲以肌理之说实之,其实肌理亦即神韵也。”(《神韵论上》)“诗之坏于格调也,自明李、何辈误之也。

李、何、王、李之徒,泥于格调而伪体出焉。非格调之病也,泥格调者病之也。”(《格调论上》)又说:“其实格调即神韵也。”(《神韵论上》)翁方纲用“肌理”说来给“神韵”、“格调”以新的解释,借以使复古诗论重振旗鼓,继续与袁枚的“性灵”说相抗衡。

翁方纲倡言“肌理”,包括两个方面:一是以儒学经籍为基础的“义理”和学问,一是词章的“文理”。他说:“士生今日,经籍之光,盈溢于世宙,为学必以考证为准,为诗必以肌理为准。”(《志言集序》)“义理之理,即文理之理,即肌理之理也。”(同前)他说:宋、金、元诗接唐人之脉而稍变其音。而明代诗人只是沿袭格调,并无一人具有真才实学,只有清朝经学发达,可以用经术为诗(《神韵论下》),这种主张,是当时统治者极力提倡经学、提倡考据学在文学上的反映。

在“诗法”上,翁方纲主张求儒复古的旗号,他割裂引用杜甫诗句“法自儒家有”,解释为“大而始终条理,细而一字之虚实单双,一音之低昂尺黍,其前后接笋,乘承转换,开合正变,必求诸古人也”(《诗法论》)。翁方纲的复古,不是尊唐,而是崇宋,特别推崇江西诗派的黄庭坚。他认为,“宋诗妙境在实处”(《石洲诗话》卷四),片面强调诗歌的考证作用和史学价值,把诗与“经术”、史料混为一谈。所谓“史家文苑接儒林,上下分明鉴古今。一代词章配经术,不然何处觅元音?”(《书空同集后十六首》)这是一种模糊文学特征的主张。

翁方纲作诗共2800余首,主要可分两大类。一类是把经史、金石的考据勘研写进诗中的“学问诗”。这类诗多七言古诗,诗前有序或题注,这种序、注本身也是经史或金石的考据勘研文字。其诗几乎可以作为学术文章来读,往往写得佶屈聱牙,毫无诗味。如《成化七年二铜爵歌》等即是。时人洪亮吉批评他说:“最喜客谈金石例,略嫌公少性情诗。”(《北江诗话》卷一)另一类是记述作者的生活行踪、世态见闻或写山水景物的诗。这类作品也大半缺乏生活气息和真情实感。其中一些近体诗,偶有佳构,如:“客路旬经雨,林峦翠倚空。不知秋暑气,直与岱淮通。旧梦千涡沫,思寻百步洪。大河西落日,穿漏一山红”(《高昭德中丞招同裘漫士司农钱稼轩司空集云龙山登放鹤亭四首》其二),“秋浸空明月一湾,数椽茅屋枕江关。微山湖水如磨镜,照出江南江北山”,“门外居然万里流,人家一带似维舟。山光湖气相吞吐,并作浓云拥渡头”(《韩庄闸二首》),颇有宋诗的清空气味。