图1 张大千、张丽诚《竹菊图》扇面,成都博物馆藏

图1 张大千、张丽诚《竹菊图》扇面,成都博物馆藏

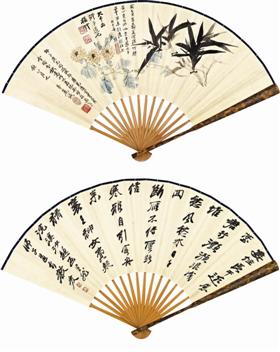

图2 张大千、张丽诚1936年作书画成扇

图2 张大千、张丽诚1936年作书画成扇

图3 张大千1981年致张丽诚手札

图3 张大千1981年致张丽诚手札

图4 谢稚柳1945年作《秋树珍禽图》立轴,张丽诚旧藏

图4 谢稚柳1945年作《秋树珍禽图》立轴,张丽诚旧藏

张丽诚(1884—1977)为张大千三兄,原名张信,学名正齐,四川内江人。与张善孖、张大千昆仲不同的是,张丽诚以经商知名,曾一度为张氏兄弟的艺术赞助人,在经济上扶持着张大千在艺术方面一步一步登堂入室。

张丽诚善经营,曾运营苏广杂货、振华布店,与人合股开办福星轮船公司,并曾担任过贵州江华烟厂的经理。其妻罗正明,即张大千的三嫂,对大千爱护有加,张大千“当她同母亲一样”。

张大千早年生活拮据,如果没有张丽诚的鼎力相助,很难想象其艺术之路是否还如此顺畅。因而在以张大千为中心的研究视野中,张丽诚一直是以大千三兄及商人身份出现的,而鲜有人知道其雅擅绘事。

在一件《竹菊图》扇面(图1)中,折枝墨竹由右向左斜出,数丛菊花与墨竹相连,菊花为淡花青与淡墨写就,与墨色层次不同的翠竹相映成趣。在左上侧的留白处为张大千题识:“本为编篱护菊花,谁知老竹又生芽。千秋名士原同调,陶令王猷合一家。此板桥句,偶为师子社长补竹,遂书其上,非敢自况也。三兄素不作画,此亦一时兴会所至,足见吾辈交谊耳,爰。”钤朱文方印“阿爰”。

据此,则图中墨竹为张大千所绘,而菊花则为张丽诚所绘。这是目前所见罕有的张丽诚绘画作品。在张大千题识之后,另有一则题识为张丽诚所书:“师子庚兄同游故都,历览清宫宝藏,今将分袂,写此赠别,以为纪念,时丙子八月宣南寓斋,丽诚并记”,并无钤印。张大千所言“师子社长”和张丽诚所言“师子庚兄”即为王师子(1884—1950),本名伟,字师梅,号萍楼,江苏句容人,毕业于日本美术学院,历任上海美专、中国艺专、新华艺专等国画教授,擅画花鸟,兼擅篆刻。由张丽诚题识可知,两人曾游览北京,并到故宫“历览清宫宝藏”,则张丽诚也如同其弟张大千一样,有烟霞癖,对书画文物情有独钟。正是因为有这样的艺术涵养,作为长期浸泡在商业圈子中的张丽诚,出笔非但没有铜臭味,反而有一种天然的学问文章之气,或许便是其饱游饫看名家翰墨之故。张丽诚称王师子为“庚兄”,而王师子生年一直有1883年、1884年和1885年等三种说法。据此则王师子应与张丽诚同庚,故其生年为1884年应该是没有异议了。

在张丽诚题识之后,张大千再题:“子猷爱竹情依石,彭泽拈花酒满卮,大涤子句。”钤朱文长方印“三千大千”。此外,在画面右侧居中尚有白文长方印“三到黄山绝顶人”,此印乃张大千闲章。因而在咫尺见方的《竹菊图》中,张大千在画面上出现的频率要远胜于三兄。但就画面的构成与造型来看,张丽诚所绘菊花则处于中心位置,与其弟可谓平分秋色,各尽其趣。

《竹菊图》扇面作于1936年的北京。在这段时间,张氏兄弟经常壮游名山大川,尽享冶游之乐。在1960年张大千回忆记下的1933年游览湖北宜昌的《夷陵三游洞》诗即可印证此点:“磴道撑百盘,溪声礙九折。寻诗问苏黄,扪碑识元白。壑幽时养云,山逼古春月。侧足思凭栏,崖花飞艳雪。”在此诗之后,尚有张大千题记云:“夷陵三游洞,在西陵峡下牢溪口,元微之、白乐天、行简兄弟及东坡、山谷、张父潜先后来游,后人因以名之。予于癸酉三月,与仲兄虎痴、三兄丽诚、四兄文修过此,思溯江还蜀,以兵乱而止。兹忆写之,并书旧作于其上,庚子十月,大千居士爰,三巴摩诘山中。”“癸酉”即1933年,正是其合作《竹菊图》扇面的前三年。由题诗和题记中可知张大千与兄长张善孖(虎痴)、张丽诚、张文修等同游夷陵,诗画之情与天伦之乐,溢于言表。1949年鼎革,张大千去国,张氏兄弟天各一方,从此再无缘谋面,但两人多有鸿雁传书,互诉离别之苦。

值得注意的是,近年在北京的拍卖场,亦发现同主题的张大千、张丽诚合作《竹菊图》(图2)。在两家拍卖行出现的《竹菊图》应为同一件,一次出现在2014年,一次出现在2015年。作品为成扇,正面为张氏兄弟合作书画,背面为张大千书法。画面与前述《竹菊图》扇面大致接近,但题识内容略有差异。先是由张大千题:“大千为师子道兄补竹。”钤朱文方印“张爰”和白文方印“大千大利”。此题的右侧,再有张大千补题:“安贫黄菊宜偕隐,竹解虚心是可师。此是吾家兄弟笔,留来别后慰相思。大千再题。”钤朱文长方印“三千大千”。在张大千题识的下方则为张丽诚所绘菊花,在菊花的左侧,为张丽诚题识:“师子庚兄同游故都,历览清宫宝藏。今将分袂,写此以为纪念。时在丙子秋八月也,弟丽诚。”钤朱文椭圆印“大风堂”和白文方印“丽诚”。在扇的背面,则为张大千行书题词:“妾住长干近凤台,君行滟滪浪成堆。愁风愁水日千回。断雁不传云路信,寒雅自引客舟来,襄王神女费疑猜。浣溪沙题画。书就师子道长教,爰。”钤朱文方印印“阿爰”和白文方印“蜀客”。

据李永翘编《张大千诗词集》载,张大千题词大约作于1936年,是为一件叫《巫峡图》的山水画而写的。成扇中“寒雅自引客舟来”,在诗词集中为“寒鸦为待客舟来”。墨迹与文献互为参证,或可有助于解读张大千不同的措辞语境。

很显然,这把成扇与前述扇面几乎作于同时,且相似度极高,但是否属于书画鉴定中常见的一真一赝的“双胞胎”现象,因未见成扇原迹,未敢妄言,但就画风及书风看,成扇与扇面也是一致的。尤其是张丽诚的菊花,虽不多见,但两画的笔性并无二致。不管怎样,作为游戏之笔的张丽诚绘画,还是很值得关注的。