王穉登小楷书题《湘君湘夫人图》

王穉登小楷书题《湘君湘夫人图》

二、王穉登题跋文字的讨论

王穉登(1535—1612),字百谷,长洲(今苏州)人。据《明史 ? 文苑传》记 :“吴中自文徵明后,风雅无定属,穉登尝及徵明门,遥接其风,主词翰之席者三十余年。”文徵明长其六十六岁,故徵明与其交往在晚年,所谓“遥接其风”。《大观录》《江村销夏记》著录文徵明次子文嘉与王穉登题《湘君图》,同为万历六年戊寅(1578)七月,距文徵明创作《湘君图》的“正德十二年丁丑(1517)二月己未”,正合文嘉所记的相距“六十二寒暑”。

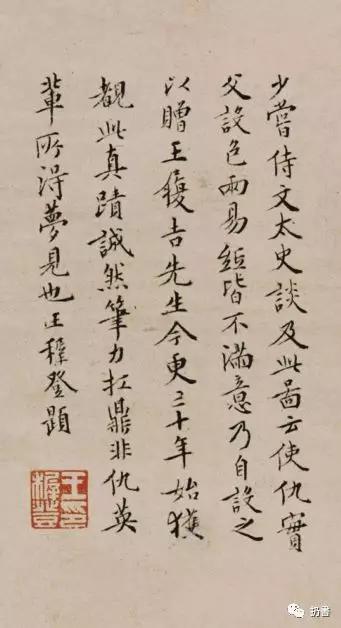

北京故宫博物院藏《湘君图》王穉登题跋文字,需要讨论的问题为:其一,王穉登题跋中说是其“少尝侍文太史(徵明)”时,听其说起此图,而“今更三十年”才得见此图真迹。题跋未署年款,也就无从得知他何时知道,又在何时见到此图的确切时间了。假定按《大观录》著录王题的万历戊寅(1578)计算,则王穉登在其十四岁时,从八十岁的文徵明那里得知此图,又到四十四岁才得见此图,如此似符合“少尝侍文太史”。问题是,已经创作了丰富书画作品的八十老翁文徵明,会情有独钟地记住《湘君图》,并向一个十几岁的小青年叙述吗?他的儿子文嘉反倒在题跋中无任何表述,似乎毫不知情。如果王穉登在十四岁之后的什么时间内书题,则该图已先有文嘉的题跋了,似乎文嘉不知道的事,反倒是后来的外姓人知道得更清楚。其二,王穉登题说此图是“以赠王履吉先生”,即文徵明将此图送给王宠,但画面上没有任何与王宠相关的题记、印章。

文嘉在题跋中说“藏者其宝惜之”,也不知道此图曾为王宠所有。在文氏创作此图的前一年,即正德十一年丙子(1516)的秋天,文氏曾到王守、王宠兄弟家中,并为之绘《落木寒泉图》,赋“过履约(王守)”七言诗。该图为《石渠宝笈 ? 初编》著录,七言诗辑入文氏《甫田集》中。此后不逾半年,文徵明又赠该图给王宠,是不是太过频繁了呢?其三,无论王宠、仇英,文嘉应该都与之有过亲身接触并十分熟悉,其题《湘君图》的万历六年戊寅同年的“仲春”,他为仇英《玉楼春色图》题云:“仇生负俊才,善得丹青理。盛年遂凋落,遗笔空山水……偶见此图,不觉生感,乃题数字于上,览者当宝之。”此图为《大观录》卷二十一著录。吴门四家中的仇英,盛年而卒,这是与之熟悉的文嘉的披露。

徐邦达先生据此得出仇英五十岁左右而卒的推断,并根据文氏弟子彭年在“嘉靖壬子(1552)腊月”为仇英《职贡图》所书跋“而今不可复得矣”,得出仇英那时已卒,又推断仇英生年约为弘治十五年(1502)、十六年(1503)间。为了辅助这一推断,徐先生历数了文献著录或现存仇英作品中有纪年的作品 , 同时得出另外两点结论 :一是仇英“和沈周、吴宽、祝允明、唐寅、王宠等人,多不能在成名后有所往来”;二是“凡文徵明所题仇画真迹,多在文氏的老年,又可见仇英的成就,不能早于嘉靖中叶”。按照王穉登的题跋,以及徐先生考订仇英的生年,则文徵明创作《湘君图》的四十八岁之际,已经教导十四五岁的仇英如何设色了。即使按照某学者关于仇英生于弘治十一年(1498)的又一考订,仇英其时也不过二十岁左右。如果属实,那么仇英早年师法吴门画师周臣的记载,就应该补充为兼师文徵明了。而且为什么在仇英成名之前,文徵明的师友、子弟、门生大都与其没什么交往呢?综上几点讨论,王穉登的题跋,似应属于虚构的文字,反不如《大观录》等书著录的王题更为可信。

三、相关作品间的比鉴

《湘君图》绘湘君、湘夫人为二仕女状,“淡设色画,衣纹作游丝描,主色只朱磦、白粉两种”。《大观录》一书记:“设朱碧色,能以幽淡取胜。”《江村消夏录》记 :“运笔如丝,朱碧简淡。”可见,吴升与高士奇同记为“朱碧”的设色,即有朱红色、青绿色两种,与北京故宫博物院藏《湘君图》有朱、白两色的设色并不相同。同样表明,著录本《湘君图》是另外的一本。《湘君图》为文徵明传世仅见的仕女画。本幅上有文徵明小楷书题,以及文嘉、王穉登的小楷书题,却均非罕见的孤本之作,因此可以用相关的作品加以比鉴。上海博物馆藏文徵明小楷《离骚 ? 九歌》卷,其中有“湘君”“湘夫人”歌词,因文字相同,方便比鉴《湘君图》上方所书。虽影印不甚清楚,但大致可以看出两者书字结构间似少有区别。而且,上海博物馆藏文氏小楷书,其笔法略显圆厚,与《湘君图》左下文氏所书五行小楷的题记书法更为接近(图4) 。但上海博物馆藏文氏小楷书,署年款为“嘉靖丙辰春三月之望”,即嘉靖三十五年(1556),文氏时年八十七岁。《湘君图》为文氏四十八岁所作,两作相距三十九年,似乎文氏所擅长的小楷书被定格不变了。