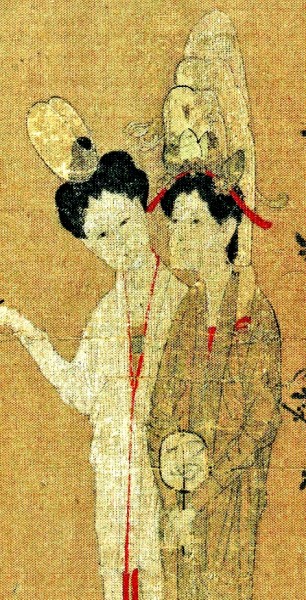

南宋钱选《招凉仕女图》(局部) 作者供图

在繁复的发髻上,宋代女性还选用精致璀璨的发饰,衬托庄重、高贵,陪衬体态。《招凉仕女图》中一女子,头戴高耸的“重楼子”花冠,这仿佛是当时贵族女子的流行款。北宋中期至南宋,妇女偏爱的花冠甚至高至三尺,宽与肩相近,两侧下垂及肩,插上一尺长的宽齿大梳,再把一年四季的花嵌于冠上。这种花冠尺寸过大,以至于妇女上轿、进门时,都得侧首而入。这样的风尚引起宋廷注意,皇祐元年(1049)十月,宋仁宗下诏:“妇人所服冠,高毋得过七寸,广毋得逾一尺,梳长毋得逾尺,以角为之”(《续资治通鉴长编》卷一六七)。朝廷规定了冠饰、梳子的大小,还禁止以昂贵的白角制梳。然而,一纸禁令并没能阻挡社会风尚。人们反而以象牙、玳瑁制作饰品。到南宋时期,这种夸张的高冠长梳已非常少见,但女子或扎彩色丝带,或戴冠,或簪花,继续以精妙方式装饰发髻。

看上去“高耸入云”的假髻,璀璨多姿的发饰,体现了古代女性对美的执着追求。华冠高髻,褙子下垂,将她们的纤柔、婉约表达得淋漓尽致。

淡雅与自然的妆容之韵

繁复的发饰易将观者视线的焦点引至面部。宋代女性在面部妆容上亦有独特巧思。沿承前代对白皙肤色的执念,宋代女性大胆改进泪妆、三白妆,成为现代女性妆容审美之渊薮,展现出淡雅自然的独特韵味。

自古以来,人们惯以肤白貌美、洁白无瑕、粉妆玉砌、雪肤花貌等来形容女子面容姣好。宋代女性从未停止对肤白貌美的追求,素妆近天然,讲究淡雅精致。南宋葛立方更是直接指出“淡妆宜瘦”(《归愚集·跋》卷五《风流子》),道出了宋代趋于内敛雅致的审美倾向。北宋词人秦观《南歌子》云:“香墨弯弯画,燕脂淡淡匀”(《淮海词》卷下《南歌子·其二》)。弯弯细眉,淡淡胭脂,这是北宋中后期女性的典型妆容,清新自然、素净淡雅,趋向简化和精致,少了过多夸张的涂饰。南宋王朝偏安一隅,整体妆面更趋于收敛,仍以淡雅白妆为主,且愈发白净。正如“晚凉倦浴,素妆薄试铅华靓”(《历代诗余》卷四九《侧犯·前调》)所描绘的,宋代女性的妆容清新淡雅,透出一股自然的气息。

在淡雅素妆之上,宋代女子以泪妆与三白妆雕琢五官。泪妆即在眼角点抹白粉,如泪水流盈欲滴,这种妆容在唐五代已出现,“宫中嫔妃辈施素粉于两颊,相号为泪妆”(《开元天宝遗事·天宝下·泪妆》)。到南宋时,泪妆已是“粉点眼角”(《宋史》卷六五《五行志》),于眼角处略施脂粉,如哭泣后含着愁绪,增添哀婉动人的神韵。“三白法”则是在额头、鼻梁和下巴晕染白粉,形成“三白脸”。南宋画家李嵩所绘《听阮图》(图③)中,抱琴仕女面上所绘妆容即为“三白妆”。三白法与现代女性常用的高光提亮法原理相同,均是通过突出明暗对比,提升面部平整度,增加面部的立体度,达成额头宽广、鼻梁高隆、下巴丰厚的视觉效果,贴近宋人所认为的吉相。从泪妆到三白法,均是在清透自然的素妆基础上,增加妆容精致感,衬托个人五官和气质,展现浑然天成的美感。

从服装、头饰到妆容,宋代女子的妆造展现出质简色素,物静幽雅,淡中透艳,取法自然的审美风尚。这种中式审美,游走于礼制与自由、大俗与大雅、共性与个性、内敛与张扬之间,既体现了宋代女性对雅致生活的追求,也折射出她们对美的深刻感悟。这种审美趣味,深植于一脉相承的中华文化基因之中。通过新中式美学的现代诠释,宋代女性妆造既延续了其历久弥新的生命力,又为现代女性在服饰与妆容上的创新提供了灵感。

《光明日报》(2025年03月14日 16版)