考察阴山山脉狼山岩画

嘉峪关

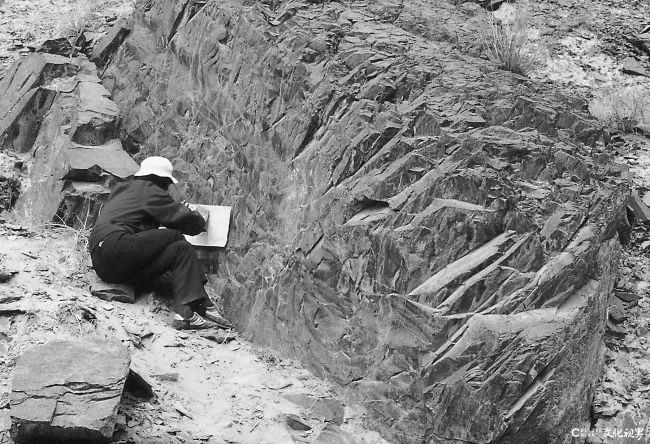

考察嘉峪关岩画

艺术的生命以创新为标志,停滞下来就意味着死亡。往往在冲破传统之网前,得先有个入网的过程,得其精髓要旨再图发展,在这个问题上古今多有至理名言。韩敬伟老师的黄河之行是亲身实地的考察,比起看书本来得更真切,更具体。由于是骑自行车而行,走得也非常仔细,时间也很长。边走边看,边思考边消化,这是一次难得的向传统学习研究的机会。他能不畏艰难困苦,是因为他所得到的东西是他一生都享用不完的,由此也为他今后学习传统,突破传统奠定了良好的基础。

在考察中彩陶、岩画、壁画、画像砖对他的影响很大。他发现自己曾经研究西方现代绘画的感悟,在中国传统艺术中都能得到落实。特别感憾的是二维空间表现的王国不在西方,而是在中国传统艺术表现之中。这对于一个全面接受西方古典绘画教育的韩敬伟来说,能够理解二维绘画表现的妙趣是他修正艺术观念和表现意识最重要的一环,是他对美的认识与追求的重新梳理的开始。当传统艺术打开了他的心扉,他似乎明白,艺术创作最大障碍是某种理性带来的困扰。以往的艺术表现多陷入两种需要不能自拔,一是认知性需要,另一个是实用的需要,而审美的需要被挤掉了。那么什么是美?中国艺术家审美理想是什么?这便成为他日后主要思考和研究的基本内容。

对于审美主体建构问题,不是一个短期能够完成的,十年、二十年乃至一生能够完成一个理想的主体建构都是不容易的。但韩敬伟老师走黄河,是深入到母体文化的发源地,切身感受黄河文化的特征和各种表达方式,这对于一个受着西画教育的年轻人来说,艺术思想上确实是一次相互冲撞相互融合的过程。当时他所思考的是东西方艺术相对永恒不变的东西,也是视觉艺术本身能够表达出世世代代不同地域人的情感,不同的思想和意志的内在规律。对于中国传统美术的理想追求,他当时还没有足够的理解,但彩陶、敦煌壁画、画像石,足以让他感觉到中国传统美术巨大的震撼力。他感憾我们的祖先在艺术上有如此想象力和创造力,他也开始怀疑西化的美术教育加强了模仿能力,却忽略了创造和想象能力的培养,这与中国美术发展是相悖逆的。