翻译时注重原文形式和节奏

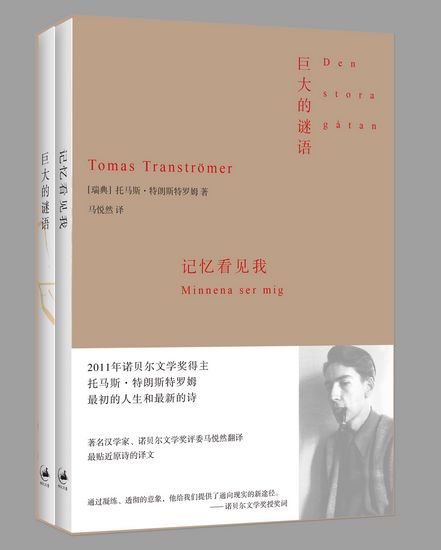

邀请马悦然夫妇来上海与读者见面,很早就出现在“见证·2666文景十年分享会”的活动计划中,但因为中国作家莫言获得诺奖,马悦然的这次上海行肩负着双重使命。在周日的记者见面会上讲完了莫言获奖前后的故事之后,从上周日晚上起,马悦然的上海行才真正进入正轨,他要谈谈自己的翻译心得,要好好推介自己的好友——去年的诺奖得主托马斯·特朗斯特罗姆和他近些年唯一的诗集《巨大的谜语》。

上周日晚在东方艺术中心题为“中国小诗的发展和特翁的俳句”演讲中,马悦然主要围绕着中国1920年代小诗的发展和形成来讲述,并与托马斯·特朗斯特罗姆的诗歌——特别是俳句进行比较,阐释了小诗的概念,日本俳句与其他国家俳句之区别,还特别朗诵了他最为喜爱的中国小诗与特翁的俳句。

昨天晚上在复旦大学的第二场演讲题为“我为什么翻译特翁的诗”,因预约人数众多,主办方在活动前一天将活动地点改在了面积更大的演讲厅——蔡冠深报告厅,即便这样,现场仍座无虚席,外面的走廊和楼梯上还有不少未领到票的听众。在演讲中,他特别提到托马斯在高中时代独创的一首六言诗,这与他非常喜爱的唐诗中的六言诗有异曲同工之妙。他将几种不同译文(英译及中译)加以比较对照,特别强调了特翁诗歌中独特的音乐感。因为特翁本是位出色的钢琴家,在诗人中风之后,虽不能说话但仍能用左手弹钢琴,而马悦然本人年轻时也曾在交响乐队打鼓,他个人对节奏也比较敏感,因此对马悦然而言,他在翻译时就极为注重原文的形式和节奏。

强调对经典作品的重译

马悦然本人也是个诗人,更精通中国古诗,这也使他有足够能力把瑞典诗歌翻译成中文,作为托马斯的好友,他顺理成章地把朋友的作品翻译成中文,尽管之前已经有北岛、李笠和董继平翻译过托马斯的诗集。作为一名翻译家,马悦然非常强调对经典作品的重译,马悦然昨天说,“每一个翻译家对他翻译的著作,都有他自己的值得参考的见解。”

马悦然跟托马斯已经是认识半个世纪的老朋友,一个当了多年的诺贝尔文学奖评委,一个在去年获得诺贝尔文学奖。马悦然还能回忆1960年代第一次见到托马斯时的样子,“我起初只阅读他的诗,没有想到把他的诗译成外文。”1983年冬天,马悦然去医院做个手术,身上带着的是托马斯那时刚刚发表的诗集《狂暴的广场》,动完手术,马悦然说他的脑子还很清晰,半夜醒来就把诗集的19首诗翻译成英文——只用了一个下午那么长的时间。

《巨大的谜语》最后部分是马悦然翻译的俳句集,托马斯大部分俳句都发表在他最后的两部诗集《悲伤的凤尾船》(1996)与《巨大的谜语》(2004)中,尤其在托马斯1990年中风之后,他主要写的是小诗和俳句。

俳句在日本文学史上占的地位很重要,1920年代不少中国年轻人留学日本,肯定见识过这种比较特殊的诗歌形式。马悦然说,“可是据我所知,他们谁都没有把这种短诗带回中国去。五四运动时期抛弃了的中国传统诗歌形式,如绝句、律诗和长短句,对于偏爱自由诗的激进派的诗人来说,也许会觉得具有严格节奏的俳句是不合时代的。”

五四运动时期中国文学运动,在马悦然看来和瑞典1940年代的文学运动有些相同的现象——对传统文学的否认的态度。“当时的瑞典诗人大多数写的是自由诗。托马斯走他自己的路。他头一本诗集收十七首诗,一共包括九十一阕(stanzas)。其中十三阕用古代希腊所谓萨福诗律(Saphicmetre),两阕用古代希腊阿尔凯(Alcaicmetre),六十阕用所谓英国式的无韵诗(tatám,tatám,tatám,tatám,tatám),其余的十六阕是自由诗。”马悦然说,“中国1920年代的小诗和托马斯的一些俳句有相同的或者相似的主题:诗人们都坚持要说真话或者表达一种坚固的信念。”

1990年代以来,由于中风,托马斯逐渐丧失了语言能力,只能简单地发几个音,但在妻子莫妮卡的帮助下依然能与外界沟通。“我一个朋友,瑞典一位有名的医学专家,告诉我,因为中风不会说话的人绝对不会写诗,除非这是一个上帝创造的奇迹。”马悦然说,“托马斯不是那么简单的一个人!”即便中风,托马斯依然能写简单的短诗。

发表中文翻译作品总让人误解

马悦然把大量中文诗歌翻译成瑞典文,至于自己的翻译动机,马悦然说,“我不是中国人,可是我读过相当多的中国文学著作,从上古时代到现在。每读到一篇我非常欣赏的作品,我都希望把它译成我自己的母语。为什么呢?因为我愿意让我的同胞欣赏我自己欣赏的文学作品。”“我恨不得把我所欣赏的中文文学作品都译成瑞典文,可是那当然是做不到的。”马悦然做了选择,他经常把一个作家所写的主要作品都翻译成瑞典文,比如“闻一多先生的两部诗集《死水》和《红烛》,艾青的最主要的诗歌。北岛的诗我翻译过95%。沈从文先生和两位山西作家李锐和曹乃谦的作品我翻译得比较多”。

谈及翻译中文诗歌,马悦然昨天说,他非常在意中文原文诗歌的形式和节奏,但把中文古诗中的绝句和律诗翻译成外文时,翻译家会面临很多困难,四声在绝句和律诗中所起的作用很重要。“因为外文没有声调,中国近体诗的平仄的对比,当然没有办法译过来。”“律诗里头那非常精美的对偶句也不容易译成外文。”“把中国非常整齐的五言古诗和七言古诗译成外文的时候,简直没有办法反映原文的结构和节奏。”

作为汉学家高本汉的学生,马悦然首先是个语言学家,他在语言学方面的兴趣主要是中国方言,这也是马悦然能说一口四川话的重要原因。在他看来,他在上古和中古汉语的音韵学、古代和现代汉语语法、诗律学等方面的研究,是他能进入瑞典学院的原因。但现在,中文世界首先把马悦然看作一名中文文学作品翻译家,他自己也非常认同这个角色,也知道这个身份的重要性,这个重要性并不是针对中国而是他自己的同胞。在马悦然看来,他翻译中文作品不是要给中文作家弄个文学奖,“主要任务是把中文文学介绍给我的同胞。”因为在翻译成瑞典文的文学作品中,74%翻译自英文,“从亚洲和非洲各国语言翻译的作品总共不到1%!欧洲各国的情况是同样的。”

马悦然是瑞典学院里唯一精通中文的院士,作为诺贝尔文学奖的评委之一,也是瑞典国内少数能把中国文学作品翻译成瑞典文的译者之一,这样的双重身份也让马悦然感到烦恼,“因为我一发表一位当代中文作家的作品译文,就会有人说:这个作家可能会获得今年的诺贝尔文学奖!”