李安源(以下称李):在这样一个中西文化杂陈的时代,中国画的发展面临着各种选择与可能性。以这个摹写展为契机,可以让我们理性地回过头来关注一下中国画的传统问题。因为这百年以来的中国画,无论工笔还是写意,无论是题材还是技法,都难以回避一些中西交错的东西。就当下工笔画的发展倾向而言,很多青年画家崭露头角,无论是在题材、画面内容还是技法上,都深受西方审美观念影响,与传统工笔画的制作方式拉开了距离。特别是在题材上,它不再如传统绘画那样去一味表现自然的生活世界,而具有一种非现实的图像化趋势,你怎么看待这种现象?

何家英(以下称何):从世界的绘画来看,以及从我们中国传统绘画发展延续下来的整个规律来看, 实际上不可能永远停留在一种模式上,永远按照我们固定的审美标准,以古人的样式和眼睛来看待自然事物。从工笔转入写意,其实也是艺术上的一种转换,一种变化,它融入了主观的、精神的很多内容。其实中国绘画似乎更早具有现代性,主观的和抽象的成分很重。从西方来看,走到今天,而且我们正好在这样的文化氛围内来看待审美问题,也有着共同的一种认知。年轻人受着西方影响,这是不可回避的一个现实存在,特别是我们的文化本身,已经不是纯传统意义的文化了。甚至我们这一代人,一多半或是绝大部分都是受西方文化影响,在这样一个西方文化背景下,你想让他再用古代的方式来表述,似乎也不是很现实,即便你表述了,很可能跟我们今天人的生活状态、审美意识、精神诉求都是脱离的。这就是时代给你的一个条件,好的艺术家会在里头取得一个很好的平衡。所以你既要面对现实,又要冷静地思考,来选取一个当今人类真正的思想感情深处所需求的东西。那么年轻画家的探索,自然地存在着他们这一代人内心的一种思考、情感,以及对当代艺术的看法和认知,自然他就会打破原来的圉限,以一种新的语言来表述。

何家英舞之憩195×115cm2006年

李:在当代,确实有很多青年画家能够从传统绘画语境中脱颖而出。但是坦率地说,这其中也有很多作品都流于表面的形式,缺乏真正能够触及心灵的真诚。相对而言,你们那个时代,艺术家的创作状态还是相对单纯的,在艺术的、形式的追求上也比较单纯,即便是面对传统的选择,也还是能够与现实找到很好的对接,即便是在创作上不乏内心的真诚,但是又难免形式上千篇一律。

何:当今的这群年轻工笔画家里头,不乏有一些画家很具有思想,具有学识,不是一味模仿前人,而是在进行新观念表达时对传统有着追溯的意识。他们不想脱离中国传统的文化精神,将中国的文化内涵与今天的现实加以思考、加以对照,运用了很多传统元素,找到了非常适合进入当代的思想表达形式,甚至有些人用工笔画的方式来对西方古典大师作品作一种重新的演绎、解构,可贵的是并不庸俗,这就很好。也就是说,这种工笔画的形式在今天的当代意识尝试上具有特别强烈的生命力。所以对于新工笔的探索,首先应该给予特别充分的肯定,因为他们是有思考的。但同时也要看到一些问题,就是在吸收传统因素的时候,似乎对宋元、对明清的绢纸本绘画的偏好过重,势必造成一出手格局就小。就是说,进入到文人画昌盛的宋元以后,工笔画的格局就变得越来越小,缺少一种庙堂之气。而中国工笔画的大格局,恰恰在唐宋以前,特别是这一时期的壁画值得我们很好地去研究,很多东西直接就能够和现代对接。如敦煌壁画,从中很难看到传统之中的陈腐之气,它是活跃的、活泼的、自由的、斑斓的,有生命的,神采飞扬的。这种气度,唐代也还具备。可是到宋以后,就变得压抑、陈腐了。

李:上次几个朋友在我家,我把你临摹的那幅《金刚》图片给他们看,他们都很赞叹,都被你的线描中那股铿锵有力的气势给震住了。虽是临摹,但见功夫,那种刀枪不入的内功,不是花架子可比的。讲一个画家成功,固然要讲他的艺术观念,但是也不能回避他的专业基本功。这就是刚才提到的,一个是技法的领悟,还有就是对于一个时代精神,甚至是一种艺术气度的把握。

看一个画家有没有气度,有一点很重要的,即要看他有没有典型性的代表作。有!那么还要在观众中能够产生耳熟能详的影响,这样就很少见了。齐白石就是这样,他笔下的虾、不倒翁、老鼠偷油,都有这样的特点,看后过目不忘。从这个角度讲,你的很多早期作品确实具有这样的特点,如这次参展的《十九秋》也是,可以讲已经成为我们这一代人情感上的一种记忆……还有一幅,名字我记不清了,画了一个女孩临桌托腮(何家英:“那叫《心语》”),我当时就想起俄罗斯画家谢洛夫的名作《少女与桃》,那种感觉至今还在。这就是说,真正经典的作品是触及观者内心的。讲到这,我倒是又想起来一个人,尽管这个人也有争议。这就是徐悲鸿,我们姑且撇开对他绘画语言的争议,但是他确实画了很多经典作品,像《泰戈尔像》、《李印泉像》、《愚公移山》等,这样的作品,都有一种气度、一股张力在里面。

何:徐悲鸿的画,特别敦厚,特别朴实,所以他有高格,有古气。其实他这种气度,我觉得首先还在于人本身的气质和人格,因此有这样人的主体,他对审美的选择就能对上频道,有的气息就能够对上,你就喜欢,有的就格格不入。比如说在文革后期,我们上学期间,也会看到一些工笔画展,就觉得这种气息与自己审美心理格格不入。从上世纪80年代之后,是我们对传统重新来认识的一个时间段。那这个时候,你会跟好的东西十分投缘,选择的都是喜欢的东西,那你看原来的那种审美:大脑壳,双眼皮,小鼻子,小嘴,小下巴,那种娃娃脸,你就十分反感,它只是一种可爱,但不是一种美。美是一种很玄很玄的东西,所以这种东西需要有悟性、有灵性的人来捕捉。从很多经典作品中看,美不一定是漂亮,漂亮不一定就美。漂亮很可能导致一种庸俗,所以美是一种内在的韵味儿。在学习的过程中,传统不仅仅是一种形制,我觉得最重要的是学习一种审美,特别是审美的气度,这个太重要了。我在学习绘画的时候是从黄胄的速写入手。黄胄的速写,表现得非常大气,非常的大方。我觉得中国人的素描(指文革前),只有黄胄能和西方的素描大师相媲美。别人都是太理性,抠抠嗦嗦的,那种学院派的因素太重,缺少那种灵性,而黄胄却很大气,给了我一种气质上的影响。

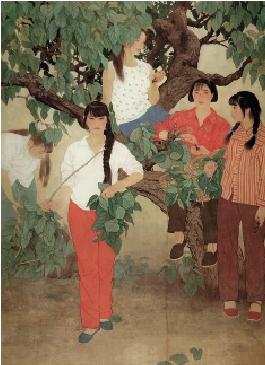

何家英红苹果114×80cm绢1990年

何家英桑露200×148cm1992年

李:好就好在,学黄胄,但看不到黄胄。真正的学习,确实是一种气质与审美的培养。

何:是的。比方讲永乐宫壁画的那种大气,那也是我们难以忘怀的。那种非常真实的表达,线条的组织,对于我们认识真实的生活中所存在的样式、意味与组织,具有很大的启示。

我在永乐宫临摹过托盘玉女,是1979年画的,《金刚》是1977年画的。

李:为什么没有拿《金刚》过来展?

何:我临摹的时候在学校,打幻灯,通过对画册临摹,我觉得不够好,不是很喜欢。印小了还可以,大了之后,我觉得没有表现出壁画的特质来,基本上是薄画法和用水粉色彩往上画。那时候还不太会用矿物质颜色。《玉女》是我对着壁画临的,直接对着壁画临,那种气息感染是不一样的。

李:像刚才讲的,徐悲鸿的许多作品,虽然严格意义上讲也不同于传统工笔,像《泰戈尔像》、《李印泉像》这类耳熟能详的作品,包括你讲的黄胄,你认为都是反映的对于中国传统气度的一种把握。但是你的创作,我觉得跟他们还是有着不一样的地方。你的工笔作品,虽然也是有着写实的精确性在里头,但是在造型上却是将素描的观念纠正过来,保持着一种非常传统(的)气息,特别是以线造型的观念,加强了画面节奏的流畅与韵律。你怎么看待中国画中的线条问题?同时在实践中,又是怎么去解决创作与习作之间的关系的?

何:当我接触到工笔画的时候,马上就很敏感地感觉到,新中国成立以后对工笔画的表达和认识,实在是太肤浅了。当你考察永乐宫,考察法海寺,考察敦煌壁画的时候,就会发现,传统是另外一回事,根本不是今人能够提供给你的。我们不能站在一个狭隘的民族立场上看问题,而应该站在一个更高的国际性的绘画语言的立场上,综合来看待中国的传统绘画。这样的话,我们就能够将传统绘画那种特质与优点看得更透彻。在我看来,西方绘画是显性的,中国绘画是隐性的。西方的文化很容易理解,特别是绘画,很诱人、很直接,特别对年轻人的吸引力很大。而对中国文化、中国绘画的理解上就困难得多。中国画有种固定的程式,看似概念化,实则耐人寻味。若是不以一个艺术家的气质去看待它的话,其精神则很难挖掘出来。所以在我的创作过程中,我很重要的一个命题,就是挖掘出中国工笔画的优秀品质来。这种挖掘,并不在于我要临摹多少画,我才能认识到。很多东西,其实看看就理解、就悟到了。其实我的创作经验,都不是把什么东西学到位了,然后再把这种东西运用到创作当中。也就是说我一开始学画,就是以创作带习作,并不一定素描画到很棒很棒才可以创作。所以我在学习传统的时候,除了短时间的机会临摹了几幅古代作品之外,其实我很少去临摹。真的,很少把东西学到了再开始运用,而是边用边学,直接运用到你的绘画当中,在这个创作当中还得到了很多老师的帮助和指导,因为能指导的东西实在太有限了。而对线的认识正是挖掘传统优秀品质的重要环节。线不仅仅是功力问题,更重要的是它的组织形式规律和它的趣味。

李:当时的天津美院,在你之前的前辈,还有哪些老师在画工笔?

何:直接教我工笔的是杨德树老师,杨老师给我们上的第一堂工笔课,从白描开始,临摹、上色,后来又带我们去永乐宫,去敦煌,在工笔画上对我们影响是最大的,也是最深的。第二个还有郑庆衡老师,现在已经过世了。你说的《金刚》,就是在上他课的时候临摹的。再其他就没有了,以后也没跟其他人学过。但是白庚延老师却从画理的层面给予了我真切的指导。也曾经拜访过潘絜兹老师,但也没跟我讲出什么,他主要是从壁画起手的,所以他的画古朴、大气,对我也是有影响的。

李:中国人物画发展在晋唐达到了一个高度。尤其是在壁画里面,它有很优秀的传统,那种浪漫的、幻想的、自由表达的心声,是需要我们重新去体会、去认识的。但是,我们也不能否认,在历代都有一些优秀的画家,将中国画的审美精神在不同的时代语境中进行演绎,从而也丰富了中国画审美的多元性特质。比如讲参加这次展览的画家,也有学明清的,像罗寒蕾,她对明清绘画传统的领悟相当深刻。她的很多作品,吸收了明清时期肖像画中温文尔雅的气质,非常优雅,这样的画面,也同样能接轨今人的时代情怀。

何:罗寒蕾是临摹过传统的,但是她并没有生搬硬套,她还是用她的感情来描绘,靠着自己的灵性、自己的视觉天性来表达她眼中的世界,所以出现了她个人的特点。如何能够体现传统的某种品质,这是一个不好把握的事情。并不是说,注重传统,你就回到了传统线条的提按、变化,不一定是这样的。我们讲传统的时候,应该讲传统的一种气息、品质、精神性、审美品格,这就够了。至于表现手段,大可不必被传统的样式所限制。文人画体系下的水墨格局有它自己的方式,比如开合、白黑的分布关系,都有它的规律,但是这种东西在当下的特定文化语境中,往往是不太容易产生特别大的共鸣。壁画就不是这样来构图的,完全不一样。比如说,这次看到卓民临摹的《源氏物语》,虽然它是个小长卷,但是它整个是唐代壁画的手法,所以一看格局就不一样。而从宋画小品临摹起,肯定是一个窄小的格局。如果当代的画家不意识到格局的问题,那就会犯一个非常大的错误。就像上次北京搞的新工笔,是不错,但你仔细地再看一看,就会发现问题。一是格局问题,另一个类型化的倾向,而且色彩都比较晦暗,灰灰的调子,暗暗的,不阳光,不大气,这又是一个很大的问题。

李:我倒觉得,这些画看上去似乎很精致,但很多还只是处于对某些域外图像的一种篡改、抄袭,并不真正具有原创性,情感上也不真实,只停留于表层形式的描绘。

何:什么问题呢?第一,你的人文关怀是什么?比如我们的感情是建立在自我小的情感上呢?还是建立在民族共同的审美情怀上?以更大的胸怀看待人类的大爱是不一样的。另外就是你所具备的文化积淀,一种格局是什么?尽管我们绘画里面文人画的东西多,但是如果你能够有另一面的文化积淀和素养,就会有一些改变和不一样。这是人的气质本身所决定的,人往往是一生下来性格就决定了,他一定会选择他爱好的东西,是不是?让你读边塞诗,我就不爱读,因为它跟我的感情不对应。

李:一般来讲,一个画家成名成家,都有一个探索的过程,西方也一样。但是,当我们来回顾这个画家一生的作品风格的时候,总能看出这样的一个创作过程,也就是在风格上从前到后还是很统一的。但今天有些画家,急于成名,多在图式上做文章,今天玩一个,不成功,明天就换一个,越玩越离谱,让人感觉没有审美追求。

何:他的立足点就是小,他站的是既得利益上,急功近利,当然这样就更小了。

李:所以从历史的角度上讲,很多优秀的画家,比如齐白石,有人说他衰年变法,其实他的绘画路子从来就没有乱过,包括在认识陈师曾之前的作品,那非同一般的气度就已经显现出来了。艺术家身上那种天然的艺术感觉,在我看来就是与生俱来的。

何:再比如蒋兆和。蒋兆和并不一定说学过碑学,他也不一定学过吴昌硕,但是你看他画出来的,尽管是素描写生出来的作品,画出来的感觉又朴素又大气,后人就没法学。你可以学得像蒋兆和,可总觉得比他小一圈,气度无法学到的。尽管刚才说学黄胄对我们气度的影响,但是仍然赶不上。

李:在审美追求以及中国传统精神气度的把握上,尤其对于青年画家来讲非常关键。我看到很多画家,被那些徒有美丽外衣实则内容空洞的图像所迷惑,去套用一个形式,或者一个符号,因为他没有心灵的真实体验,这种形式语言就无法跟他的生活世界对应得上,更不能表达出带有普遍意义的人类情感。尽管这类图式有一定的语言个性,但是我却认为它不能与观者进行交流,更无从产生心灵的碰撞。

何:这也是他无能为力,你也别太责备。因为创作这条道路到底是怎样的一个过程,大多数人是不明白的,有些人笔墨画得很好,一到创作上就画不成,因为创作的过程太艰难了,非但是一个现实、平常的积累,还要构思出一个有意思的、有意味的、有诗意的、有新意的图式,还要取一个适当的题目,这是一件太难的事了。艺术这玩意,总有冥冥之中的东西在你心头缭绕才行,你得有那愿望,你得愿意去做,你得真正地投入你的感情去体会这个东西,直到这个缭绕的东西逐渐清晰起来,说不定什么时候碰到某个契机,一点,哎呦,就是这个。但很多时候,当你忙忙叨叨应付别的事情的时候,你的思想就没在这情感当中,自然的10年20年都不会找到感觉。

所以我觉得人无论做什么事,哪个行业,就是要用一颗特别真挚的心去对待它,你真诚去对待,总会感动上天。当你真诚对待的时候,你的灵感、你的才能就得到最大的释放。

李:前面提到你的作品《幽谷》,虽然是写生,但是在我看来一点写生感都没有,我总感觉名字应该叫《泉》更准确一些。绘画气度这个东西,就像人的气质一样,不是想追求就追求来的,这就是“风格即人”。就像你的很多作品,我们这一代很多人都学过,临摹过,那种感觉是特别美好的。所以再回过头来看你近年来的创作,工笔几乎不画了,是什么原因将创作放到写意上?

何家英敦煌莫高窟·西周壁画(局部)

66×100cm1981年

何:一个是在写意画上,你能体会出更多的中国绘画一些精神上的东西,应该说我从写意画上悟到了更多的绘画的道理。另外一点,就是也得过笔墨的这一关,一个画家只会画工笔,到了笔墨上根本就玩不转,那不是一个真正的画家,写意画能更多地体现灵性。再一个,你之所以画它,是说你对某种东西有所感悟。比如写意画,人们停留在蒋兆和格局下,除此之外,就按照西方的样式瞎弄。很多人学习人物画,常常将花鸟画的笔墨用到人物画当中,而我恰恰是悟到了我要从山水画笔墨当中切入到人物画,特别是我对元四家的东西非常钟爱,尤其是王蒙与倪云林,这里头充满笔墨的内涵,不是工笔画所能表达的。

李:那你怎么不去画山水?

何:画山水,是很难走出前人的笔墨样式的。恰恰是把它搁到人物画当中,这才有一个人们看不见的可以吸收的东西,才有价值。看到了这样一种艺术上的期望,你才去画。画写意人物,当然也有市场与应酬的需要。开始不卖钱的时候,也总有人找你要张画,所以你不得不用写意画去应酬一下,渐渐地写意画就变成了一个市场的东西,而且也得到了很多人的喜爱,并形成了自己的风格。而且我觉得在这过程当中,收获颇丰,对绘画的认识就不只是停留在工笔上,对笔墨的问题也有了更深刻的思考。可是问题是这样的,时间毕竟是有限的,被牵制到写意里就没有时间再画工笔了,但不管怎么讲,毕竟写意画在社会收藏界已形成了一个很好的局面。我现在的想法是,停止写意,因为市场已经有足够的数量来进行周转。我要想办法停止卖画,省出时间来,在有了更进一步、更成熟的认识之后,重新回到工笔画上再创作一些作品。

李:坦率地讲,刚讲到你的写意创作的心理状态,确实很真诚,既有个人对中国传统文人绘画的热爱,同时也有市场的需求。但我个人觉得,虽然你的写意作品也有一定的个人面貌,但与工笔相比,就像我前面讲的,它浓缩着一代人的情感记忆。相比之下,你的写意作品还是很平凡的,所以我想知道在写意创作的背后,内心应该有着一种更高的理想吧?

何家英仕女图临摹

何:没错,想让它松起来。现在我的写意画还在严谨阶段,而这种严谨和别人的写意有很大的差别,就是我把工笔的一些因素搁进写意当中。现在有一种说法就是工中有写,写中有工,更有品质,更有韵味,甚至有人更爱看我的写意画。但对于写意本身的精神,那种灵性还应该通过徒手,就是说不用稿子画画。假设这些年我根本没画写意,一直画工笔走到今天,我想至少有几十张工笔画了,可能会有非常非常大的成就,肯定不会限制在我现在这种状态下。当然,这都是假设。但写意画取得的高度,也直接关系到你在绘画上所取得的高度。一般看一个人成绩的时候,其实都是看你的最高点。但是你最好的成绩,又往往被普通的东西拉下去。

李:你能不能给自己的工笔和写意打个分?

何:那没有必要吧,这是两个系统的东西。一定要打的话,我觉得工笔应该打90分,那么写意所达到的成绩也就70分,因为写意的最高境界我还没达到。工笔是可以集中精力来完成的,写意则很困难,它需要循序渐进,所以为什么我从20多岁选择了工笔,也是一个明智之举。作为一个年轻人,笔墨问题并非一下子就能解决。

2012年9月22日,于南京中央会所

文字整理:葛玉霞

何家英永乐宫壁画·玉女125×62cm1979年

1957年出生于天津。自幼喜爱画画,1977年考入天津美术学院绘画系学习国画,1980年毕业后留校任教,擅长当代工笔人物画创作。现为全国政协委员、中国美协副主席、天津美协副主席、天津画院院长、当代工笔画协会副会长、天津美院教授、硕士生导师、中国艺术研究院博士生导师。获国家“有突出贡献的中青年专家”称号。代表作品有《山地》、《十九秋》、《米脂的婆姨》、《酸葡萄》、《魂系马嵬》、《秋冥》、《桑露》、《舞之憩》、《杨开慧》等。

1980年《春城无处不飞花》获第二届全国青年美术展览二等奖;

1984年《山地》、《十九秋》参加第六届全国美展优秀作品展;

1988年《酸葡萄》获当代工笔画学会首届大展金叉大奖;

1989年《魂系马嵬》获第七届全国美展银奖;

1991年《秋冥》获当代工笔画学会二届大展一等奖;

1996年《桑露》获首届中国人物画银奖;

1999年《米脂的婆姨》获第九届全国美展铜奖;

2003年作品8幅获今日中国美术大展最受观众欢迎奖;

2003年作品3幅获汉城-中国书画艺术展金奖;

2007年获“2007中国百家金陵画展”艺术贡献奖