你生活在哪,就面对哪的问题,有问题就有艺术。你的处境和你的问题其实就是你艺术创作的源泉。

——徐冰

文/ 徐冰图片/ 徐冰工作室编辑/ 王青云

《地书》MOMA展览现场1998年

编者按:

1955 年二月,徐冰降生在重庆,一个知识分子家庭里。由于出生当日下雪,这在当地属罕见, 故此家人为他取名为“冰”。出生后,徐冰随父母移居北京。由于父母均在北京大学工作,故此徐冰在北大校园中度过了他大部分的童年与少年时光,北大深厚的人文环境对徐冰的成长产生了深刻的影响。

还在幼儿园时,懵懂的小徐冰就从父亲的口中听到“中央美术学院”,并立下当画家的志向。史学家翦伯赞先生欣赏徐冰的艺术才能,并经常为他提供绘画材料。文革时期,赵宝煦先生、张芝联教授,将收藏多年的画册、书籍和木刻工具交给徐冰,这些珍贵的资料对徐冰后来的艺术道路产生了深远的影响。1974 年,徐冰拜油画家李宗津先生为师,李先生的油画深深地吸引了徐冰。

“十年浩劫”对于国家,对于人民无疑都是巨大的灾难,徐冰青少年时期的成长环境,并不是培养艺术家的理想土壤,但正是在这样一个特殊的时期,造就了他特殊的经验,反而在某种程度上成全了他对艺术的追求:读小学时,徐冰就利用停课的时间,在家自习绘画、书法、篆刻、木刻、木雕和剪纸等,后研究美术字,写大标语,画漫画。中学时,徐冰承担起学校的美术课和美工宣传工作,经常作画至深夜。在“上山下乡运动”期间,徐冰来到偏远山区,在劳动之余他做了大量的农村生活写生,在开展地方群众文艺活动期间接触到民间艺术。

1977 年,徐冰被中央美院录取,被分配到版画系学习,授业于古元、李桦等老一代木刻家,并开始创作以《碎玉集》为总题的系列木刻版画。这些以乡村题材为主的小木刻使徐冰开始在国内外产生影响。

本科毕业后,徐冰留校任教,随后攻读硕士学位研究生。在此期间,他对 “复数性”产生了兴趣,在1986 年与版画系年轻教员创作行为及装置作品《大轮子》。1987 年,徐冰开始《天书》创作的准备工作,闭门设计刻制两千余“伪汉字”。1988 年,第一阶段完成的作品在中国美术馆首次展出,《天书》在社会中引起了广泛的热议。

移居美国后,徐冰先后制作了:《英文方块字》(1994—1996),《 烟草计划 》(2000 年),《地书》(2003—2007 年),《何处惹尘埃》(2004 年),《凤凰》(2008—2010 年),等一系列重要作品,受到了国内外媒体及学术界的关注,并且于1999 年和2006 年先后获得麦克阿瑟“天才奖”(美国最重要的个人成就奖),以及“版画艺术终身成就奖”。2010 年被美国哥伦比亚大学授予人文学荣誉博士学位。

(注:此编者按仅选取了徐冰生平中的重要事件,重要作品以及重要获奖。)

《天书》是一件大型的装置作品,它是由无数本用“伪汉字”印制而成的线装书及长卷,构成的一个“文字的空间”。进入展厅,就被源源不断的,错误的文字所包围。在这样一个文化殿堂般的空间中,在被这些神圣典籍吸引的同时,又被无处不在的,不能读解的文字所拒绝。《天书》向人们提示着一种对文化的警觉。

天书

1986年的某一天,我在想一件别的事情时,却想到要做这样一本谁都读不懂的书,这想法让我激动。我决定造4000多个假字,并要求这些字最大限度地像汉字而又不是汉字,这就必须在构字内在规律上符合汉字的规律。我依照《康熙字典》笔画从少到多的序例关系,平行对位地编造我的字。这让读者自己首先相信明明有这个字,就像看到一张熟悉的脸,却叫不出他的名字。要让这些假字,比起古字典中那些已经死掉的真字更像真字。

我对做这本书有几点非常明确的想法:一,这本书不具备作为书的本质,所有内容是被抽空的,但它非常像书。二,这本书的完成途径,必须是一个“真正的书”的过程。三,这本书的每一个细节,每道工序必须精准、严格、一丝不苟。为了表达一种我对知识的敬畏感,我希望这本书更像一部精典,最好是宋版的风格,这样能帮它装扮出很有文化的感觉,从而更凸显出这其中的荒诞与反讽。

1988年,我的个展在中国美术馆开幕了,《天书》的一期作品得以展示。三条长卷从展厅中央垂挂下来,下面摆放着不同形式的“典籍”,有线装和蝴蝶装的;有《解字卷》(无意义的字解释无意义的字),还有一个《中英对照本》(英文也是不能读的)。展览引来包括艺术圈之外的很多人。我的艺术似乎让知识人更不舒服;一些老教授、老编辑来看过多次,这对他们像是有种“强迫症”的作用。他们在努力找出哪怕一个真的字,这也许是因为,进入这个空间就与他们一生的工作正相反。

展览之后,我确定了开本,决定重刻一套,比过去的那套字大了3毫米。在小一年的时间里,我一口气又刻了两千多块,并找到了一家专印古籍的厂子,用了两年的时间完成了印刷。最终,《天书》在1991年完成,共120套,每套四册,共604页,每一套装在一个特制的核桃木盒中。

从1987年到1991年,我做了什么?只能说是:有一个人用了4年的时间,做了一件什么都没说的事情。《天书》可以引起众多问题的讨论点,比如地方性与国际性的问题:这个作品的动因是与中国80年代中期“文化热”的环境有关,面对的问题要说是地方性的,但作品又是国际的。关键在于你的敏感与着眼点是否能在超越地方性表层现状的层面上展开。上世纪末期,西方当代哲学讨论的问题,主要集中于语言与误读、思维与表述这类问题上,像德里达等一线哲学家基本上都在说这个事。《天书》涉及的问题与此相吻合,因此他们认为一个携带不同文化背景的艺术家从另类的视角及方法参与了这个讨论。

中国的传统是看谁把“规定动作”玩的更好。《天书》是在传统之中生发、变异出来的;即携带传统基因又有转基因性质的艺术方法的实践。它使用中国哲学,以不沟通达到沟通的方式;它是一个充满悖论的矛盾体,人们都叫这些“文字”为字,但它们上却不具备作为“字”的本质,即传意的功能;人们都称它为“书”,但这本具有确确实实书的外表的“书”却不具备做为书的资格;它成为高度表里不一的东西,容“超写实”与“抽象性”为一体,既郑重其事又荒诞不经。

《英文方块字》是一种带着面具,经过伪装的文字。它们看上去和中文一样,其内核却与中文毫不相干,是彻头彻尾的英语。徐冰把中文、英文这两种截然不同的书写体系硬是给弄在一块儿。

对汉字文化圈之外的民族来讲,中国书法是一种神秘,不易进入的文字。对中国书法的欣赏,长期以来,只停留在一种抽象画的层面上,因为书法实际上跟写字有关,欣赏书法须要跟文字发生关系。但是,徐冰通过这种英文书法,让西方有了一种东方形式的书法文化。因为他们真的是在写自己的书法,这种书法形式与中国书法完全一样,内容与英文完全一样。

徐冰在美国做讲演时,有些人问他:“你这样做,会不会有些中国人不高兴?因为你把中文改成了英文。”徐冰说:“中国人特别的高兴,因为我把英文改成了中文。”这种字是介于两个概念之间的,哪边都属于又都不属于,人们在书写时真不知道是在写中文还是英文。

英文方块字

从1993年开始,我着手《英文方块字》的创作设计。这个想法的产生,与我生活的环境和状态有一定关系。去美国,语言与沟通成为生活中直接的问题,这与我的生活形成一种很尴尬的关系,我的思维能力是成熟的,而说话与表达的能力是幼儿的。中文的情结是根深蒂固的,但要求我必需使用一种不熟悉、不方便的语言。

在国外生活实际上是生活在两个文化的中间地带。这地带的问题对自己来说是新的,对人类来说也是值得讨论的。因为将会有越来越多的人进到这个地带,遇到其中的问题。我本来就对文字有兴趣,在中国时就做过与中文有关的创作。去美国后,对不同语言文字内核的了解帮助我了解文化的不同,这种不同成为我把它们“嫁接”起来的动力,我开始试着写这种书法。

与《天书》里的“伪文字”不同,《英文方块字》是一种可阅读的“真文字”,这就让作品在“内容”上发生了作用,从而就有了表达思想的诉求。最后,我决定用这种“字”写一本讲如何写这种书法的教课书,题为《英文方块字书法入门》。我印出了一套竖排版的,从形式上看这是一本彻头彻尾的中文书法教科书,含字帖,外加描红练习本,但其实却是一本英文书。书中的字母对照表,让我们看到,每一个字母除笔画风格的改变外,并没有那么多的改变,而仅有的一点点改变,整个“世界”像是都在改变。

作为一件当代艺术品在西方展示,我是以“书法教室”的方式为主。我将画廊改变成教室,教室里有课桌椅,有黑板,有电视教学设备,有教学挂图,有教科书,有笔、墨、纸、砚。观众进入一间“中文书法教室”,但参与书写后发现,实际上是在写他们自己的文字——英文;是他们可以读懂的。这时,他们就得到了一种非常特殊的体验,是过去从未有过的。

借用建国初期扫盲补习班的感觉,我把这件装置设置成一个可参与的教室的形式,希望这能唤起每个人学习的记忆与愿望,并通过这件作品校正当代艺术的枯燥无趣。这个教室在世界上很多地方展示过,特别是展示后的连带现象很有意思。展览后,不少当地的学校向我们购买“英文方块字书法入门”教科书,他们希望在学校开这门课。他们认为这个教室能让年轻学生进入一种新的文化语境,同时又可扩展他们的思维。在上完课后,一个日本孩子说:“从今天起,我知道了,可以从一个新的角度去看过去我所学到的知识。”

去年我受到澳大利亚教育部的信,他们在制定新的IQ(智商)测验系统。希望把“英文方块字”作为其中的一项内容。香港有些公司在招聘员工时,请受招人员看“英文方块字”,以此判断他们的能力甚至幽默感。

这件作品的起因是语言及文化的冲突,但事实上,真正的要说的事情并非只是文化交流、沟通、东西合璧这等问题,我真正的兴趣是通过作品向人们提示一种新的,思考的角度,对人的固有思维方式有所改变。

当代艺术的新鲜血液经常是来自于艺术之外,《英文方块字》的实用性和在艺术之外的可繁殖性,是我很喜欢的部分。

《地书》是一本用各类标识语言写成的书,经过徐冰七年的设计,现已正式出版了。这是一本在任何地方出版都不用翻译的书。从某种意义上讲,《地书》超越了现有知识分类和地域文化。它不对位于任何已有的文本知识, 而直接对位于真实的生活逻辑和事物本身。对它的识读能力不在于读者的教育程度和书本知识的多少, 也不必通过传统的教育渠道获得,而是取决于读者介入当代生活的程度。不管是哪种文化背景,讲何种语言,只要有当代生活的经验,就可以读懂这本书。文盲可以和知识人一样, 享受阅读的快感。

地书

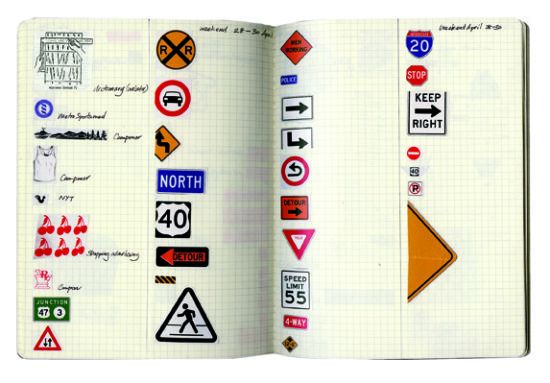

在过去的20多年里, 我有很多时间在机场和班机上度过。机场的指示系统和机上的安全说明书都是以“识图”为主;力求用最低限的文字说清楚一件比较复杂的事情。这些指示系统和说明书,可以说是人类最早的“共识”读本,这点特别吸引我:既然只用这几个标识就可以说一个简单的事情, 那么用众多标识一定可以讲一个长篇的故事出来。从那时起, 我开始通过各种渠道收集、整理世界各地的标识,也开始研究数学、化学、制图等专门领域的符号,与此有关的思维越发活跃起来。

绝大多数语言文字的雏形,都始于同语音生活的小范围人群:一个部落或一个村庄。随着人们活动范围的扩大, 发展成为一个地区使用一种语言,再扩大到几个地区,以至一个国家或几个国家使用一种语言,这是几千年来语言文字生长的过程。当今国际化的趋势让世界迅速在缩小, 形成“地球村”的概念。但这个“大村子”与文字初始期的村庄不同的是:“村民”们操着千百种不同的语音, 写着互不相通的怪异符号, 却生活、工作在一起。语言的不便,成了人类的大麻烦。以种族为基本单位的现存语言,也包括最强势的英语,都显出滞后和不胜任的局限。现有文字面临着过去任何时代都未曾有过的挑战。

资本运作的全球化模式要求商业意图传达(产品认知)的直接化、通俗化, 这促使了去文字化的、超越地区性的、便于认知性的“图像化语言”的生成。而个人电脑的普及,既为这种“图像化语言”的生成提供了技术支持,同时又刺激了这一趋向。

以电脑为代表的一系列数字化技术的广泛运,使人类认知方式的符号化与工作方式的“触屏化”, 一方面改变着人的思维方式——促使生理大脑变得懒惰与“低智化”,同时又为图文时代的“新新人类”提供了生理和技术环境。手机短信、微博,网聊等新方式的日常使用,使精美化的现代语言向“元语言”的方向回归。汉语开始有文言文甚至象形文的性质,英语中大量出现Text talk(缩略词) 和Ebonics(美国黑人俚语)等书写形式。

传统学习方式越来越多地被图识说明所取代。人类似乎正在重复文字形成之初的历史,以象形的模式又一次开始。可以说,今天是新一轮的象形文字的时期,而语言、文字发展和演变的唯一理由就是便捷、有效和易掌握。这些诸多现象表示了“新生代”对传统语言不便的抵抗。语言文字的方式向适应新工具的方向繁殖起来。

人类超越文字障碍的理想和努力从来没有停止过,但只有在“地球村”形成的条件下,才出现了真正的大调整的契机。上述诸多现象表明:一种以图形为基本依据, 超越现有文字的新的表述倾向,在这种共同需求的驱动下,日渐明显。我意识到这种倾向与它在未来的可能。

人类生理经验的共性,使基于事实经验而被抽象出的图形具有共识依据。人类的这些共同经验是超文化、超地域、超语言的。咖啡馆的标志,可以有上百种,我们的工作是把这些材料排列起来,对它们做心理和视觉习惯上的分析和比较;比较出哪些特征是共同的、一看即明的,再将这部分提取出来;最终要找到的是共识性的部分。这是对视觉特征分寸感把握的工作,核心是视觉传达的研究。

那么图形符号作为文字,到底能表达到什么程度?我不希望它已经具备的能力,没有被我没有找到而被浪费了,这也是我对《地书》的兴趣所在。这一版《地书》的故事,被译成中文竟有一万四千多字,这在没有去尝试之前是不可想象的。甲骨文被文字学者认定为是一种文字时,才有260个字符,而今天正在被使用的象形符号多的无法统计,并且每时每刻还在不断地产生。可以说,这些图形符号,已经具备了非常强的语言的性质。

《地书》作为一个艺术项目,由于它的“在时性”,它将会是一个没完没了的项目。作品的形态在“艺术”与美术馆之外;不固定又自然繁衍。它有条件成为一个人们可以自由参与的、公开的平台。这样,《地书》作为艺术作品的形态,就与此文分析的时代特征,发生更有机的关系。《地书》的概念本来就来自于当代的传播环境,更适于回馈这种环境。

在我看来,艺术重要的不是它像不像“艺术”,而是看它能否给人们提示一种新的看事情的角度。《地书》的电脑软件部分,最早是在纽约MoMA“自动更新”展上展出的。这个展览讨论的是“.Com”大爆炸后的艺术现象,艺术家在后“Video艺术”时代,如何对高科技材料作出的反应、调整和使用。作品参与的讨论和展览,是属于西方最具试验性的艺术领域。

但我知道我作品灵感的核心来源,源自于我们的文化传统,远古先人的智慧。我对图形符号的敏感,是由于我有象形文字的传统和读图的文化背景。《地书》与《天书》书截然不同,但也又有共同之处: 不管你讲什么语言,也不管你是否受过教育,它们平等地对待世上的每一个人。《天书》表达了对现存文字的遗憾与警觉,《地书》则表达了对当今文字趋向的看法和普天同文的理想。也许我这个理想有点太大了,但意义在于试着去做。

2011 年9 月11 日,当恐怖袭击发生时徐冰住在纽约,目睹了世贸双塔的“覆灭”。几天后,他收集了一包在“911”事件中的灰尘,并以此为媒材,在2004 年创作了《何处惹尘埃》:他这些尘埃吹到展厅中,在展厅的地面上,由灰白色的粉尘显示出两行中国七世纪的禅语:“Asthere is nothing from the first ,Where Does the Dust ItselfCollect? ”(本来无一物,何处惹尘埃)。

展厅的入口处悬挂着一组照片,作为装置的一部分,照片记载着徐冰将“9o11”的尘土带出美国时发生的一个小插曲:为了克服国外法律的限制(国际间的法律规定不允许将土壤、种子这类物质从一个大陆携带到另一个大陆),徐冰用玩具娃娃翻模,以粉尘代石膏,制作了一个小人雕塑,带进了英国;之后,再把它磨成粉末,吹到展厅中。

2011 年9 月,在“9o11”十周年纪念日期间,《何处惹尘埃》这件装置首次回到美国展出。之前,它曾在美国之外的几大洲展示过。这些10 年前离开的尘埃,夹带着其它地域的、不同气息的尘埃,一起回到纽约曼哈顿的下城。

美国作家安诸·索罗门对此评论到:徐冰在9o11 之后虚空的日子里,从下城收集到的这些灰尘,不仅是具有寓意的;它还包含着那个九月的微风中夹带的寻常与不寻常的内容,融汇着那一天所带来的独有颗粒:大楼在倒塌中转化成的粉末,从大楼中散落而出的、如枯叶般的纸片,以及人类质地的灰烬,所有这些在火和力的作用中,融合成一种统一的、永恒的纯粹,并与每日的尘埃混杂在一起。过去10 年,关于‘自由塔’以及9o11 纪念碑的、冗长而毫无结果的争论中,没有人注意到,其实这座纪念碑早已在那里,这就是那些尘埃本身。

何处惹尘埃

2001年的9月11日早晨,工作室助手Marry上班第一句话就是:“快打开电视!有一架飞机失误了!撞在双塔上。” 我纽约的工作室在布鲁克林维廉斯堡,与曼哈顿隔河相望。工作室楼前,大都会街西头的空中,耸立着两幢庞然大物,那就是世贸双塔。我立刻来到街上,正看到另一架飞机飞过来,实实在在地撞到第二座大楼上,又一个火团膨胀开来。此时的双塔象两个巨大的冒着浓烟的火把。不清楚过了多久,两幢大楼相继塌陷,剩下的是滚动的浓烟,这一切就如同发生好莱坞的大片中。我看着这奇观的发生,脑子里的另一个画面却是90年我离开前的北京。那一刻,我强烈地意识到——从今天起,世界变了。

在第二天早晨走出工作室大门的一刻,我感到视线中缺失了什么,原来,已经习惯了的生态关系被改变了。一位纽约的孩子家长说:“9.11”之后,孩子找不到家了,因为她告诉过孩子,只要看着双塔就可以找到家。

“9 . 1 1”之后,整个曼哈顿下城被灰白色的粉尘所覆盖。几天后,我在双塔与中国城之间的地带收集了一包9.11的灰尘。当时并不知道收集它们干什么用,只是觉得它们包含着关于生命、关于一个事件的信息。两年后当我又读到:“本来无一物,何处惹尘埃”这句著名的诗句时,触发了我的灵感。

这两句诗是六祖慧能回应禅师神秀的,神秀当时在禅宗界的地位很高,是上座。他为了表达对禅宗的理解,写了一首诗,为:“身是菩提树,心为明镜台。时时勤拂拭,莫使惹尘埃。”慧能当时只是一个扫地的小和尚,他在寺院墙上写了一首诗回应到:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃?”由于慧能深谙禅宗真意,后来师祖就把衣钵传给了他。

2004年,这件作品首次在英国威尔士国家博物馆的“Artes Mundi艺术奖”项目上展出,并获得了很多好评与讨论,之后我也收到过一些来信,其中一封来

自美国加州的美国历史博物馆的信,说他们知道我做了这件作品,希望向我买一些灰尘,因为这个博物馆里有一部分内容是讲9.11事件的。他们收藏有救火队

员的衣物、死难者的证件等,但就是没有收集灰尘。可灰尘怎么能出售呢?我觉得这件事情很有意思,它反映了当今不同文化背景下的世界观和物质观的不同。可是在佛教、犹太教和基督教,世界几大原始教义的传统中,对尘埃的态度却有着类似之处,"一切从尘土而来, 终要归于尘土(every thing comes fromdust and goes back to dust)。"今天的人类与那些最基本的命题似乎已经越来越远了。

尘埃本身具有无限的内容, 它是一种最基本,最恒定的物质状态,不能再改变什么了。为什么世贸大厦可以在顷刻之间夷为平地?回到了物质的原型态?

其间涉及到政治、意识形态、宗教的不同与冲突;但超越其上的另一个原因是:在一个物体上聚集了太多的人为意志的、超常的、物质能量,它被自身能量所摧毁,或者说是这能量被利用、转化为毁灭自身的力量。事件的起因往往是由于利益或政治关系的失衡,但更本源的失衡是对自然和人文生态的违背。应该说,9.11事件向人类提示着本质性的警觉,我希望通过这件作品让人们意识到这一点。

在展厅入口处的墙上有一组照片,表述了我是如何把这些灰尘从纽约带到威尔士的经过。当我准备去威尔士做这件装置时,我才意识到,这包灰尘要想带到威尔士并非易事。国际间的规定是不允许把土壤、种子这类物质,从一个大陆带到另一个大陆的,更何况是一包9.11的尘土。没办法,我想到用一个玩具娃娃,翻模,以粉尘代石膏,制作了一个小人形,它好象是我的一件雕塑作品——因为我是艺术家——被带进了英国。之后,我们再把它磨成粉沫,吹到展厅中。后来我觉得这个过程有意思,就把它作为装置的一部分,充实了作品的主题。这个行为有一些“不轨”,却涉及到一个极其严肃的问题——人类太不正常的生存状态。

《天书》细节1998年

这件作品并非谈9.11事件本身,而是在探讨精神空间与物质空间的关系。到底什么是更永恒,更强大的。今天的人类需要认真、平静的重新思考那些已经变得生疏,但却是最基本且重要的问题——什么是需要崇尚和追求的?什么是真正的力量?宗教在哪?不同教义、族群共存和相互尊重的原点在哪?这不是抽象的玄奥的学者式的命题,而是与每一个人活着相关联的、最基本的事情,否则人类就会出问题。