叶欣,巴黎第八大学造型艺术系教授,或可算得上一位隐者。 叶欣先生生长于北京,少年随父母下放,在太行山沟里的农机厂做工,1978年考入中央美院版画系。毕业后在人民美术出版社连册编辑室做了三年小人书美编,后被连年系杨先让主任找回去做老师;1986年赴法留学,后获巴黎大学艺术史博士学位,论文写的是书写与绘画之间的关系,现在巴黎第八大学造型艺术系当教授,常回中国讲学。教书之余亦工创作,作品曾在大英博物馆、法国国家图书馆、罗丹博物馆展出。

叶先生在巴黎,却按1980年代的北京节奏过日子:不开车,不备手机,每天接送孩子,每周去大学授课。唯独每年假期必要上山下海,是法国习惯。

2009年去巴黎,看到他的作品《城东旧事》(JoursdePékin,直译为“北京的日子”),眼前一亮——这本出版于15年前的书,不就是眼下正流行的绘本吗。前不久终于有幸就“连环画和绘本”一题就教叶先生。

问:

答:我的老朋友德尼,于1980年代在巴黎开有一家名叫“野草”的书店,专门经营有关中国的书,兼为中国国际书店做法国出版物的批发,至今三十多年,最近刚刚退休。那年他来我家看到我80年代的北京速写,感慨起来,写了一篇《北京的日子》,要选30幅速写印出来。我由他选了,又把他的文字翻成汉语,用“手稿体”抄成三页。德尼的故事和我的速写记的都是发生在北京东城的风物。我1982年从美院毕业,做编辑、当先生(教师),到1986年离开北京,整整四年当中,上班、回家,每天奔波在王府井、北新桥、朝阳门南小街之间,所以封面的题签写了“城东旧事”四个字。

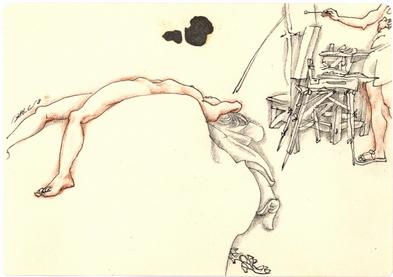

德尼所选的图,连封面总共31幅,都是用当年北京卖的一种最小号的速写本(9x12厘米)画的。原大制版,黑白加一版赭色,保持了原作用细钢笔勾线,再加黑色和赭色铅笔的淡淡皴擦的效果。

问:

答:绘本、漫画、连环画,说法不同,叫法不同,但有一个共通的地方,就是用两个以上的画面来讲故事。画面上有文字也好,没文字也罢,都有一个明摆着的或潜在着的文本供读者“解读”。没有文字的绘本,好处在于文本是由图的读者根据图像顺序显示的前因后果在“心里”写出来的,不着一字而尽得风流,博得读者的“会心一笑”。

这样的绘本,最大好处是人人读得懂(所谓“读图”),甚至不用翻译就可以跨越国界,成为“眼熟能详”的“世界语”。

至于有字的绘本、漫画、连环画,则无论是左图右史、上图下文,还是人物口中“冒泡”式的对白,文字与图像的关系当然是以互补、互动,相得益彰为妙,我们从前出版社以文编分段改编现成文学作品的作风,就很难顾及这种互补互动,常常用图像重复文字的描绘,做文字的图解。

问:

答:答案我想也在“图与文的宾主关系依然未能改变”。文和图的关系,不是相依为命,而是主宾甚至主奴的关系,我想还是从前出版属于宣传、文编统治美编,文图分治导致文图从属而非依存关系的“后遗症”,尽管“意识形态领域里的阶级斗争”已经被市场经济的“唯利是图”所取代。

问:

答:我想,图像“需要文字的锚定和控制”是一个事实。语言文字是思想表达、历史记忆的载体,人世间的一切,文字说了算,图像也不例外(咱们正在议论的“图像”也不过是两个字而已)。绘本、漫画、连环画当中的文图关系自然也是文本当家;不言而喻不等于不可言喻,即使一字不着的绘本,能让人看得明白,必有说得出的构思、讲得清的情节,这构思、情节就是文本,加上画面连续的排列组合,图像被构思与情节“锚定”和“控制”着,向我们准确无误地讲述一个个因果关系的故事。绘本-文本,孰为宾主?我想说:作为媒体的、大众的艺术,绘本与电影、动画是一家;作为图像的文学,文本当然是绘本的初衷和结果。

问:

答:如果说十年浩劫是一盆脏水,我们在“文革”当中学画的这一代人,便都可算是“脏水里的孩子”。我曾把那种“创作带基本功”的“速成法”,视为中国美术界同人在艰难困苦之中坚持美术教育的一种发明。除去意识形态的背景、内容,办法本身有没有一些符合艺术规律的可取之处?别把孩子连同脏水一起泼掉。“文革”过后,叶浅予先生想提倡速写,曾经写信给《美术》杂志(见载1981年2月号)。这种速写默记的功夫,也正是当年徐悲鸿先生请他进美院教授的。

叶浅予的教学主张,“文革”前十七年没人听,“文革”中又关他牛棚、大狱,十年“一片空白”。所以1975年从秦城出来,他看到人美印的那本“样板书”(《阳泉工人速写日记》)竟然感动。我现在想,当年要是把叶先生也拉来连年系,请他专讲上世纪30年代的上海漫画、40年代的《打箭炉》与《天堂记》,该有多棒!叶先生自传《细叙沧桑记流年》里讲了一个故事:1925年他18岁,凭中学美术课的水彩功夫考取南京路上一家布店,做伙计兼广告师,开始“自力更生”的艺术家生涯。他1949年在美院做先生,有一天把当年摹仿对门商家广告牌画法的故事讲给同僚们听,在场的蒋兆和先生乐了,说那些牌子都是他画的!徐(悲鸿)先生请来这些“野路子”的各路“通人”配备班底,就是为了要同自己的那一套法国学院路子拉开。可惜没容他实现他的理想,否则中国美术大学的传统该是另一番天地。

问:

答:大概因了徐先生的关系,我们总爱拿中央美院同巴黎美院(EcoleNationaleSupérieuredesBeaux-Arts)攀比,其实两校的性质有很大不同。法国的美术学院是高等专科,不是大学,行政管辖归文化部,不归教育部,因此毕业只有证书,没有学位。巴黎的美院相当我们美院的“造型学院”,我们美院的“人文学院”

的史论专业在巴黎的大学。倒是“系不动人动”的西班牙美院和我国一样,是高等专科又是大学,他们要求学生理论实践全面发展,先普修再专修,故其模式可供我们借鉴。先普修再专修,有人怕“不够专”。我想如果我们先把整个造型艺术看做一个“大专业”,事情恐怕就简单多了。各科技法史论,项目不少,维数不同,但同属视觉造型的范畴,可以互通。普修一遍两年够不够?那么,从第三年起,由学生根据两年的亲身体验自己选择,或史论或造型专修“小专业”,再通过毕业论文、创作的答辩。这样,专修理论的学生有实验根底,专修造型的学生则一专多能,即使将来无缘教书、做研究、策展,也都能适应社会需要,由造型的技艺讨取生活。造就一个融会贯通的美术人才。

问:

答:我在巴黎的大学捧“铁饭碗”,也只是近十年的事。先兼了八年课,形同计时工,且三个月后才见银两。所以画展卖画之外,也硬起头皮跑出版社,找给课本、儿童书作插图画的工作,凭的是在国内文学期刊和《连环画报》练就的插图本事。我说“插图本事”不说“连环画本事”,因为咱们那种改编现成小说的连续插图与欧洲“原创绘画小说”式的连环画“bandedessinée”是两回事。在欧洲,要么自编自绘,要么作家、画家合作,编一个故事,造一个主人公,一本接一本地出,像电视连续剧;文本简化为对话,对话切入画面,画面视觉形象取代文字描述,序列组合,又像电影、动画的蒙太奇分镜头。

如果说电影是一种需要多学科表达方式共享的“综合艺术”,连环画也因其文本与造型的互动与依存而较“纯绘画”更接近电影,更接近当今的“观念艺术”。连环画在法国号称“第九艺术”。中国书画的文人传统受到今天西方学界的极度推崇,也是因了当代艺术借石攻玉的需要。

如果说文本与造型的综合性可以做为中国画文人传统的主要特征(不只诗书画“三位一体”的样式,更包括有文本话语权的人在从事史论批评的同时,从事书画造型的创作),那么“原创绘画小说”式的“全创造型”连环画在体式上应该是最接近于这个伟大的人文传统的。

问:

答:回答这个问题之前,倒想说说法国对中国连环画的研究和介绍。1980年代法国学术界对中国的连环画有过多次系统缜密的研究分析与介绍:1981年巴黎国立图书馆的《中国木刻版画五十年》专门附带了一个麦绥莱勒展,对他与鲁迅未谋面的神交,对在他影响之下产生的中国木刻连环画,都有详实的考证;1982年蓬皮杜中心的《中国连环画》展,从长沙马王堆的西汉棺画说起,直讲到民国叶浅予、张乐平的漫画,再讲到“文革”前后北京、上海的诸位名家;再就是,1988年昂古莱姆市立美术馆的《贺友直连环画》回顾展,贺先生这一回把自己的故事画成了小人书——《我自民间来》,那也成了整个展览的点睛之笔。这几个展览的总策划,都是巴黎第八大学造型艺术系的教授让-路易·布瓦西埃。因了布瓦西埃先生与他的同道们当年实地考察、采访,并对文献进行了整理和译介,中国近现代美术的不少原始资料通过这几本图录,就被永远保存在巴黎第八大学的图书馆里了。

不知道中国能不能建立一个连环画、动画研究中心?想想看该如何从头做起,或许能从敦煌壁画《九色鹿》或顾闳中的《韩熙载夜宴图》这样的作品开始,好好清理一下自家的“祖产”,再与国际接轨,与新技术、新图像接轨,为连环画造气候。

法国国立漫画与影像中心(CNBDI)的经验也是值得借鉴的。与法国一样,中国本是一个连环画大国,凋零如此,缘由诸多。其中,法国在连环画的名下引入“图像”,而我们没有,大概是一个不能忽视的因素。所谓“图像”,包括了与连环画相关的动画和上世纪80年代新兴起的电脑图像。作为国家的文化科技项目,法国CNBDI兼有美术馆收藏、展出、教育、科研等多种功能。今天的法国连环画能跟着时代走,能繁荣发展,我想不仅仅是由于市场的自然调节,也是适应经济规律的文化战略在起作用,这就与政府的文化决策人的远见分不开了。

问:

答:我在这边画过儿童书、课本插图,但是很惭愧,自编自绘的“第9艺术”至今尚未领教。在大学教书,从“点线面”的素描写生基础,到“一画者众有之本万象之根”的中国书画笔触造型与审美,实践理论并举,教与学相长,我自己的创作也以速写、水墨为主,作画的题材常常由读书、教书、抄书趸来,从古代神话、历史故事到他人自家的文本,形形色色,都可供用作故事新编的素材。这些新编的故事,通常由一个赤身小童出场串戏,扮演古往今来的种种“人物”,也扮演“我”。孩子的脸好像那没有开窍的混沌,没有标出眉眼,只有一个大鼻头,可能受4500年前希腊西克拉德岛上石雕面像的影响,以为面目蒙胧有助强调肢体语言的表现,又似乎是人体课上对学生的劝诫无意中用在了自己的画上。待要在象征上找根据,自然落实到“大人者,不失其赤子之心者也”。这也是为画裸体壮胆。

有人对我说,人体不是你们的文化,我就写“母”、“女”二字的篆体给他看,告诉他中国人写这两个字,就是在画人体了。“母”在“女”的胸前加两点,那是母亲的两颗乳头,从三千多年前画到了今天!

就这么着,一个展览一个话题,出一个人物形象、一个故事,我用这个赤身小童与人物故事对话,藏在大巫的背后发小巫的议论。从相马的九方皋、辩马的公孙龙到从马粪蛋里看出道来的东郭子(庄周教过他“道在屎溺”),赤身小童也做女娲伏羲兄妹开荒造出的人,做卫夫人教出的王羲之,做替波德莱尔“从猫的眼睛里看时辰”的“天朝孩子”,也做引老雨果凭吊颐和园的向导。二十年来,留下一部“大有庄搜神图稿”。也好在不是连环画,观众并不要你说得太清楚,他们看出里面有故事,看出大概是在说什么,也就够了。他们看什么呢?跟我们差不多,他们看画面的构成,看人物的神态,也看笔触线条的韵律与气势,这很有些心照不宣!

问:

答:你所谓画家“对时间的野心”在绘本、漫画、连环画至关重要。画家为历史故事、宗教故事作图解,画的是“文学插图”,为了生计,他们得接受定件,适应消费心理,遵守供求关系。但文艺复兴的大师们不那么本分,他们不甘心老老实实为现成的文本画插图,往往借着圣经故事顽强表现自己,表现一个具体的人的个性,表现他对文本的看法,常常闹到“喧宾夺主”的份上,米开朗琪罗的西斯庭小教堂的天顶和《末日审判》是一个最典型的例子,也因此产生了他画文本的传奇,产生了艺术史上的文本。

我明白,你说的“越往后,图像对时间流动的表达越没有野心,转向对空间的占有和再现”,是指现当代艺术中绘画语言的解放,然而越是脱离叙事,也就越是离不开诠释,文本仍然在左右着图像。今天可好了,人人有手机,个个是文本与影像的锚定、控制者,绘画也早已习惯以照片为进退的依据,相反相成,相依为命。由此可见,高雅的纯绘画并不纯粹,单靠画并不可以说话;通俗的绘本、漫画、连环画却往往进退自如,尤其近三十年来欧美关注自身,关注现世的所谓“独立连环画”,真如鲁迅所说,产生了许多米开朗琪罗式的“伟大画手”,不同只在这些画手的伟大,在他们先就是作家。■