比尔兹利的作品比尔兹利的作品

比尔兹利的作品比尔兹利的作品变革的时代

维多利亚时代后期,很多英国人开始质疑这种快速改变的生活和日益工业化的社会所带来的好处。因此,与工业化资本主义十分合拍的维多利亚社会价值体系和社会规则自然也受到攻击。在英国19世纪80年代后期,主流派文学艺术维护着这一价值体系和社会规则,针对现状,一些艺术家和作家发起了批评和讽刺它的前卫运动。

奥布里·比尔兹利(Aubrey Beardsley)是一位插图画家,在新艺术涌动的大背景中开始为人所知。比尔兹利主要从性的方面来批评维多利亚社会。他充分意识到对维多利亚价值体系的挑战,不仅来自前卫还有妇女运动(也发生在1880年代,在一些地区她们已经获得了教育和经济方面的权力)。其作品讽刺和象征性的风格,模糊了性别界线并且嘲笑了男性的优越,也展现了当时人们对性的渴望以及男性对女性优越的恐惧。

一个法国剧剧名Fin de Siecle在19世纪末至20世纪初的英国成为表达这种语境并被广泛使用的代名词。如果按照确切的字而翻译,这个词可以译为“世纪末”,但其言外之意更为丰富:对抗珠光宝气的高雅,盛世的没落感,家长制作风;性别上男性主导地位的偏离和两性差异的模糊;公开反抗物质享乐主义,实证哲学及19世纪中期确定的道德标准。

这期间英国人的力量在衰退:经济方面,工业化的中产阶级感受到“大萧条”的巨大压力以及在贸易竞争中不断增强的国外势力;政治上,维多利亚时代的权威性观念受到不断扩张的公民权的威胁,如爱尔兰要求地方自治等;文化方面,很多知识分子对维多利亚社会的死寂感到恐惧。这些因素影响到文化生活,使得艺术创作带有一种悲观的情绪。马太·阿诺德在《文化和无政府状态》 (1869)中关于文化的概念提出“不是一个静态的,而是一种生长的和符合人们需要的状态”,一些先锋艺术家和作家挑战了这种他们认为是停滞和过时的主流艺术。往所谓“颓废”艺术运动中,展示了对世纪末悲观主义的夸张表现。

在“颓废”时期(1880一1890),艺术家和作家抵制的是维多利亚价值体系中的奢华感。这种颓废更倾向于以悲观主义而不是乐观主义来剖析当时的现状,使变态回到正常,使矫揉造作回到自然。

作为先锋艺术家,他们坚持探索新的事物。在现实中,他们寻找“新女性”和“新享乐主义”,在文化中,便是“新戏剧”和新艺术运动。他们也受到70年代的唯美主义的影响,口号是“为艺术而艺术”,在这里艺术可以被单独地欣赏,是因为它自身内在的愉悦。这与维多利亚时代关于艺术的实用主义观点形成了对比——艺术不能仅仅为了愉悦的缘故存在,它必须服务于某些更高的目的,在判断艺术品价值方面,维多利亚人标准是只有好人才能创造好的艺术品,为了反对这种观点,颓废派们企图依照他们的艺术观念来真实地纪录生活。

结果,这个运动的一些起领导作用的艺术家生活方式颓废,有些人被怀疑使用药物和同性恋者。基于妇女运动的冲击,颓废派的反抗作为当时社会变革的一种,与其它因素同时进行着。虽然颓废派批判了维多利亚时代的价值体系,而妇女运动则威胁到整个维多利亚时代社会结构的坍塌。

在19世纪最后的20年中,广泛传播的让会变革开始改变维多利亚社会中妇女的地伉。首先是妇女在法律上得到了更多的保护,包括离婚分配财产、监护权等等。教育系统的改革,也为妇女提供了同等于男性的机会。

随着这些法律上的变革,妇女在社会和经济力方面的地位不断提高,工作种类的增加为妇女提供更多的训练机会,更多的获益,更佳的工作状况。教育和护理工作成为妇女的专职,她们还从事秘书、售货员、公务员、律师、编辑、新闻记者以及医生等职业。对于维多利亚时代把妇女作为一种虚弱、驯服的生物,她们必须顺从于她的丈夫或父亲这种老观念,工作中的妇女对这种陈词滥调起到了有力的抵制作用。以90年代的妇女开始控制她们自己的生活为例,琳达·萨特林描述了这些新妇女。

她们结婚较迟并已生孩子很少。她们开始不穿束身衣。即使没有男性陪伴,她们也去餐馆吃饭,并不担心这样会有损她们的名誉。她们在地铁、铁路独自骑自行车旅游。

有关这些变化的事例虽然还有不少,更多维多利亚人对妇女角色还是持有传统观念。特别是一些男性开始意识到这些新女性不论从个人的角度,还是社会的角度,郁存在一种威胁时,这种争论已经超出了妇女地位的讨论范围进而演变成19世纪90年代的一场激烈的风暴。维多利亚社会已经形成的家长制度是基于对女性的一种假定——女性是低等的因而必须依赖于男性。而这种假定同样也作用于去定义男性作为女性的对立面——男性是强壮、理性、有侵略性和优秀的。在这样的系统中,男性优越性是建立在女性低劣性的基础上,因此,妇女运动对于男性地位的威胁十分明显。男性不仅害怕失去他们的优越地位,也担心这种社会变革将导致妇女的优越性。

比尔兹利的一位传记作者这样写道:“这个时代特有的忧虑已经越来越清晰化,但是那种普遍的、潜意识的、不可名状的忧虑只能通过符号来表达。”在这种情况下,比尔兹利创造了一种高度符号化的形式。他的艺术成为一种理想途径去表达人们的内心世界,以及形象化这些忧虑。

艺术新语境

比尔兹利的艺术生涯是短暂的,而他的艺术作为一种颇具洞察力的批评,有力地提示了维多利亚社会的伪善。也因此,他的线描作品被主流艺术家、代表维多利亚庄严的卫道士、甚至是他的同事们所批判,事实上,这些批评并没有涉及比尔兹利插图作品的主题,主要批评的是他作品中奇异、诡秘的风格。为了更好地理解这种风格,我们必须把比尔兹利放剑新艺术的大背景中来考察。

新艺术运动是一个国际性的运动,在英国影响很大。世纪末语境在英国艺术界也扮演着重要的角色,其发展贯穿了整个工艺美术运动和“颓废派”的发展过程。工艺美术运动由威廉·莫里斯发起,通过生产漂亮且实用的手艺品并在协会商店销售。这个运动,艺术被定义在一种道德的尺度中——艺术家的创造足为了更有益于他自己或后人。这些工艺美术运动的新道德论者与“颓废派”抵制维多利亚道德标准的非道德论者在追求艺术的统一和对艺术表达新形式的渴望中走到了一起。

工艺美术运动抵制的是因大批量工业生产而导致的廉价仿制品,而“颓废派”则厌倦了对自然的摹仿以及在主流艺术中普遍流行的传统艺术形式。拒绝现实主义的象征主义者的运动也影响着新艺术。新艺术最终被明确地表达为线的象征主义——“线是优美、激动、流畅平滑、热烈。我们可以从比尔兹利线件的、符号化的线描中有到新艺术的这种特性。新艺术的其它方面我们也可以从比尔兹利的作品中看到,包括两维性的、装饰图案以及海外风格的影响。

机遇和困境

比尔兹利在艺术界产生影响的第一次机遇是与奥斯卡·伍德合作,并且这种合作贯穿了比尔兹利的一生。伍德是“颓废派”成员中最有影响的作家之一,他创作的情节主要涉及性、罪恶以及堕落,与比尔兹利高度符号化和那种自我创造的真实性的插图作品十分相近,伊恩·弗莱特认为这些沙龙线描是比尔兹利最杰出的部分作品,也是对后来的艺术家最有影响力的以及比尔兹利作品中最为流行的图像。然而,这些线描被比业兹莱的同时代人彻底批判。甚至伍德本人对这些线描也不是很满意。他说:“我很庆幸,我不喜欢比尔兹利的这些插图。

主流艺术家以及艺术批评家忽略了比尔兹利作品中明显的性的主题,而只是从美学的角度攻击他,这些线描把这个时代描述为:“难以了解,因为它们是难以了解、令人厌恶的。”基于这样的观点,比尔兹利与奥斯卡·伍德在公众的印象中被联系在一起。可他不仅独自被批评,也遭到伍德的攻击。

比业兹莱的沙龙插图使他成为“颓废派”著名的画家之一。那时他为两个文学杂志作美术编辑,(黄页和萨瓦杂志)。这一时期提供给他很多艺术创作的机会以及为他的社会批评开拓了新的方式。比尔兹利为黄页工作了五期,因涉及伍德丑闻而被解雇。 1895年4月,由于昆靳伯瑞伯爵反对撤销诽谤罪(出伍德编写的下流的多幕剧),伍德被起诉并被拘捕。据报道,当时伍德的胳膊下正夹着一本黄页。这些自认为是维多利亚尊严的卫道上们木到黄页出版社并且要求看比尔兹利的线描。他们发现这些线描十分令人心烦意乱,并强迫黄英主编撤销比尔兹利的美术编辑。比尔兹利被解雇了,但不久就被萨瓦聘为美术编辑。

虽然比尔兹利正患着肺结核,但他充满激情地坚持为萨瓦和其它出版物创作插图。经常因剧烈咳嗽而导致肺部出血,但只要他还能够握住笔,就会一直画下去。这种创作的激情一直维持着他,直到1898年去逝,时年25岁。

尖锐的批判

比尔兹利的线描不仅仅是诙谐或奇异,更多地关注了社会问题,尤其是针对不公平及维多利亚社会的伪善。他的线描不仅仅批评维多利亚社会的堕落,也支持去打破这种家长制度。比尔兹利的一部分插图为我们展未了有力量和有知识的“新女性”世界,延伸了女性的性别界限,充分展示了一种基于性别平等的女性阅历。

在比尔兹利线描中,有一个主题是描述男性的堕落。在比尔兹利看来,堕落是男性追求权力的结果。他的线描刻画了男人对财富的贪欲,及企图从思想上控制别的男人,同时又把性别特征作为武器来服务于自己的统治。比尔兹利曾经为这方面的艺术创作解释道:“人们痛恨看到有关描述自己快速堕落的景象,尽管堕落是可怕的并且堕落应该是被描述的。”

比业兹莱对物质享乐主义的批评在他的线描中是明显的,尤其是有关40大盗的强盗头子这幅线描。这个强盗头子的身躯被描绘成珠光宝气并且是畸形的,躯干部分超出整个画面。萨特林在她的分析中把这个人物形容为“巨大且无力的太监”,性的欲望已经被对财富的欲望所替代。“他臃肿的肥肉和繁琐的珠宝证明了这种超乎寻常的物质上的强烈爱好。”比尔兹利最终的目的是质问这种变态的物欲。

比尔兹利认为,对财富的贪欲不能仅仅限定在18世纪的贵族政府中, 19世纪的工业中产阶级也有同样的性质。虽然中产阶级的维多利亚人赞同努力工作和勤俭的价值观念,但是这样的价值观念并没有使他们成为“上等人”。从社会批评的角度来研究比尔兹利的艺术,我们可以把他的艺术作为一种见证:暗未了这些有钱的维多利亚人物欲贪婪与18世纪的贵族们是一样的。

除了揭露社会现状,作为一个前卫艺术家,比尔兹利同样批判了受制于维多利亚审美情趣与艺术界。这幅插图是萨瓦杂志的封面,比尔兹利把约翰·布尔的形象作为已确定地位的艺术家代表来描绘。约翰被描绘成一个纨绔习气和怪异的样子,站在舞台上宣布艺术界中一些新的运动。他是“傲慢的自信”及“不屑去考虑观众的感受”。然而,在舞台的幕帘下,一个弱小的男孩正窥视着观众。实际上暗未了新的艺术家将会在萨瓦得到重视。萨特林说到:“正如他的半隐蔽状态,这个年轻的艺术家仍然没有获得权力。但是他看到了被傲慢的约翰视而不见的观众,以及隐藏在这幕后的艺术。”他对这两方面的了解进而转换成一种潜在的力量。

这幅萨瓦杂志的封面展示了比尔兹利用富有创造性的作品来传达自己对这个时代的感受。比尔兹利通过批评这些在占据主流权威地位的艺术家,挑战的是在艺术界保持一致的维多利亚时代的观点。也正是通过比尔兹利,这些年轻的艺术新秀在他们周围的世界小得到越来越多的关注。实际上,这些所谓的艺术权威们不久就被一种现代的艺术状态替代了。

关于性虐待,比尔兹利对这一可耻行为的理解是男性把自身的性别特征作为武器来巩固他们的统治地位。在大量的描绘性虐待的插图中,几乎都是以揭露这种丑陋行为为目的。不像那个时代的一些主流艺术家把男性的性别统治作为一种肉欲来描述,我们从这幅朱文诺鞭打女人的插图中看不到一丝色情的感觉;比尔兹利刻画的是一种兽性的场面。这位女士既不年轻也不漂亮,被固定在柱子上,给人一种被强奸的联想。但是也有一种作为塑像被陈列的感觉。这也回应了维多利亚习俗中有把妇女放置在基架上的观念。然而,在这幅线描中,她因反抗被捆绑。萨特林写道:“不论一座雕像暗示了拷打行为还是强迫一个人崇拜,它都是一个略影,绝不能代表某个人。”这幅作品传达出:当男性把女性作为一个概念来看待时,他们否定了女性的自立和各体性,把它们作为野蛮行为的承受者。

比尔兹利以另类的视觉效果来揭露那个时代的伪善和父权制。他设计很多幻想和荒诞的形象,创造了性征界线模糊的世界。在这里,妇女被描绘成有攻击性、充满力量并且是与性有关的形象。也造成比尔兹利的艺术中有很多色情主题。同其他“颓废派”一样,比尔兹利十分厌恶维多利亚社会中存在的对艺术和文学的审查及以此为借口把妇女当作物体来对待。因此,比尔兹利更愿意把自己感受到的妇女形象作为“新女性”的形象代表描绘出来。

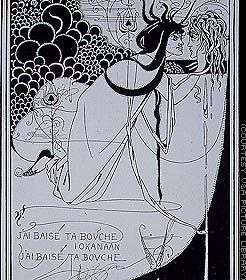

我们可以通过比尔兹利以莎乐美为主题创作的,系列新女性形象。这些线描把女性作为主体来替代传统中男性物质主义者的罪恶、纵欲以及时统治权的渴望,在这两幅线描中,《希律王的眼睛》、《高潮》,莎乐美的行为明显的非女性《希律王的眼睛》说的是莎乐美与希律王交易,用她的色相来换圣约翰的头。在家长制社会习俗中,色相是她谈条件的惟一手段。而这种手段正是她对限制自己的社会习俗的反抗。萨特林写道:“虽然莎乐美的目光充满了愤怒,这些图片展示了在维多利亚时代,一种被扭曲的动机导致了她渴望复仇的行动,并且是借以一个男性化的角色来达到自己的目的。”尽管莎乐美依靠的是性魅力,究其实质也只是僭越男性角色来与父权制的强力争斗。

莎乐美的形象暗示了维多利亚社会一些潜在的对新女性的恐惧和忧虑。例如将莎乐美与荒谬极端事物联系在一起,她的很多姿态都是男性化的并且不太引人注意,她的性特征被轻描淡写的表现一下,她的所有动机都是邪恶的。这是大多数男人的感觉——妇女运动一旦达到她们所有的目的,女人将浮出水面,男人的统治和优越感会受到挑战。他们潜意识以中恐惧女性优越系统替代目前属于他们的社会秩序。因此,这些惧怕很自然地流露出来,就像莎乐美这种怪物女人的一系列视觉版本。

比尔兹利也描绘了对所谓天经地义的母亲角色持不认同态度的女性形象。这是对维多利亚社会中理想化母亲身份的挑战。比亚慈莱意识到很多维多利亚女性对当时生育高死亡率十分恐惧。对应这种焦虑,比尔兹利创作了一系列的母亲与婴儿的画面。这类图像,婴儿都被描绘成小怪物,母亲似乎也少有热情。

最令人震惊的插图是比尔兹利描绘的女性对她们自己的身体和性需求明显而毫无羞耻感。这里,一幅刻画了背对观众正在自慰的女人。另外一幅描绘的是两个雅典女人正在公开地同时自慰。这些线描被1857年的审查机构的所明确查禁,因为它们太具色情意味。

比尔兹利甚至在维多利亚社会描绘女性同性恋者。例如《黑色咖啡》,两个女人坐在一个咖啡店中。她们的脸部没有表情,当一个女人把手伸向同伴的大腿处时,她的目光扫向一边,好像在看是否有人注意她们。描绘女性同性恋是为了纠正维多利亚时代早期的一种观念一一女性被公认为没有任何一种性需要。

比尔兹利在他的线描中运用了嘲弄的笔法来表现两性特征。在这个假装正经的维多利亚时代,他提倡应给予性探索充分自由。他用这些荒诞和非自然化的风格,非理想化的裸体震惊了维多利亚时代的达官显贵们。无论如何,他从未明确地描绘通奸或诋毁妇女。因此,我们应该把比尔兹利的艺术归入情色这一范围,而绝不是下流的色情描写。

比尔兹利的艺术是维多利亚时代“世纪末”式批判风格的代表,虽然他是“颓废派”的领导人之一,也是新艺术运动的革新家,他的艺术被维多利亚社会批判为最不正当和最怪异的艺术之一,比尔兹利高度符号化和情色化的表达方式,充分揭示广维多利亚家长制社会结构中的伪善。维多利亚社会把比尔兹利的艺术贴上争议的标签,是因为他开始涉及社会问题,并且支持性的自由。可这些有关他的争论都不是最重要的原因?受压抑的维多利亚人感受到比尔兹利最危险的武器是他深邃的洞察力,在比尔兹利的艺术中,他们能够看到自己内心最深处的希望和忧虑。